解説

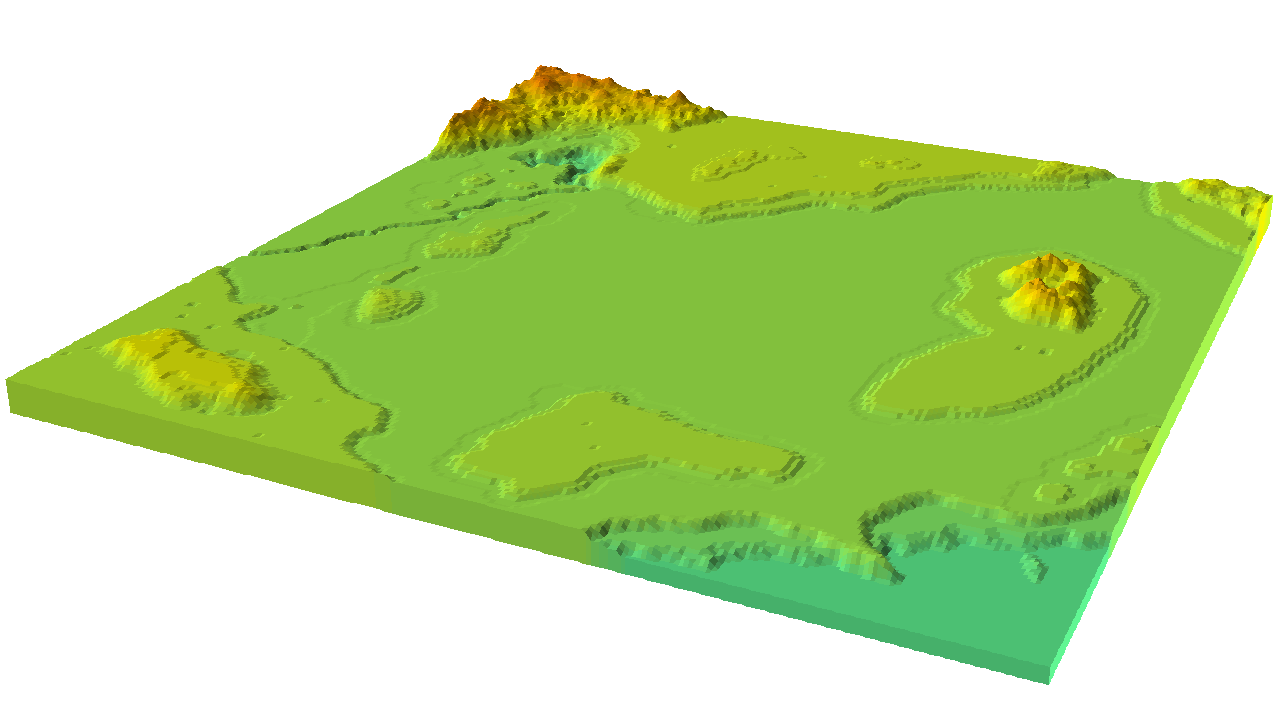

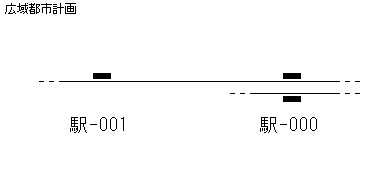

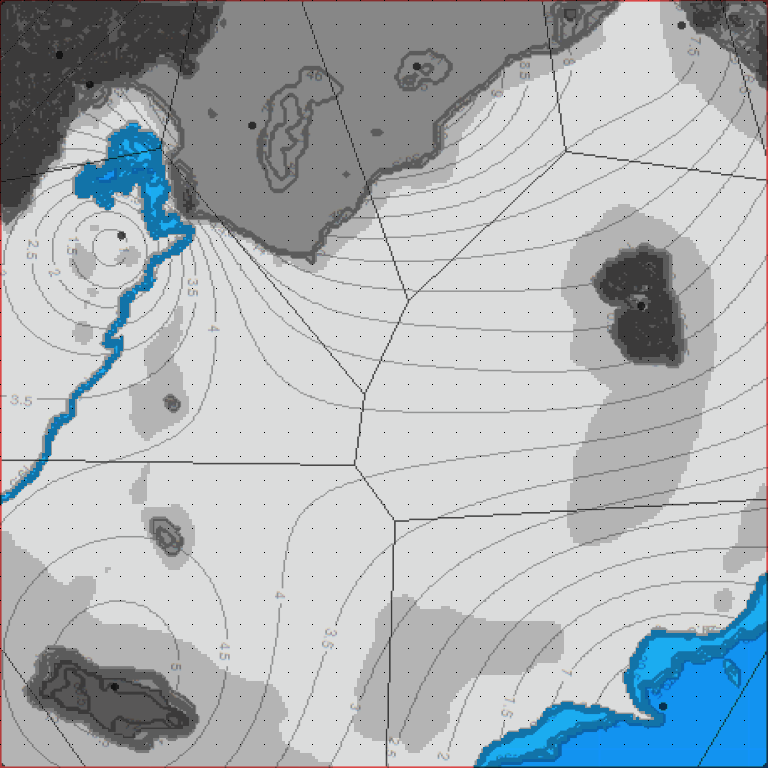

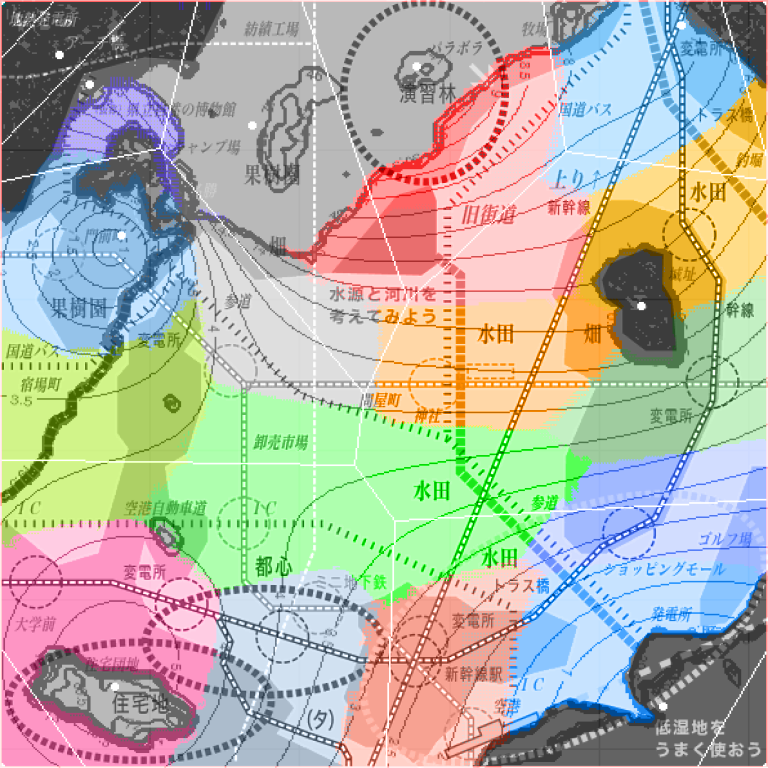

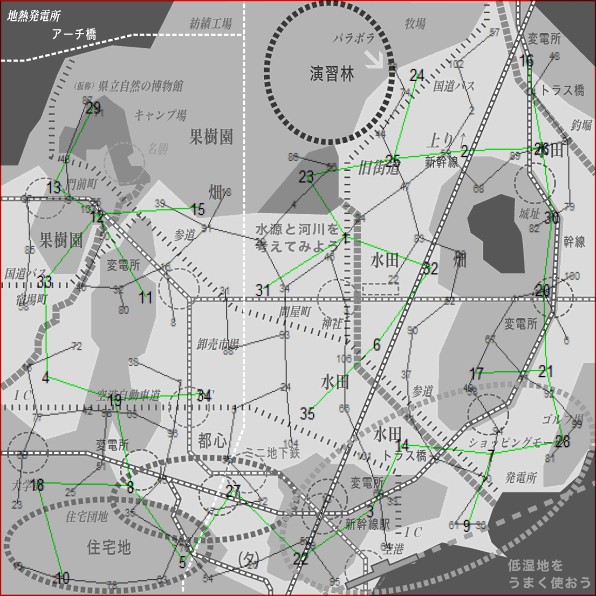

A9V1の2番目のマップである「広域都市計画」は40編成まで、アップデートパッチで追加された「広域都市計画EX」では100編成までの列車が使えるが、40編成でじゅうぶん遊べるようにできている。ゲームを進めながら乗客数を観察するうち、ホームの長さも6両でじゅうぶんで、無理に長くする必要はないとわかってくる。A9V2以降の「スケール1:1モード」のマップに慣れると「2:1モード」にはかなり違和感がある(木を植えていますレゴのデュプロのようだ)が、A9V1の発売当初はみながこれで遊んでいたのである。ワープロの4倍角マップに対して列車が巨大で、ちょっと走らせただけであっという間に着いてしまう。欲張って細かいもの(安全側線やデルタ線や立体交差など)をあれこれ造ろうとするよりは、基本的なゲームシステムを完全に理解したと言えるようになるのを目指すのがよいだろう。なお、スケールが異なると列車の収支も異なるようで、このサイトのほかのページでの説明が必ずしもそのままあてはまるとは限らないことに留意してほしい。

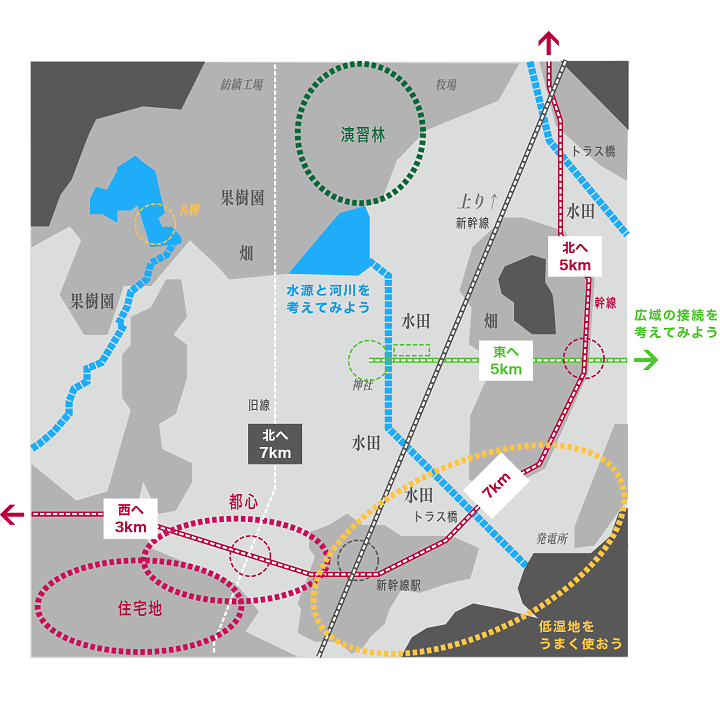

公式ガイドブックでは「旅客列車で乗客を搬入」と書かれているが、現行のA9V5ではマップ外(隣町)からの乗客数は「人口÷200」となる。「広域都市計画」の人口は「246」だから「1」または「2」といった数の乗客しか見込めない。初期配置の「キハ40系」1両の定員は「92」だが、マップ外(隣町)との接続にこの車両を使うなら人口は「定員×200」で「18400」も必要だ。定員が少ない車両を探すと「コミュニティバス」が目に留まるが、それでも定員は「34」もある。ここで、A9V4で追加された「自家用車」を見ると定員は「4」や「6」である。例えば「自家用車1」の定員は「6」で、最大乗車率は「100%」、「乗客が少ない地域」で「ホテルやゴルフ場、温泉旅館などの送迎」に使われる「四輪駆動車」だという。本作にはスキー場が実装されていないが、スキー場といえばRV車である。山道には4WDである。荷物も大きい。本作のシステム上、「自家用車」にも「運賃」が設定されているので「送迎」という説明になっているが、スキー場の客が自分で運転する車と見立ててもよい。白タクは御法度だからレンタカーと理解してもよい。レンタカーだと思えば同じ車種で同じ色の車が何台も走っていておかしくない。もちろん色は白だ。レンタカーは白に限る。マップ外(隣町)から「乗客を搬入」するには「広域都市計画」では「自家用車」がベストだといえる。都市の発展を待たずに国道や高速道路を最初から造ろう。初期配置の道路で交差点ごとに「ガソリンスタンド」が建っている区間は、いかにも国道らしい景色だ。その道路と交差する「神社」から駅-000までの道路は県道の「停車場線」だろう。本作では道路のグラフィックは1種類で景観に違いをつけることはできないが、道路の周辺の土地利用を観察して逆算的に道路の性格を見定めていこう。国道など隣町へ接続することが目的の道路では道路沿いが空き地でもよい。モノレールの導入空間道路を拡幅するための用地と見立てるのもよい。資材を供給しなければ沿道には樹木が増える。いずれは「ショッピングモール」を建てることにして、心置きなく空き地にしておいてよい。ちなみに本作には白いバスが登場しないので要注意だ。

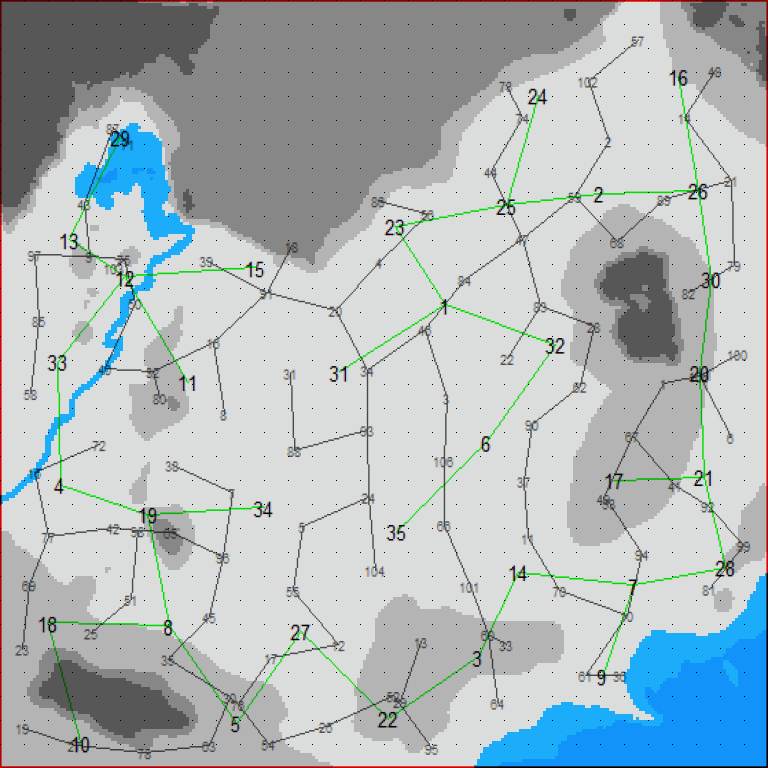

人口が「246」の「広域都市計画」でも、初期配置の線路を走る列車の乗客数を観察していると、1日の大半の時間帯で駅-000からも駅-001からも「147」という満員(92×1.6)で発車していることがわかる。駅の影響範囲(緑色の円)の内側に建物がしっかり建っていれば、乗客はきちんと発生する。試しに「キハ40系」の6両編成に置き換えてみると「552」や「674」といった乗客数になる時間帯すらあった。ただ、ほとんどの時間帯では「275」くらいの乗客数だったので6両編成は明らかに過剰だ。2両編成で「294」(92×2×1.6)までの乗客を乗せられるので、これでじゅうぶんだろう。複線化したり上下列車の交換(行き違い)をする駅では1両編成のままでよい。駅やバス停の位置が適切なら乗客はきちんとあるので、むしろマップ内からマップ外へ「旅客列車で乗客を送客」する作戦にしたほうがよい。駅-000の座標は「5143,6360」だから、東の隣町へ接続すれば「5097」(10240-5143)という直線距離で運賃が計算される。これだけの距離があれば列車タイプ「高速通勤型」「急行列車」「特急列車」の黒字運行が可能だ。定員が過剰にならない短編成の列車として「165系」「117系」「253系」「E351系」や「221系」「キハ187系500番代」などを選ぼう。なお、プッシュ型の送客の対義語はプル型の誘客である。対になっている概念は対のまま覚えよう。間違っても「乗客を搬入」などと書かないように注意しよう。

「広域都市計画」の「このマップの解説」では「工場の建設」が「地域住民の雇用確保」につながるという。公式ガイドブックでは「工業地帯」としか書かれていないが、「産業構成比」の「工業」の割合を増やして「都市のタイプ」を「工業地帯」にするという意味である。「工業」の立地はマップ内のどこでもよく、「工業団地」と呼ぶほうが正確かもしれない。本作ならではのシステムとして、ゲーム進行に必須の資材を生産する「資材工場」は資材なしで建設できるようにされている。マップ内のどこにでも「資材工場」をいきなり建てることができるのは大きい。「エネルギー情報」を見ると「太陽光発電ユニット」2基で「20000kWh」の発電量があり「10740kWh」の電力需要がある。むやみに都市が発展しなくてよいので「資材工場」で発電量を使いきろう。消費電力が「1000kWh」の「工場(大)」を10個、用地費用が最低額(「¥9,600,000」)で済む場所に建てよう。すると、「産業構成比」の「工業」は「45.9%」になり、人口は「379」になる。人口が1.5倍に増えたので、マップ外(隣町)からの乗客数も1.5倍に増えるはずだ。もともと「住宅」が多かったからこそ「工場(大)」を建てるだけで人口が大きく増える。本作の人口は「雇用」という意味だったのだ。むやみにマンションを増やすばかりがA列車で行こう9ではない。なお、「工場(大)」を建てるだけで周辺の地価は上がる。同じ場所に「工場(大)」を並べて建てようとすると、2個目や3個目の「工場(大)」を建てるときにかかる用地費用がかなり高くなってしまう。「工場(大)」は、じゅうぶんに離れた別々の場所に建てよう。座標を調べて測ったところ、隣の「工場(大)」から武蔵野673mほど離れた場所なら地価上昇の影響がなかった。また、貨物列車で資材を運び出すための駅や操車場も、「工場(大)」より後に建設するのでは用地費用が高くなってしまう。先に駅や操車場を造り、次に「工場(大)」を建てるという順番にするのがよいだろう。「工場(大)」を互いに武蔵野673mほど離して建設するエリア(1辺が673mの四角形)の中心に駅や操車場を造ろう。

公式ガイドブックでは、本作の貨物列車の運賃収入は「距離とは関係なく一律」だから「なるべく短い距離を運行させたほうがよい」と書かれている。乗客を運ぶ旅客列車では直線距離を長く、迂回率を低くする必要があるが、資材を運ぶ貨物列車では線路の長さ(道のり)を短くする必要があるとわかる。座標「4840,10080」付近に貨物駅を造れば、南の隣町へ「160」、斜めのルートにしても「226」(160×√2)という線路の長さ(道のり)で運行できる。座標「3200,0」付近も貨物線を北の隣町へ接続する地点の候補だ。貨物駅ごとに「工場(大)」4個ずつからの輸送を担当させる。資材の生産ペースに合わせて貨物列車が発車するようにダイヤ設定を行なおう。休日は資材が生産されない。運行予定で「平日」を選択して「平日のみ運行」しよう。高速道路を造るなら、貨物駅の範囲から外れた場所に建てる「工場(大)」2個からの輸送をトラックに分担させてみよう。デイリー(日配)その日に生産された資材は、その日のうちに運び出そう。

| 開始時 | 工業を増やす | 商業を減らす | 終了時 | |

|---|---|---|---|---|

| タイプ | 商業都市 | 工業地帯 | 工業地帯 | 商業都市 |

| 人口 | 246 | 379 | 352 | 1190 |

| 農業 | 3.2% | 2.1% | 2.2% | 0.9% |

| 工業 | 16.9% | 45.9% | 49.4% | 26.0% |

| 商業 | 28.0% | 18.2% | 15.0% | 38.9% |

| ビジネス | 17.4% | 11.3% | 9.6% | 12.6% |

| レジャー | 4.8% | 3.1% | 3.2% | 4.8% |

| 文化 | 7.9% | 5.2% | 5.4% | 6.0% |

| 住宅 | 21.8% | 14.2% | 15.3% | 10.8% |

| 電力需要 | 10360kWh | 20360kWh | 18920kWh | 34420kWh |

このあと自動発展も進めるなら「商業」が多いのが気になるところだ。自動発展ではマップの「産業構成比」を保つようにして建物が増えるようで、「産業構成比」の「商業」が多いと「商業」の建物ばかり増えすぎてしまうことがある。駅-000の周辺にある「雑居ビル」12個と「バーガーショップ」2個を撤去してみよう。これで「産業構成比」は「商業」が「15.0%」、「住宅」が「15.3%」となり、「住宅」のほうが多くなる。「商業」の建物の撤去により人口は「352」、電力需要は「18920kWh」に減ったので、ここから自動発展で「住宅」が増えることを期待しよう。なお、駅-000からも駅-001からも離れた場所にある「資材置場(中)」は撤去して、駅ごとに「資材置場(小)」を1個ずつ、駅の中心に近い場所に造ろう。むやみに大量の資材があると大規模な建物が建ち過ぎてしまう。どのような都市にしたいのかはプレーヤーが主体的に考えたい。自動発展なすがままを漫然と眺めるのでなく、仮説や予想を持って観察したい。「産業構成比」の数字だけではわかりにくいかもしれないが、建物の種類で言えば「公共施設」の建物や、同じ種類の建物でも必要な資材の数が多い「住宅9」や「住宅10」以降の「アパート」が自動発展で建つようになれば、自動発展としては成功と言えるのではないだろうか。なお、A9V3で新登場した「大型ビジョン付き建物」「デジタルサイネージビル」は「公園」と共通の実装になっている(衰退しない・数は少なめ)ようで、住宅地の片隅など「公園」ができてほしい場所(A9V1・A9V2の自動発展では「公園」ができていたであろう場所)に「大型ビジョン付き建物」が建つことがあるように感じられる。本作には多種多様な建物が用意されているが、自動発展では建たないものもあるようだ。また、「マンション」が増えてほしいのに「ホテル」が増えることもある。場違いな建物が建ってしまったときは泣く泣く費用をかけて撤去しよう。

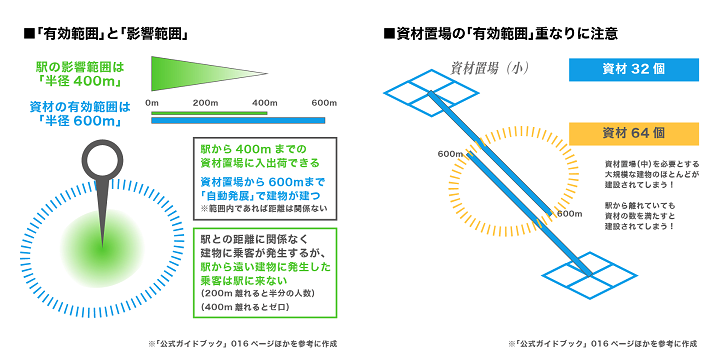

資材置場の有効範囲は駅の影響範囲(緑色の円)より半径が1.5倍(200m)も大きい上に、この大きさの円を表示する機能がなく大きさがわかりにくい。

うっかり資材置場の有効範囲が重なるエリアが生じてしまうと、そこだけに「オフィスビル」「高層ビル」が唐突に林立するといったことになってしまうので要注意だ。「映画村」や「キャンパス」がいくつもできてしまうこともある。また、新しい資材置場や列車の効果が出るまでにはゲーム内で3日ほどのタイムラグがある。自動発展は気長に待とう。とはいえ待ちきれないほど自動発展が遅いときは、資材を貨物列車で運び、自動発展を進めたい旅客駅で下ろそう。操車場に貨物列車で資材を降ろすと周辺に樹木が増える。このことからわかるのが、駅や配送所で資材を降ろしたときの貨物列車やトラックの収入も自動発展のパワーになるらしいということだ。資材を降ろしたときの収入は旅客列車の収入とは桁違いに大きい。さらにゲームならではのトリックとして、貨物列車の収入としては資材を積み込むときには費用がマイナスされるが、自動発展のパワーとしてはプラス分のみの累積となるようだ。つまり、資材を運び込んでは運び出し、再び運び込むことで、パワーをどんどん累積できる(かもしれない)のだ。自動発展を加速したいなら、このメカニズムを使わない手はない。もちろん、そんなメカニズムが実際にあるならの話だが、本作では公式ガイドブックに明確な説明がない部分が非常に多い。不明な部分をじぶんで調べることもゲームの楽しみのうちだ。

自動発展のメカニズムを観察するには「時間拡張450倍」の「広域都市計画」が使える。自分が考えた自動発展の方策はきちんと機能するのか。昔の東武のような茶色の背広を着た人が頭を抱える。心細い顔で銀行からの借り入れを勧められる。だが断る。余計なことに首を突っ込んで晩節を汚しては元も子もない。軍資金が尽きてゲームオーバーになると建設や列車の変更ができなくなるが、それまでに設定されていた列車やトラックは走り続け、都市の自動発展は続く。率先して早期退職に応募してこそ真の忠誠心ゲームオーバーになっても終わりではなく、自動発展の行く末はとことんまで見届けることができるのだ。これをシミュレーションという。どんどん早送りすると、一定のところで自動発展が進まなくなった。「電力供給率」が「58.3%」になったことが大きい。発電所を増設しないなら自動発展は終了だ。「産業構成比」は「商業」が増えすぎ「商業都市」に戻ってしまった。駅-000の近くの「工場(中)」を温存したことで周辺の地価が高く、ここに「雑居ビル」が増えてしまったことによる。期待した「マンション」は1個しか建たなかった。地価が高いと「マンション」より「雑居ビル」が建ちやすいとわかる。資材は離れた場所から運び込むようにして、むやみに街中に工場を置かないようにしたほうがよかったと言える。また、建物が増えていないのに資材置場の資材が消費されることがある。きっと同じ場所に同じ建物が建ったのだろう。「トランクルーム」「駐輪場」「立体駐車場」は早い時期にできた。「水田」や「畑」は「住宅」に変わっていき、このため「産業構成比」の「農業」は大きく減ってしまった。「産業構成比」を保つためには、自動発展を行なわないエリアでコイン精米機「農業」を確保しておいたほうがよかったのだろう。

マップ名(ゲーム名)の「広域都市計画」は、都道府県の行政で使う専門用語そのままだ。市町村レベルのものを「都市計画」といい、国レベルのものを「国土計画」という。その中間の「広域都市計画」は、上位計画との整合性を保ちながら、複数の市町村の間の調整を図るものである。都道府県が管理する二級河川の水利権、ゴルフ場や採石場や発電所などを開発する許可は知事が出す。A列車で行こう9のプレーには都道府県レベルの視点が必要と言える。ニュースでは「大型開発」という言葉がよく聞かれるが、これを知事選挙の争点にするのはもっともだが市町村レベルでそれを叫ぶのは荒唐無稽としか言いようがない。住民投票が制度化されていなかった時代には、賛否の割れる開発に際して「信を問う」として知事が辞職して知事選挙という形で実質的な住民投票を行なうケースがあった。なお、市町村レベルでの税金の無駄遣いのチェックは、1つ1つの額が小さいこともあって国や都道府県に対するチェック(検査・監査)よりも難しく、非常に手間がかかることを知っておきたい。額が小さければ不正が見逃される、ひいては見逃されやすくするために小分けにしてわかりにくくするといったことがあってはならない。住民投票を実施するにも多額の費用がかかるのだ。本作はシリーズ4作目の「A.IV」(A列車で行こう4)がコンパックのPCにエデュティメント(知育ソフト)としてプリインストールされて販売されたことで高い知名度を得た「社会派」の作品である。早解きだけがゲームではないのはもちろんのこと、鉄道模型が如く無心で工作に勤しむだけがA列車ではないのだ。

Powered by スーパーカタクリコR・ベクトル円海山・点・望・山

Powered by スーパーカタクリコR・ベクトル円海山・点・望・山

(説明)

(説明) (説明)

(説明)

(説明)

(説明) (説明)

(説明)