[ DATT-A9D > ダイヤグラム総合(仮称) > 列車と路線(ルート) > チュートリアル ]

「夕日町計画」はセピア色か天然色か:初心者卒業のA列車のマップの路線網の作り方・車両の使い方・街の作り方。自動発展には「まちびらき」が必要。(最終更新:2025年7月4日)

[ 列車の運行制御(コントロール) | 列車と路線(ルート) ]

列車と路線(ルート)

チュートリアル

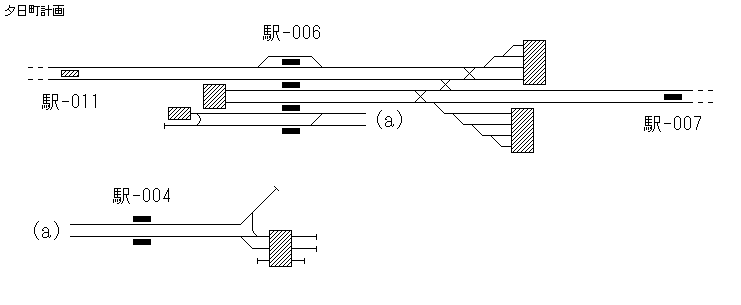

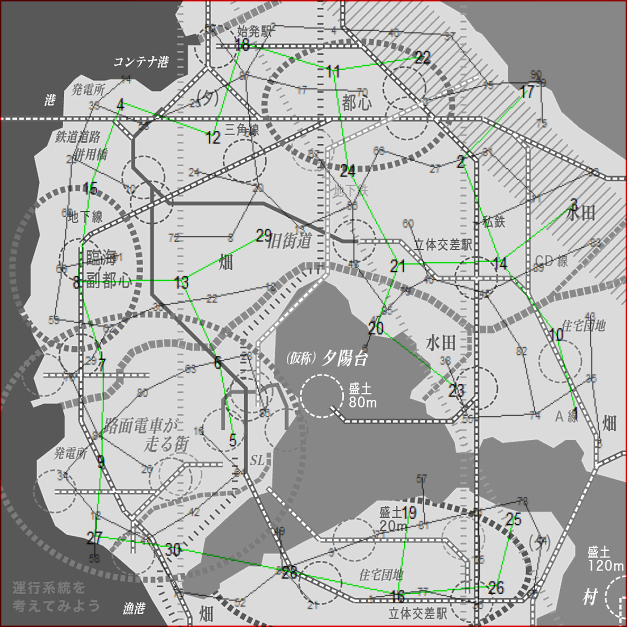

※A9V2「夕日町計画」を例に説明しています。

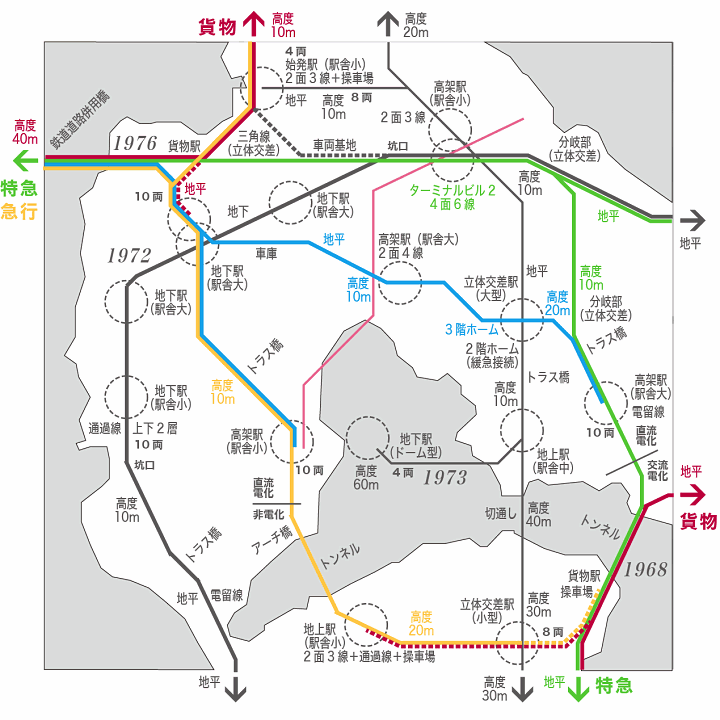

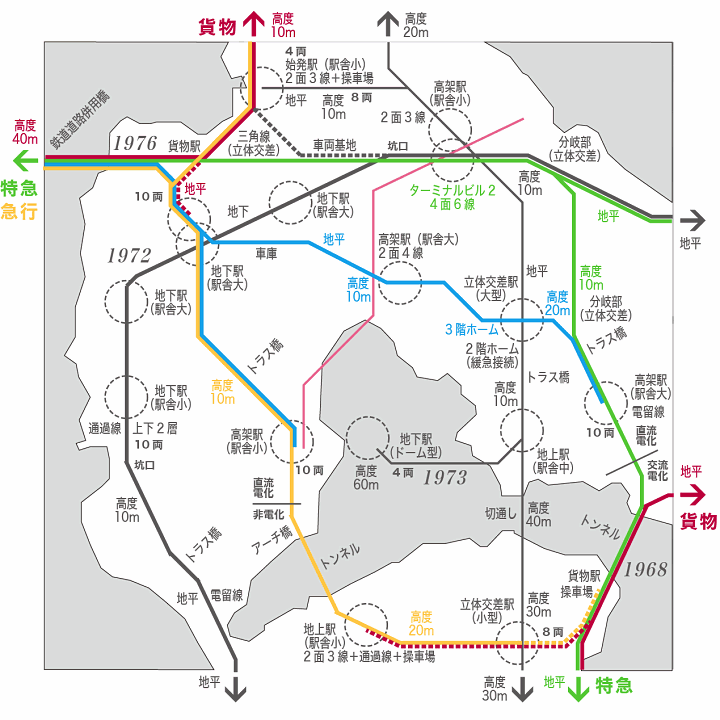

A列車のマップの路線網の作り方

- マップの地形をよく解釈する

- 列車と路線は(ある程度)同時に考える

- マップ全体をカバーする路線網を構築しよう

- 収支が物足りないときは列車と路線を見直そう

- ゲームの進行に合わせて計画を見直そう

※JRでは「見直し」という言葉は「削減」「凍結」「延期」などを意味する。「廃止」や「中止」を決めたものではなく状況しだいで元に戻すこともあるという表現である。

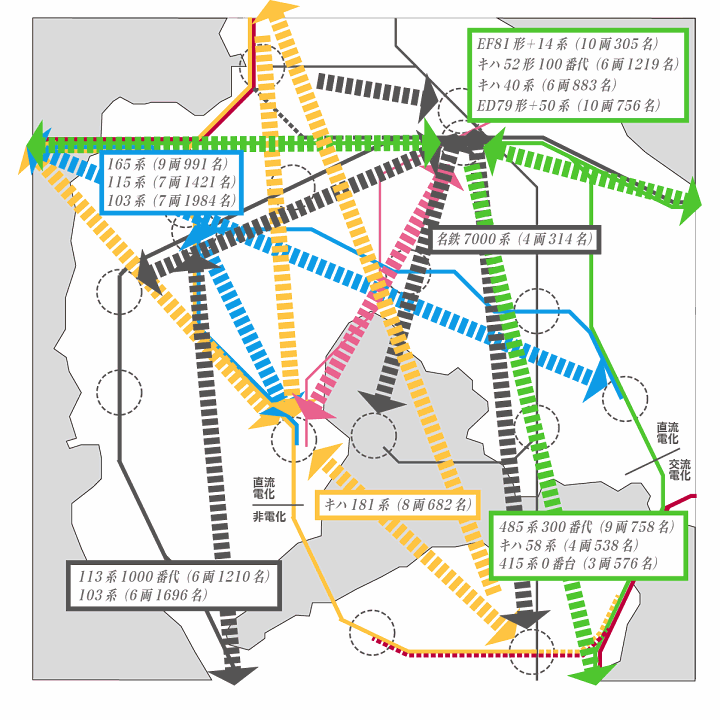

A列車の車両の使い方

[ この表を画像でダウンロード ]

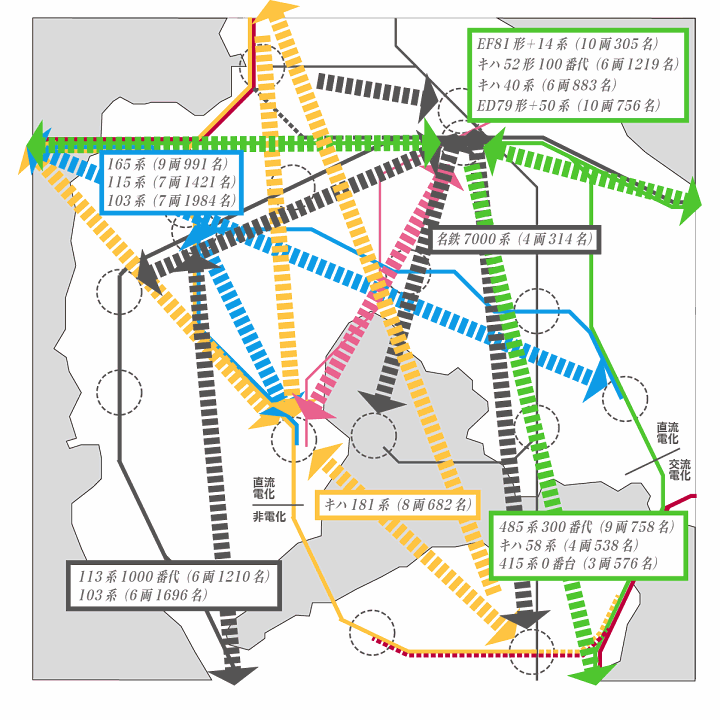

「A列車で行こう9」(PS4「A列車で行こうExp.」)のゲーム内で使う車両はプレーヤーが好きなように決めればよいが、現実の歴史を無視した使い方は感心されない。登場年と「ねらい」を理解した上で、そこから生まれる印象や雰囲気(メルクマール:鉄道史の重要な分岐点やアチーブメント:技術上の課題や目標の達成などのシンボル:象徴っぽさ)を活かし、必ずしも実車の通りでない使い方にアレンジしてみよう。例えば、本作には「183系」は収録されていないが「485系300番代」を「183系」のつもりで走らせる、本作の「165系」はJR発足後の塗装だが登場年からずっと主力として走っている路線のつもりで使うなど。「415系0番代」を「455系」に見立てるのもよいだろう。国鉄の車両は全国どこを走っても様になる。

マップをリアルに見せるコツ

A列車の街の作り方

- どんな街を作るかではなくどこに街ができるか

- 地形を観察して街ができそうな場所を見つける

- そこが街になるべき理由を考える

- 街と街が離れていれば鉄道を通す

- 鉄道あるところ街ができる(収束するまでループ)

ビバ神様モード。4時間10分の兄者。「更地から始める完全手動」では観察すべき地形が与えられず「解が定まらない」一種の出題ミス。「空き地に建物を敷き詰めよう」は乗客数が減る悪手。街と街が離れていてこその鉄道だから「10万人都市」などマップ全体の人口にはこだわらないほうがよい。本作は、鉄道をきちんと造ればきちんと儲かるようにできている。プレーヤーは鉄道でどれだけ儲けられるかを競うべきである。西武池袋の551は5時間待ち小湊鉄道線の駅前で「逆開発」などと言っている場合ではない。

自動発展には「まちびらき」が必要

「マップコンストラクションモードで自動発展で」「1時間ほど放置」「なぜでしょう」という投稿が「マインクラフト」のカテゴリにあったのには目を疑った。建物がまったくない状態から始めるマップコンストラクションで「原子力発電所」を建てただけでは「人口」がほぼゼロのままで、「隣町」からの乗客もゼロだ。マップコンストラクションモードで「自動発展」を起こすためには、ニューゲーム(シナリオマップ)のゲーム開始時の「人口」と初期配置の建物を参考に(※最初から建っている建物の種類と数を真似すればよい)、最小限の「人口」を「手動」で作り出しておく必要がある(※現実の「まちびらき」に相当)。投稿と時を同じくして「プレステa列車進め方」という(プレステと呼ぶからには中高生ではなく中高年だろうが)検索がドコモのほうからあったが、本作の(※子どものときに遊んだ過去作ではなく現行製品の)のゲームシステムを理解できるまでゲームモードをしっかり試す手間や基礎から順を追ってマニュアルを読みこなす労力を惜しんでいきなりマップコンストラクションを始めるという非常に分別のない行動をして、この結果である。まったく世話がない。いまの中高年は子どものころからゲーム機で遊んできているが取扱説明書を読むスキルは育っていない。

- 吹田市「千里ニュータウンまちびらき○○周年とありますが、いつを起点にしていますか。」(2022年9月1日):

昭和37年(1962年)です。佐竹台で最初に入居開始となりました。

- 港南台バーズ「日本市街地開発」(1976年1月16日)※リンク切れ:

昭和49年9月28日、バーズの前身である仮店舗「港南台マート」が現在のめじろ団地の近くにオープンしました。港南台マートには相鉄ストア(現在のそうてつローゼン)と、酒屋・薬局・本屋・食堂・理髪店・クリーニング・電気店など生活に必要なお店が入っていました。

- 三井住友トラスト不動産「江戸期・明治期の吉祥寺」(2023年11月8日):

1657(明暦3)年、江戸で「明暦の大火」が発生、現在の「水道橋」の北側にあった大寺院「吉祥寺」や門前の住民の家も焼失した。/「吉祥寺」は駒込へ移転、門前の住民には、「武蔵野台地」上の原野の土地が与えられた。/短冊状の土地が分け与えられ、街道沿いに住居を建設、その裏を畑や雑木林とした。寺院の「吉祥寺」自体は武蔵野へ移転しなかったが、門前の住民たちが移転してきたため、吉祥寺村と呼ばれるようになった。

- 渋谷区立図書館「渋谷の由来」(2013年2月15日):

中央・西原・富ヶ谷・笹塚・本町・大和田・臨川・代々木・笹こ・保存庫/相模国高座郡渋谷庄の庄司平重国の所領だったことがあって、一族の者が移住して命名したとする説

「A列車で行こう9」(PS4「A列車で行こうExp.」)を「玄人向け」と決めつける投稿もあるが、ここに挙げた内容はいたってふつうの一般教養である。特別な興味を持って調べ上げないとわからないようなことでなく、どこにでもあるいたってふつうの小学校で、ふつうに教わる機会があるもの。地域のお年寄りからまちの歴史を聞く授業をサボらないでまじめに受けてくださいとしか言いようがない。

ファーストステップガイド

実際に試してみるとわかるように、“歴史的に正しく”車両を使いながら良好な収支を確保するのは非常に難しい。ここで例に挙げたA9V2のニューゲーム(シナリオマップ)「夕日町計画」は、ゲームの日付(カレンダー)が1964年から始まるマップでありながら、なんと「E531系」(8両編成)が走り、どう見てもスカイツリーなタワーが建っている。その「E531系」の収支を先に見てしまうと、何を工夫するのも空しい。「E531系」の登場年は2005年で、同じ年の「つくばエクスプレス」の開業と歩調を合わせたもの。ゲーム内の日付が2005年になったら「E531系」を再び走らせればよい。

ゲームとしては、あくまで「資金」の動きがある。「人口」がゼロでもゲームは続くが「資金」がゼロになるとゲームは終わり(ゲームオーバー)である。「夕日町計画」では開始直後から「資産税」がかなり高額だ(「子会社評価」だけで「¥473,881,824,000」もあり、その5%が資産税の額となるのでExcelで計算してみよう)。それを払いきるほどの利益を上げるのも一朝一夕にはできない。ひとしきり夕陽を見ながら物思いにふけったのち、撤去すべきものは撤去し、売却できるものをすべて売却しよう。多額の売却益を計上した年は「法人税」が高くなるが、翌年からはかからない(「資金」に対してかかる税金はない)。売却益に対する「法人税」を圧縮するには同じ年に駅と線路の工事や列車の購入などの支出をまとめて行なえばよい。このようにゲームの開始直後から最初の年末までにすべきことは多岐にわたる。あらかじめ考えておいてからゲームを開始しよう。「子会社」の売却では、その日の「景気グラフ」に応じて「市場価額」(売却額)が変動する。なお、「A列車で行こう」シリーズのお約束(?)の1つとして、クリスマスには景気が上向くというのがある。売却のタイミングをクリスマスまで待つのはリスキーではあるが、最大の売却益を狙うのもプレーヤー次第だ。

- 「ネオタワー」「海浜タワー」「超高層ビル」「資材工場(小)」を「撤去」(赤字物件はただちに・黒字物件は年末までに)

- 「売却」が可能な「子会社」をすべて「売却」(景気グラフを見てタイミングを見極め・ただし年末までに)

- 貨物列車とトラックを撤去し、「配送所」「配送センター」「資材置場」をすべて「撤去」(途切れた道路はつないでおく)

都市は発展も衰退もしなくなり、余計なことをしない限りゲームオーバーになる恐れもほとんどなくなる。ここからを実質的なゲームのスタートだと思って、駅はそのままで、線路と列車をいろいろ変えてみよう。開始直後に「売却」で得た「資金」は、年末(1964年12月31日)までになるべく使ってしまおう。年を跨いで使おうとすると「法人税」で目減りしてしまうぞ。

※「子会社」を「売却」するのは「資金」を得るためでなく「資産税」を減らすため。ここまでで「鉄道」と「子会社」の「評価額」が同じくらいになる。これを身の丈経営という。

乗客を乗せた列車が駅に到着して乗客を降ろすと、その駅の周囲が発展するが、このためには同じ駅に貨物列車も到着させ、この駅で「資材」を降ろす必要がある。「資材」を降ろした駅の中心が街の発展の中心になり、ここから道路が自動で延びてゆく。

- 道路だけを先に敷き詰めると街は発展しない(道路が自動で延びるのが「発展」)

- 道路は行き止まりの先(終端)から延びる(道路と道路をつなぎすぎると延びなくなってしまう)

- 「資材」をトラックで搬入する場合も、トラックで「資材」を降ろす「配送センター」や「配送所」は駅の近くに置く(そうしないと駅ではなく「配送センター」が発展の中心になってしまう)

※一部に非常にわかりやすく言えば「シムシティ」「シティーズスカイライン」のように道路網を先に造ってはいけないということ。

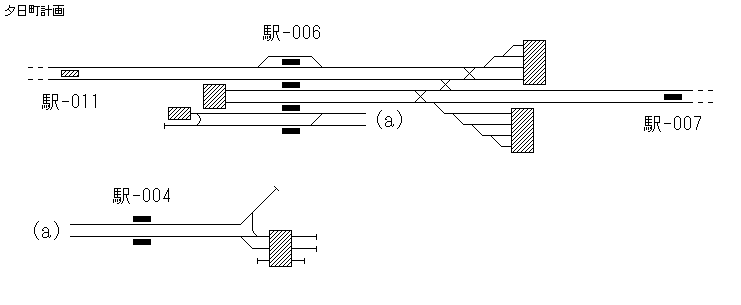

ゲーム上、地下鉄駅や高架駅で「資材」を降ろすこともできるが、見た目が不自然になるし、駅の費用も割高なのが序盤にはつらい。街の発展の中心にする駅は地上駅がよいだろう。一方、街の発展が進んでから、最初に設置した駅だけではカバーできていない周辺的なエリアから乗客を乗せるために駅を増やすとよいが、こちらは「資材」を降ろす必要がない。駅をつくる(「駅工事」)には建設費と用地費用がかかるが、街の発展が進むと用地費用が非常に高くなるので、建設費よりも用地費用に着目して、面積が小さいので用地費用が少なくて済む高架駅は有力な選択肢に変わってくる。後から増やす中間駅は高架駅にするとよいだろう。それを見越して線路は最初から高架にしておいてもよいし、駅を増やすときに高架化して踏切を解消してあげるというのでもよい。なお、1970年代以降の新線では原則として踏切をつくらない設計をしてきている。ゲーム内で踏切をつくれば、1960年代までにできた路線を表現したことになる。ほかにもさまざまな要素によって路線の年代を表現できるので、各自で詳しく調べてみてほしい。

ダイヤ作成の流れ

「ダイヤ作成」と「ダイヤ設定」は別の作業である。

- ダイヤ作成:どのような列車をどのように運行するのか考えて決める作業

- ダイヤ設定:作成した運行計画(ダイヤ)に従って駅やポイントを設定する

「ダイヤ作成」にも段階がある。最初は漠然とした(大局的な)構想を立てる。街と街の距離や位置関係から駅の立地を決めていき線路で結ぶ。街(駅)ごとの発展の規模や方針を決めたら運行する列車を具体化していく。

駅と線路が完成して列車を配置する段階からが「ダイヤ設定」だ。

- 「詳細ダイヤグラム」で「1分単位」の設定ができるようにしておく

- 「詳細ダイヤグラム」の「乗客対応」で「乗り降り」と「乗車」を使い分ける(複数の駅で「乗車」させターミナル駅まで運ぶ優等列車をつくる)

- 「折返」「停車」「通過」を明示的に設定する(線路の終端で自動で折り返す挙動やホームより長い列車が自動で通過になる挙動に頼らない)

- 同じ駅での上下の列車や各駅停車と優等列車などの発車の間隔を確保する(立て続けに発車させると乗客が先発列車に偏ってしまう)

(名鉄大行進おすすめBGM)

「列車と路線(ルート)」つまり線路と車両(そしてダイヤ設定)をあれこれ変えるのに費用はさほどかからないから、どんどん試してみよう。行き詰まったらゲームを破棄して最初からやり直してよい。プレーヤーの好みや考えにもよるが、まずは最初から走っている機関車けん引列車(しかもSLで遅い)を気動車か電車に置き換えるのが定石だろう。機関車は終点で方向転換が必要だが、両側に運転台がある気動車や電車なら駅のホームですぐに折り返しができる。室内灯が白熱灯だったときは非常に薄暗かったというが、そもそも暗い時間に列車はなかった。きっぷ売り場は有人で、地元の乗客の顔はほとんど覚えている。よそ者が変な時間にうろうろしていたら事情を聴くものである。全国津々浦々の郵便局と国鉄はインテリジェンスである。自転車で県境を超えるなどそもそも許してはならないことである。そういうことなので、「A列車で行こう9」(PS4「A列車で行こうExp.」)では線路を隣町へつないであげよう。

- 線路をつなぎかえ、隣町とつなぐ

- 「停車時間」「10分」に設定する(「全ホームに適用」「全列車に適用」)

- 駅のホーム(番線)で「折返」(「全列車に適用」)

- 「折返」した列車が複線の左側の線路に出るよう「ポイント分岐設定」(「全列車に適用」)

- ゲームの時計を一時停止し、速度が同じ列車を路線の両側の終点に配置

- 列車がすれ違う地点に来るまでゲームの時計を進めたら再び一時停止し、両側の終点に追加の列車を配置

これで、複線の路線に4本の列車が等間隔で走るダイヤが組めたことになる。「夕日町計画」のマップに最初からある路線の長さに対しては、4本でもかなりの密度である。これより多くするときは、単純に同じ列車を倍々ゲームで増やすのでなく、車種を変えて混在させるなどしないと不自然に見えてしまう。

- 最初からある路線に中間駅を造るより、路線の長さを2倍や3倍にするような遠方に新しい駅を造ったり、隣町とつなぐことを優先しよう

- 中間駅を増やすときは、それまで走っていた列車を優等列車ととらえ、中間駅を通過するようにしよう(追い越し設備も造ろう)

- マップ全体で30駅を上限としよう(ごちゃごちゃさせすぎない)

最大値としては30駅すべて7番線まで造れば270本の列車が停まれることになり、かなりのボリュームとなる。現実的には30駅で90本(2番線までと4番線までの駅が半々)くらいを目安にするとよいだろう。むやみに付け足していって気が付いたら化け物になっていたというのでなく、最初から上限を考えて進めていくのがスマートなやり方といえる。

※非常時を除き「駅間停車」は許されない。すべての列車が同時にホームに停車できるよう、配置する列車の本数はホーム(番線)の数に収まっていないといけない。「A列車で行こう9」(PS4「A列車で行こうExp.」)をまともにプレーする限り、列車は最大100本でじゅうぶん足りる。これより多くの列車を使うのは、路面電車や、短い編成を「連結」して走らせたり、休日だけに走る列車を充実させる、隣町に直行する貨物列車をたくさん走らせるといった場合である。

ここまでに説明した「路線網の作り方」「車両の使い方」「街の作り方」を踏まえて、離れた街と街の間に高架やトンネル・橋りょうなど変化をつけた線路を敷設し、乗客数と距離に応じた車両を選んで走らせよう。近距離の区間には「通勤型」の車両を各駅停車で、中・長距離の区間には「急行列車」や「特急列車」の車両を途中駅は通過で運行しよう。列車が駅で乗客を降ろすことで街が発展し乗客数も変わる。列車が満員になっていたら、増発や編成両数の増加を検討しよう。列車の乗客はむやみに「乗り降り」させず、より大きく発展させたい街の駅まで「乗車」のまま運びきろう。このような乗客の動きは「詳細ダイヤグラム」の「乗客対応」で詳しく設定できる。

発車のタイミングは「1分単位」で細かく調整しよう。増発といっても限度がある。駅からの列車の発車が平均して12分に1回くらいになるようにしよう。それ以上の列車を発着させても乗客が集まらず無駄が大きい。「1分単位」の調節はマウスのホイール(スクロール)ボタンで行なう。「1分単位」とは、「発車間隔を1分にする」ことや「停車時間を1分にする」という意味ではない。停車時間は5分以上にしよう。

隣町との間でも多くの列車を行き来させよう。隣町からの乗客数は、マップの人口に応じて決まる。「夕日町計画」の人口は「22,160」だから、(「人口÷200」の)定員「110」程度の特急列車を隣町へ送り込むのがマストの施策だ。このように、人口が少ないうちは隣町からの乗客数は少ないが、運賃収入を大きくできる特急列車にしたり、マップ内の駅からの乗客数がじゅうぶんにあれば、列車はきちんと黒字になる。隣町で降ろした乗客は無駄にはならず、その乗客が乗った駅の周辺を発展させる効果がある。なお、人口の上限は発電量で決まる。発電量を使いきると人口の増加が鈍化、つまり街の発展が落ち着く。さらなる発展には発電所の増設が必要になるが、増やした発電量を速やかに使いきらないと発電所が大赤字になってしまう。無理に人口を増やそうとするばかりでなく、成熟した都市にふさわしい充実の鉄道を構築することに専念するのもよいだろう。

マップをどのように開発したいのかはプレーヤーが決めることである。乗客数が少ないからといって2両編成の旧型電車や単行の気動車にするのでなく、むしろ特急列車を運行して利益の上乗せを目指す「攻めの経営」も可能だ。

アルゴリズムで自動的に路線網を構築

ゲームの進め方はプレーヤー次第だ。しかし、マップには地形がある。マップには「夕日町計画」といった言葉によるタイトルもつけられているが、地形こそがマップのテーマであり、絶対の前提となる所与の条件である。「夕日町計画」を開始したのに地形を改変してしまっては「夕日町計画」ではなくなってしまう。あるいは「テンプレート」の「平地」のように地形の起伏がまったくないマップではプレーの手がかりが何もない。思いついたままに線路を引き、線路の脇に川を造ったり、そこにトンネルが欲しいからといって山を造ったりするのでは、あまりにも幼稚で自己中心的すぎる。16歳以上の成熟したプレーヤーとしては、与えられた地形を丁寧に観察し、あくまで地形に対して「従」となる開発を進めてゆきたい。

(説明)

(説明)

地形の観察には一定の正解がある。地形をどのように観察したのかを説明するのは別の分野の話として、どのように観察したのかということは、最終的にマップの路線網(駅と線路の位置)という形で表現されることになる。

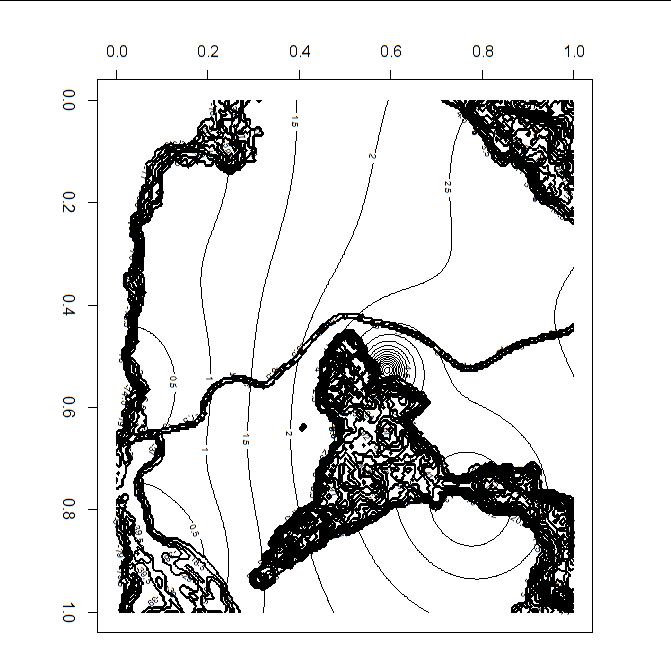

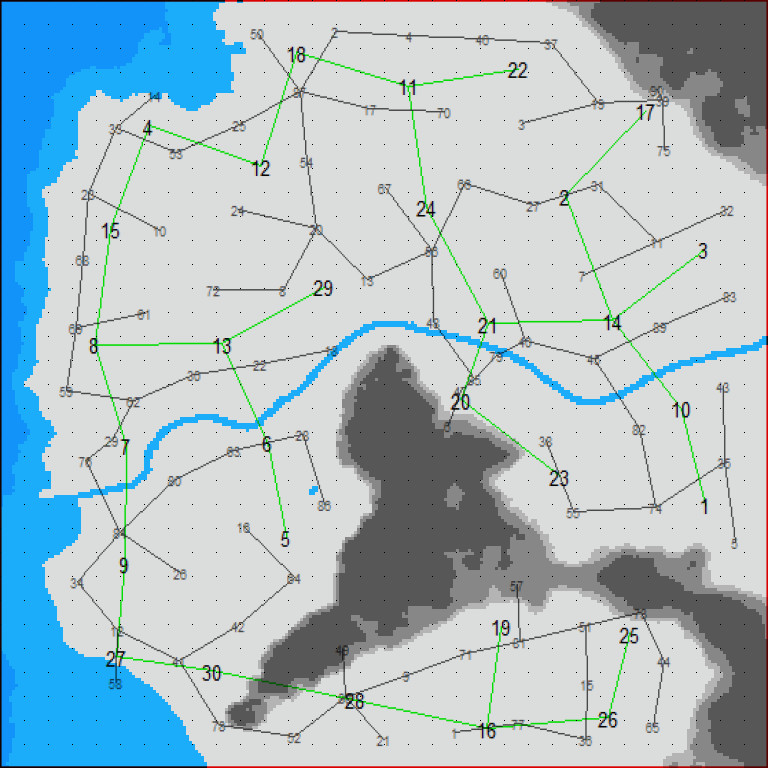

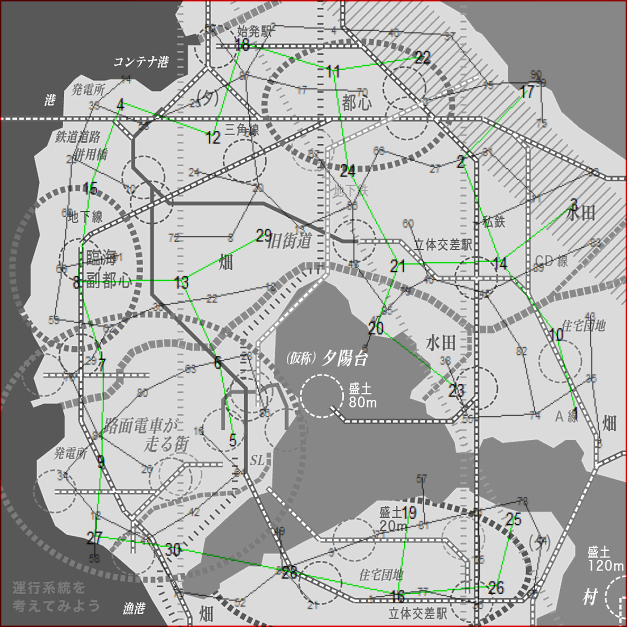

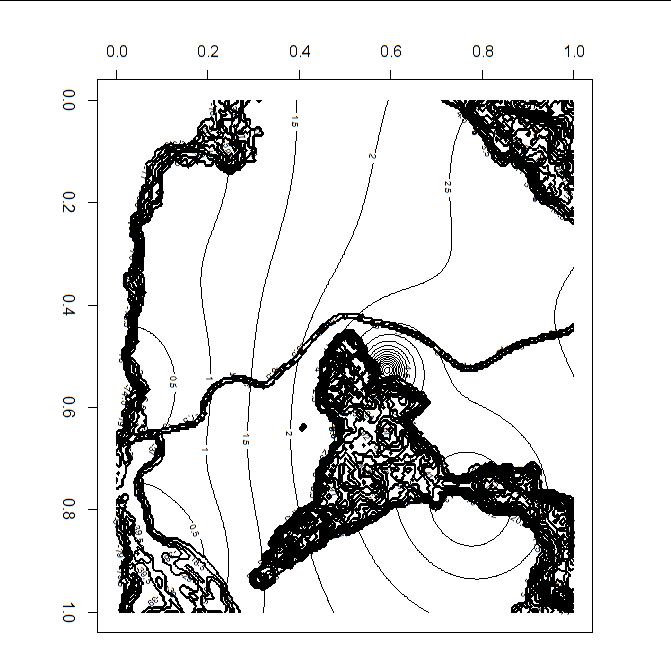

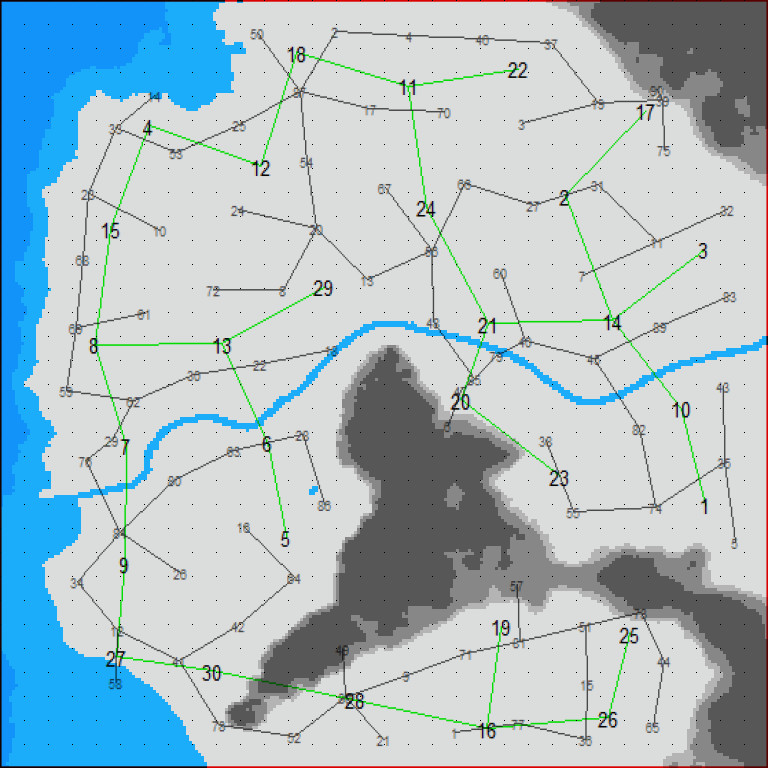

ここでは、マップ内の平地に30の駅を均等に配置するアルゴリズムを考えてみる。ゲーム画面の「サテライト」は標高で色分けされているので各ピクセルの色を読み取ればハイトマップ(3次元のデータ)に変換できる。ゲームのハイトマップはテキストファイルに数値で記述する形式のほか、ビットマップ画像の形式で扱われることもある。いずれにしても、3次元の地形データをゲーム画面から得て、ゲームソフトの外部で自由に解析することができる。

ゲームのマップでは「平地」は完全に平たいが、現実には山から海に向かっての高低差がある。山に近い地点では標高を上げ、海に近い地点では標高を下げる処理を施し、微妙な高低差を復元する。この微妙な高低差をさらに強調する処理(「平地」のみの地形データの行列を特異値分解)をしてから、均等に30の領域に分割する処理(k平均法)を行なう。各領域の「重心」を、その領域を代表する地点とみなす。つまり、駅の立地の候補地点である。同様に、3倍の細かさ(90の領域)で路線バスの経由地の候補地点を求める。

得られた候補地点を線で結べば路線網ができる。最も単純なアルゴリズム(最小全域木)で試しに路線網を作ってみよう。その結果に満足できるかどうかは別の話として、作成された路線網の「手の数」(1つの地点が何本の線を持っているか)に注目しよう。たくさんの「手」(線)が集まっている地点は、乗換駅の候補である。線そのものも見てみよう。山や川を突っ切って線が引かれたところは、トンネルや橋の候補地点である。駅の候補地点と、路線バスの線が集中している地点が近接していれば、駅前に大きなバスターミナルのある光景が目に浮かぶ。「夕日町計画」に最初からある線路や駅の位置が、このアルゴリズムによっても(ある程度は)導き出せているようすがわかる。川と山に囲まれた海沿いのエリアでの路面電車(市電)の環状線と車庫も想像できてくる。また、このアルゴリズムで点や線が通らない空白地帯に「ネオタワー」が建っているのも、現実の東武鉄道は成立の年代が早く、街外れや川沿いに用地を得て鉄道を延ばしていった歴史を思わせる。

- 熊木洋太「「応用地形判読士」と地形の読み方」(2013年4月30日):

写真を見た瞬間に考えたのである。/1枚の写真だけで私が判断したことは間違っていなかったのである。

現実の地形を読むためには,現実の地形そのものを現地で観察することが必要と思われるかもしれない。確かに,地形を読む能力を訓練するためには,そのことは重要である。しかし,実際には,現地ではごく狭い範囲の地形しか見えなかったり,一定の方向だけしか見えなかったりする。ある程度の広さについて調査する場合には,現地調査は必ずしも効果的とは限らない。そこで登場するのが,地形図や,航空機や衛星から撮影した画像である。/わが国のように精度の良い地形図や空中写真が簡単に手にはいるところでは,どこでもすき間なく調べることができるという,大きな利点があるのである。いわば,調査地域の全部が露頭になっていると言ってもよい。

国土の整備のため大規模な土木工事を行う場合,その場所の土地の性質を事前によく調べ,その土地に合った設計,施工方法を選択すべきだ,ということに誰も異存はないだろう。

マップの作者も、プレーヤーのわたしたちも、アルゴリズムでも、地形をどのように観察したのかが一定の範囲に収れんするのは、妙にうれしいことである。「夕日町計画」というマップをプレーして得られる体験がプレーヤーによってばらばらなまま終わるのでなく、線路はどこを通すべきか、駅はどこに造るべきか、共感しあえる状態になるようにしていきたいものである。このことを現実のインフラの建設(公共事業)について言えば「社会的なコンセンサス」である。ただただ界隈で目立ちたいというだけで奇をてらったプレーをする子どもを止める大人がいないという状況は非常によくない。合理性の追求を放棄した社会に将来があるとは思えない。

こちらもお読みください

ほかの人の「夕日町計画」を見てみよう

ARXからあげスター(44515) All Rights Reserved. ©2018-2025, tht.

(説明)

(説明)