[ DATT-A9D > ダイヤグラム総合(仮称) > 列車と路線(ルート) ]

「列車タイプ」を使いこなそう。路線の成り立ちを理解しよう。環状線・複々線・貨物線・地下鉄の考え方。路線網(ネットワーク)とは。(最終更新:2025年7月19日)

[ 列車の運行制御(コントロール) | 列車と路線(ルート) ]

列車と路線(ルート)

(おいっちにー)

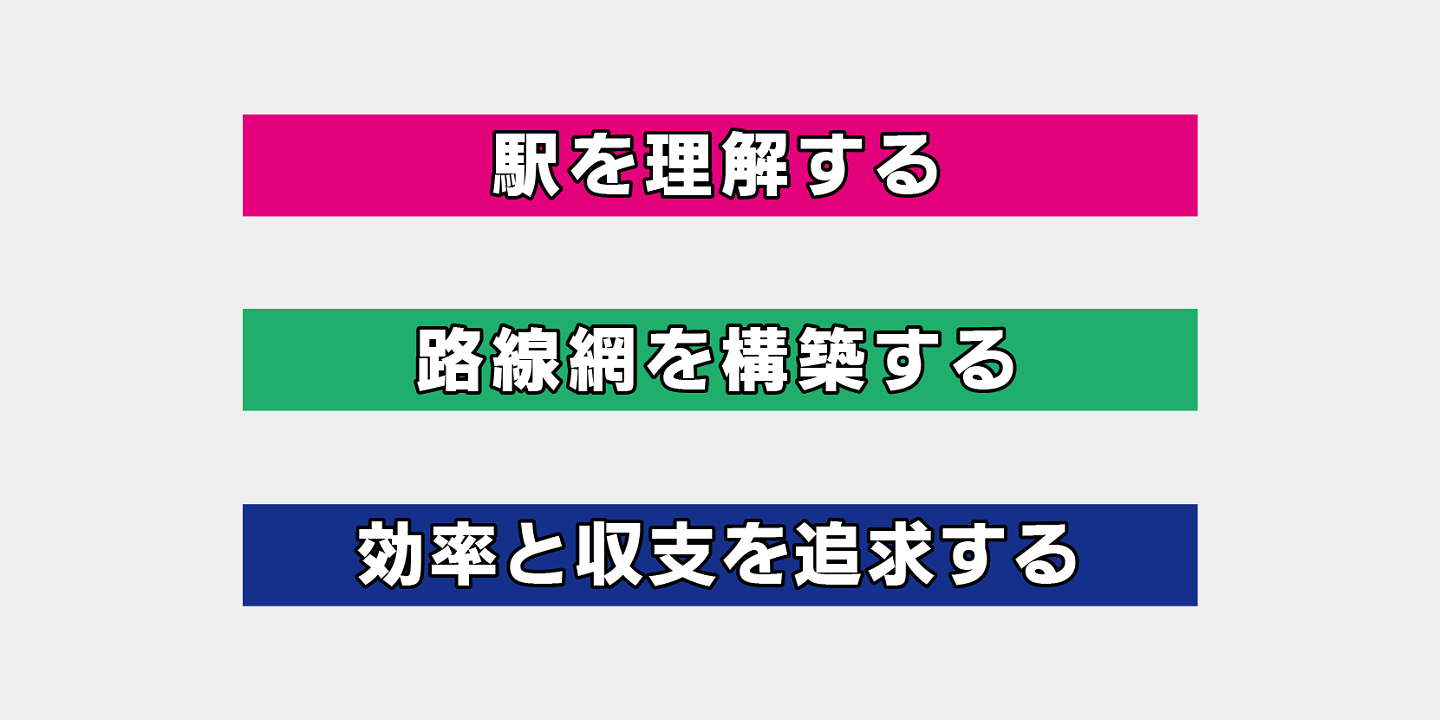

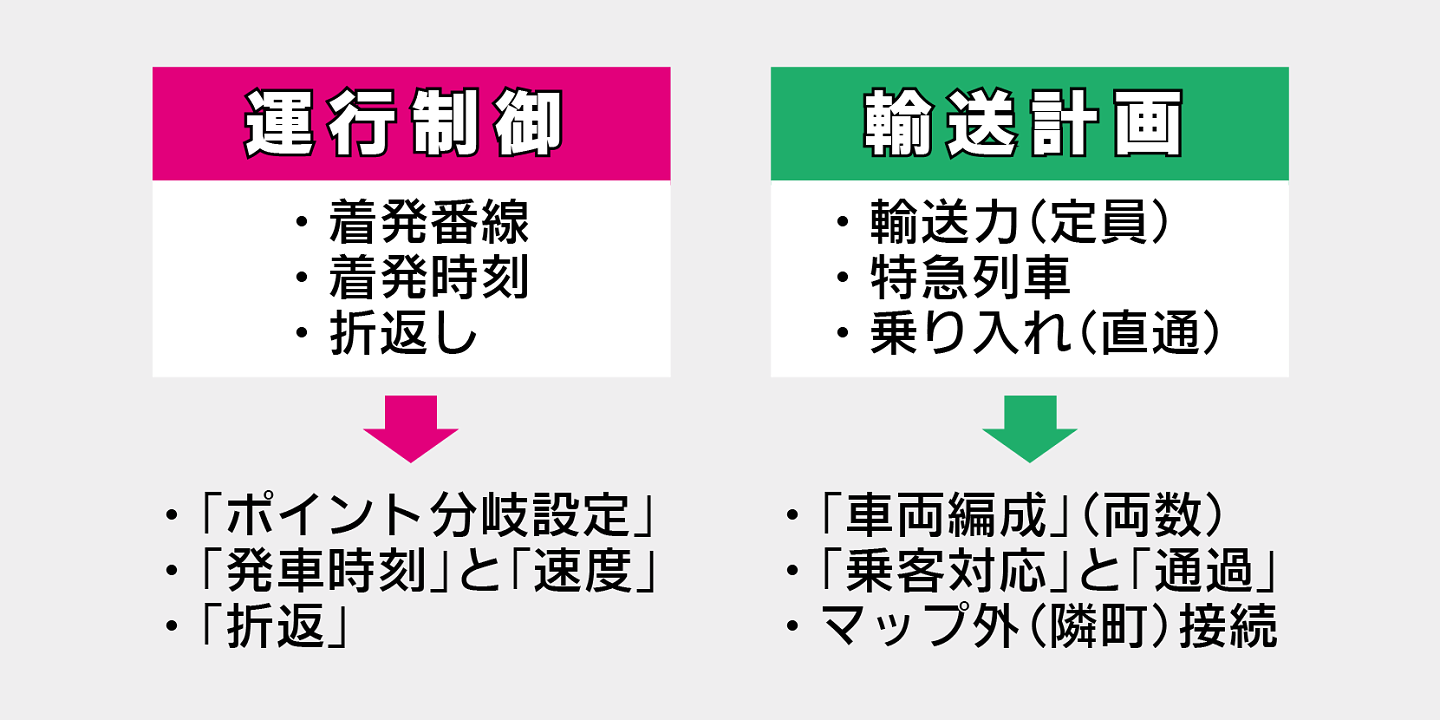

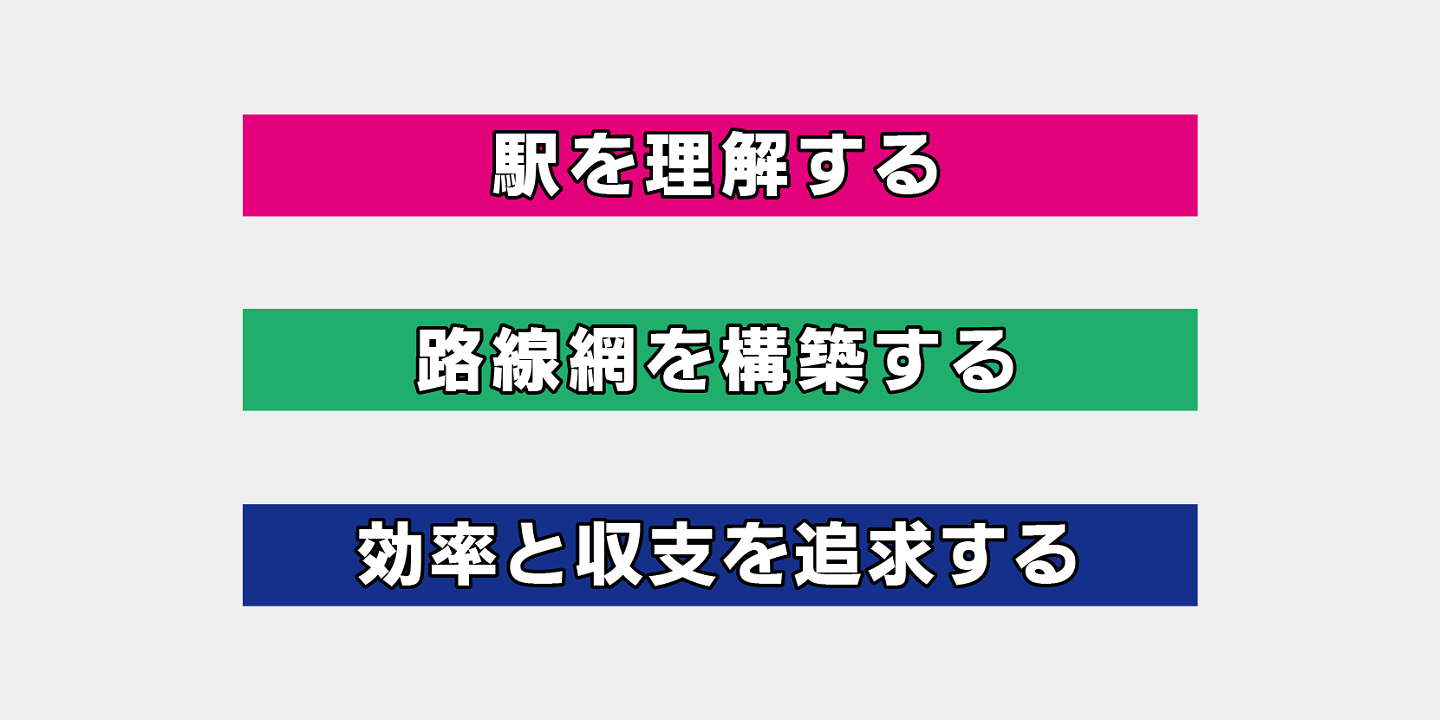

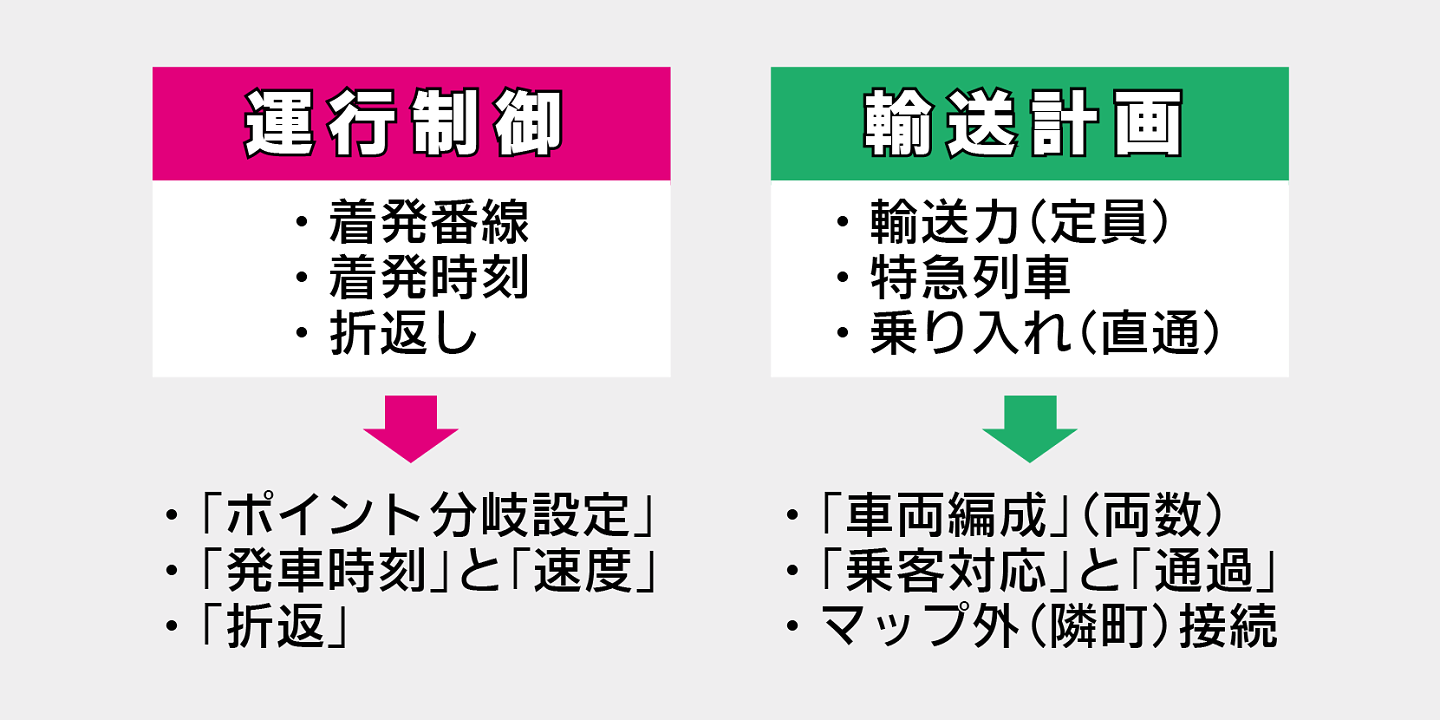

このページでは、ゲームのマップに路線網をつくり、そこに走らせる列車を決めるために必要な考え方を説明しています。ゲームでの「ダイヤ設定」に必要な考え方については「列車の運行制御(コントロール)」をご覧ください。

[ 目次 | 参考文献 | こちらもお読みください | ぼやき ]

目次

- チュートリアル:

本日の講師は「ちゅう太」。「運も実力のうち」は胴元の詭弁。「運ちゃん」と「雲助」シミュレーションゲームに「運」は無用。PCゲーム初心者にはなじみのないキー操作「P+Bキー押下」による座標表示を駆使して収支を計算。「A」「R」「T」「D」「I」「N」「K」キーを順番に押す「マップコンストラクション」と「ダイヤ作成」でお茶を濁す悪しきA列車先輩をいまこそ見返してやるべき。家庭学習としての子どもへの教え方の参考にもお使いください。

- レクチャー:

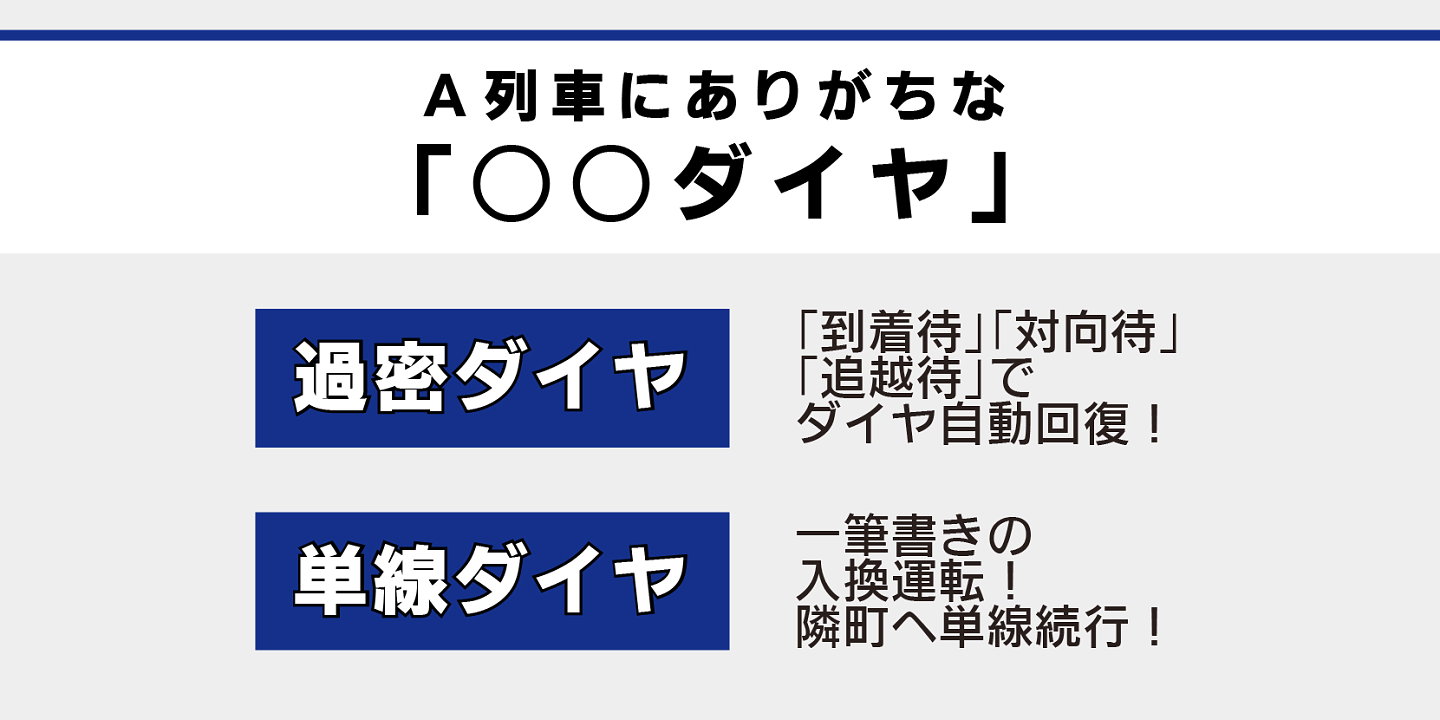

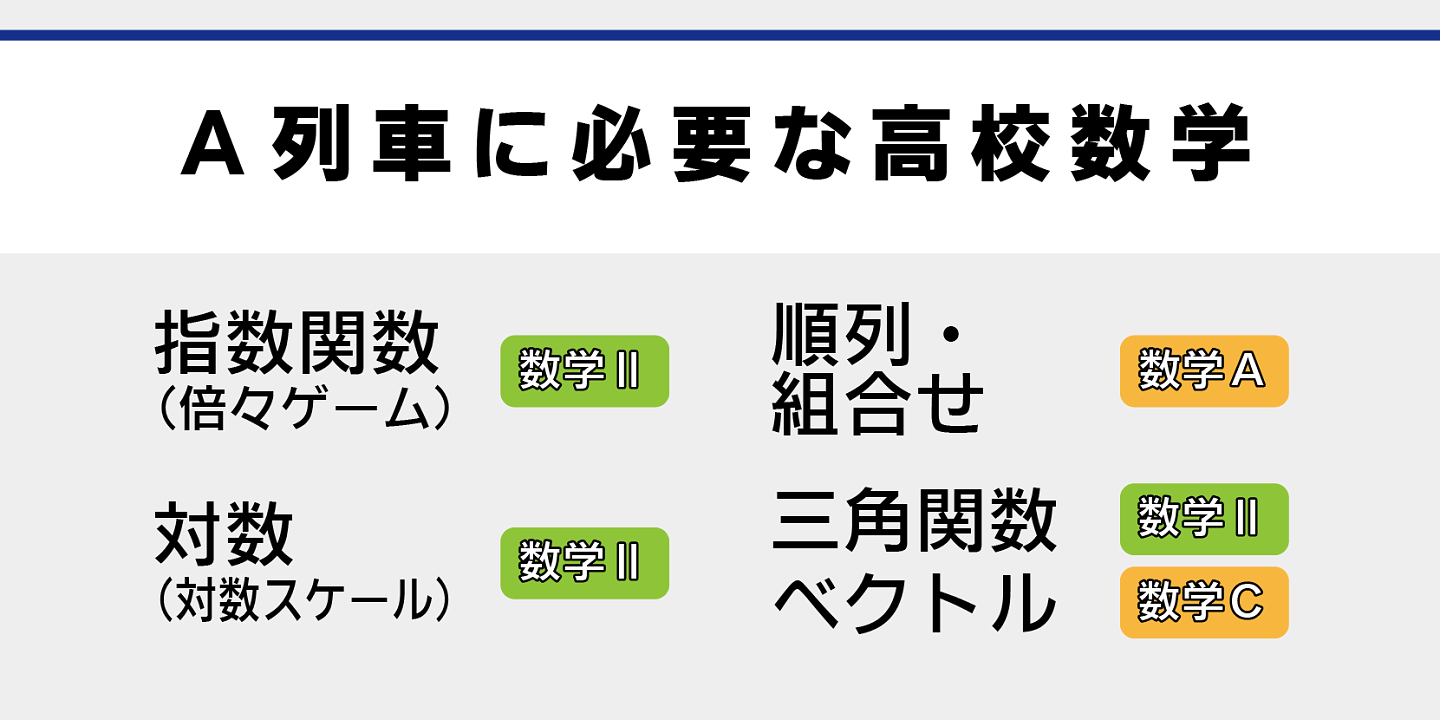

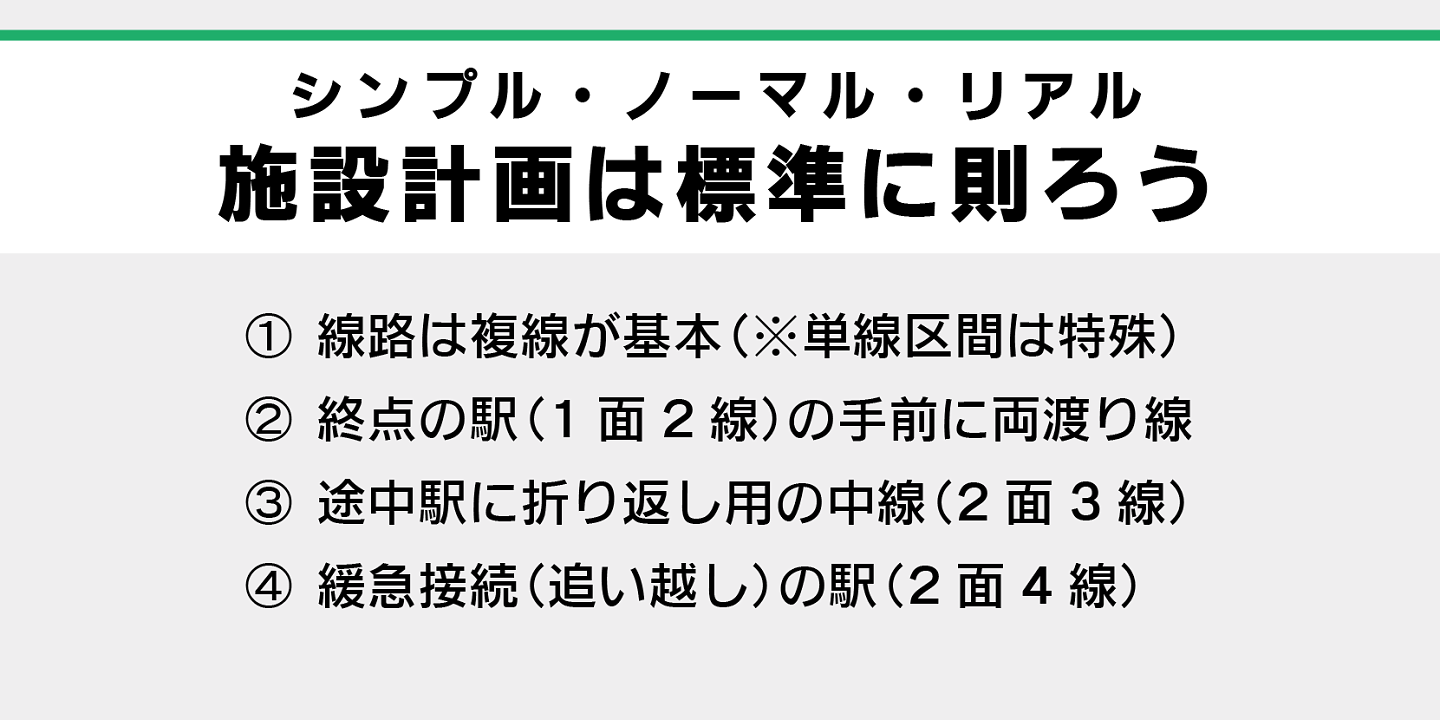

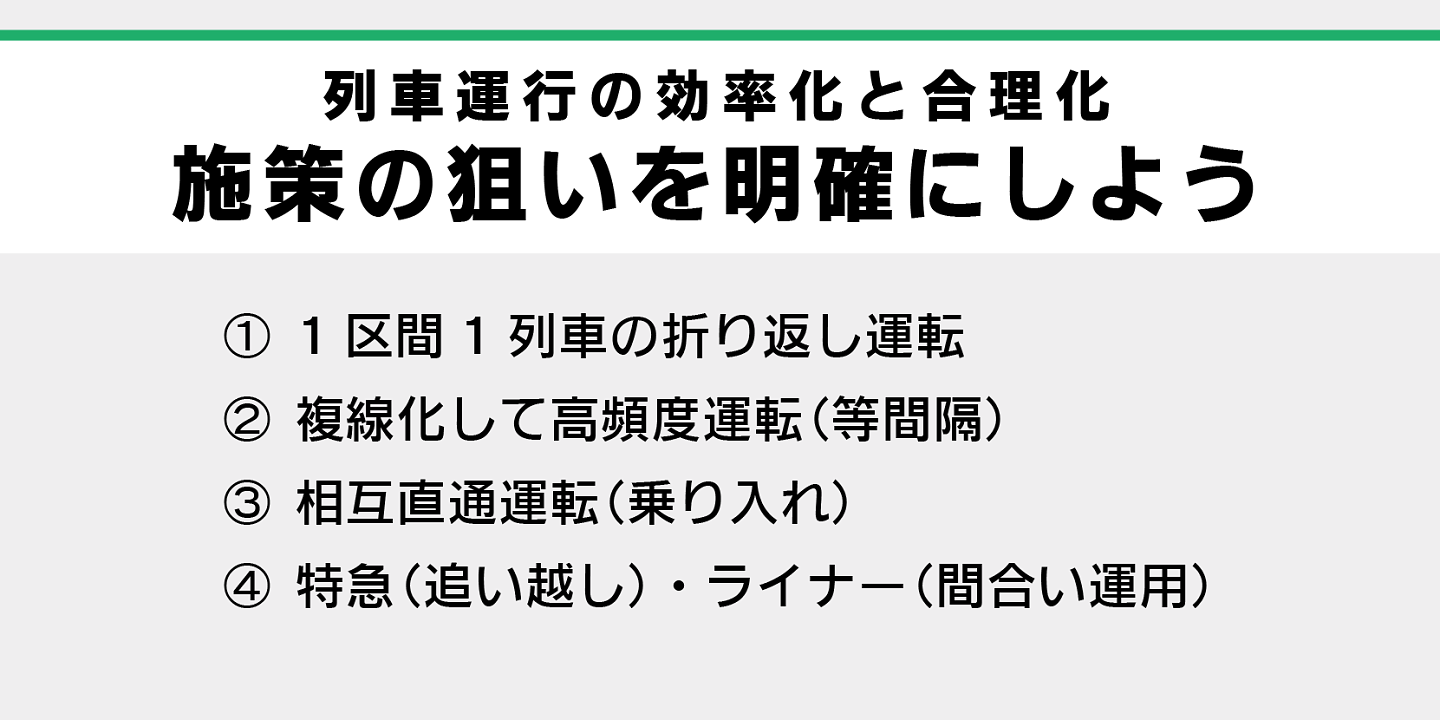

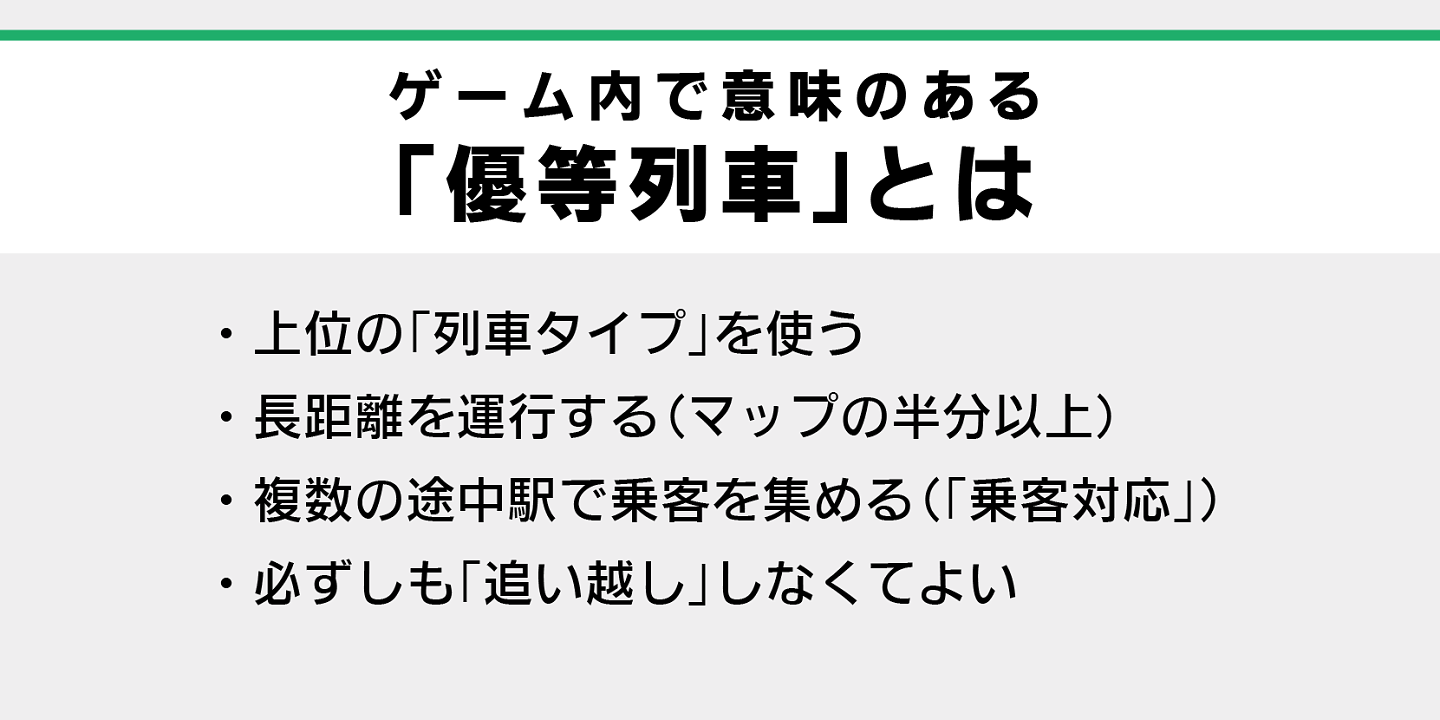

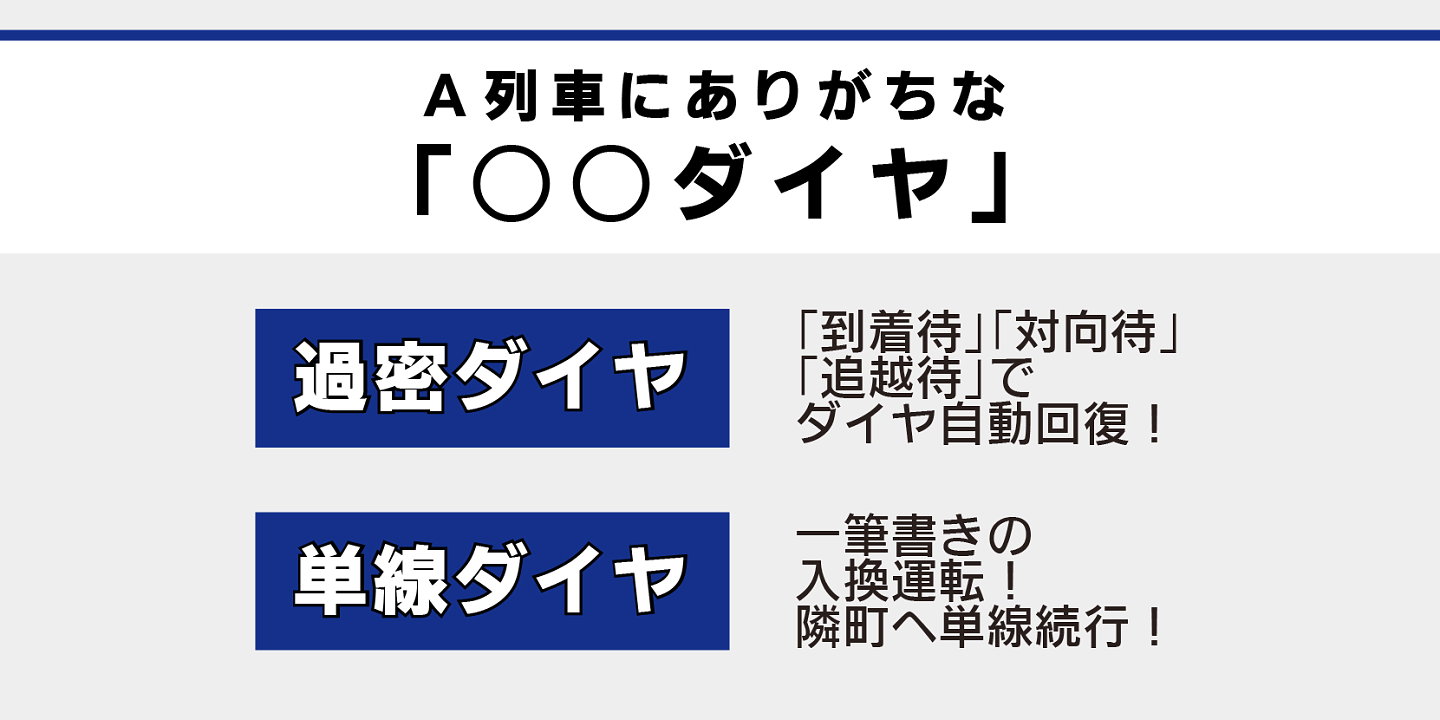

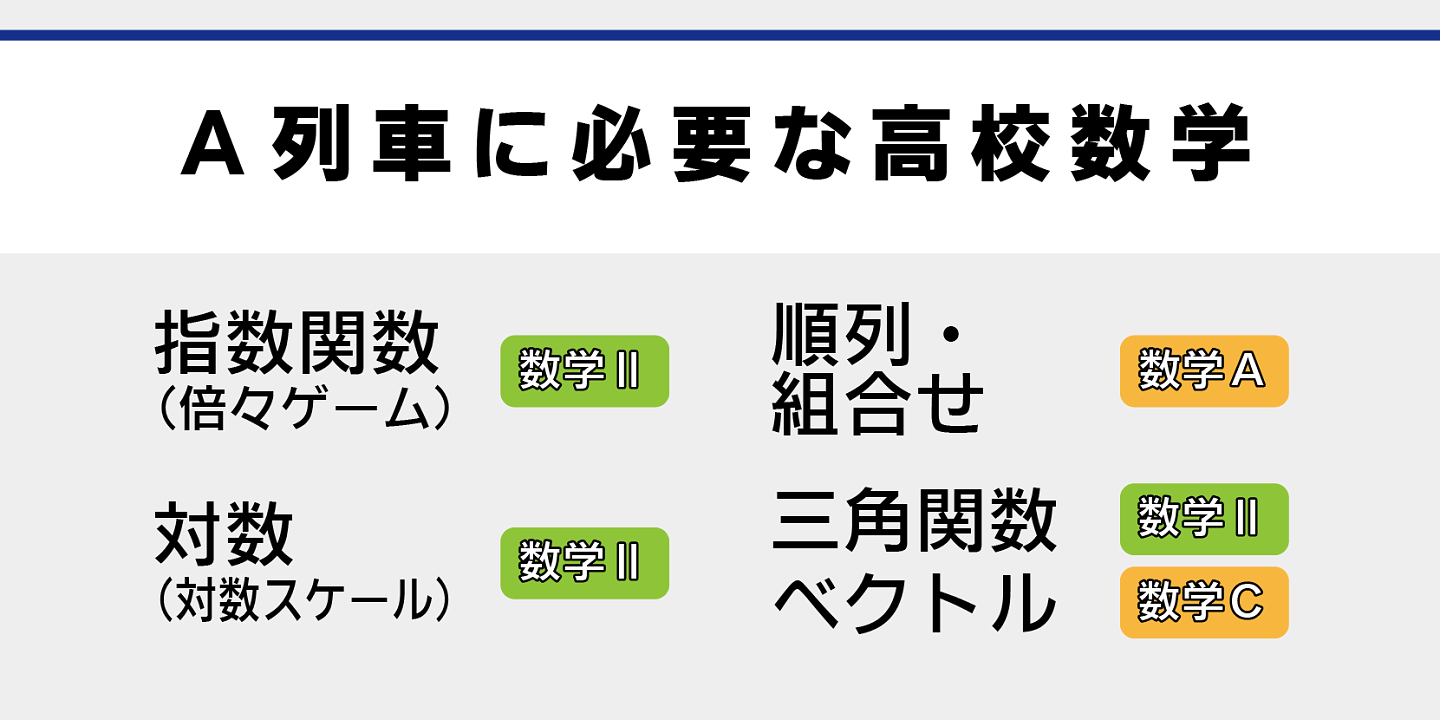

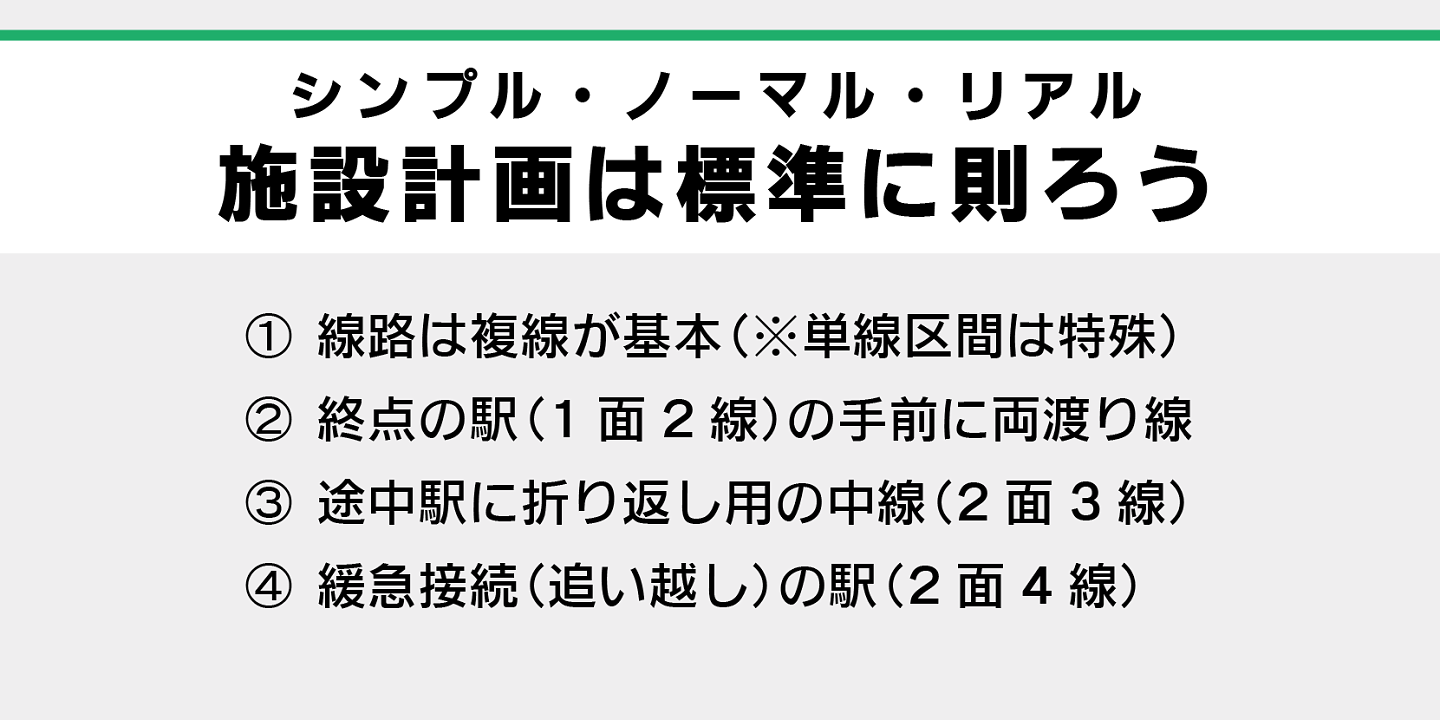

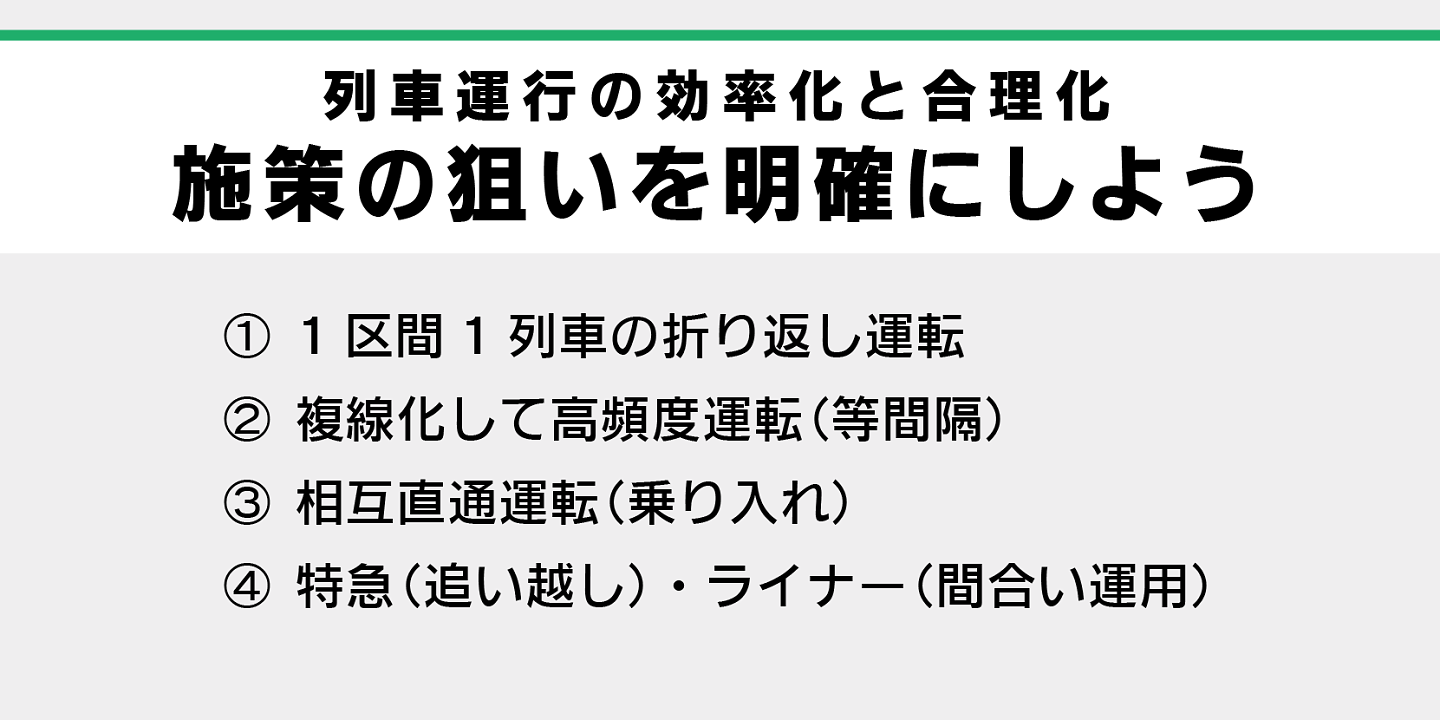

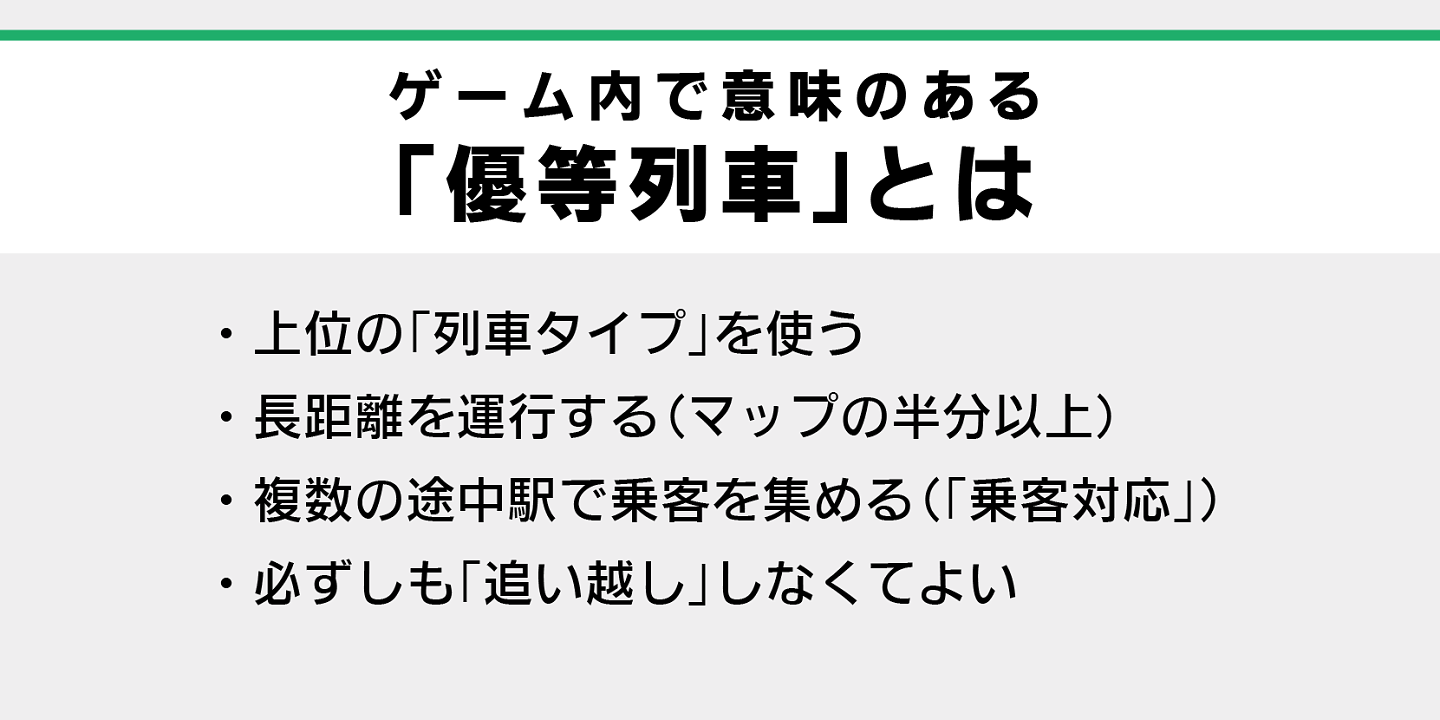

多くの先生A列車プレーヤーが漠然と「ダイヤ作成」という言葉でしか捉えない「輸送計画」を、「ポイント」や「時刻」を設定する「運行制御」とは明確に切り分けて解説。同様に、漠然と「まちづくり」あるいは「街並み」という言葉でしかイメージしないプレーヤーに「路線網(ネットワーク)」の考え方を紹介。与えられた問題を淡々と解くのでなく、出題ミスが必ずあるはずだと血眼になるべき。会の円滑な運営に協力してもらいます。

- トピックス:

ソニーの提督ゲーム機には龍が如くというゲームがあるといいますが、日本語には百聞は一見に如かずという言葉があるといいます。そして、カントク戦国武将のゲームを開発する横浜市内のメーカーはあまりにも有名です。

参考文献

さらに詳しく

このページのもとになった記事(※ただし口語で長文です)がフォーラムで読めますので、詳しいことが知りたいときは参照してください。

- 列車の運行制御(コントロール)

- 列車と路線(ルート)

- コラム

こちらもお読みください

ぼやき

- 中学生くらいの人は何を読んでも腹を立てます(何が書いてあっても腹を立てるなら中学生です) ⇒ このサイトは16歳以上を対象にしています

- スマホの人はスクロールして画像と動画だけ見て「戻る」 ⇒ 「A列車で行こう9」はPCゲームなので、このサイトはPC向けに作成しています(PCで見てください)

- ちょっとでも複雑なことが書いてあるとすぐに「マニア」と呼んでなじる人がいます ⇒ 大学生ならわかっておきたい(大学生が何かのマニアになりやすいことは否定しない)/ちょっと感心するとすぐに「学校では教えてくれない秘密の知識」といわんばかりに吹聴して回る人が出ますが、大学で学ぶことを下の学校で教えないのは当然です(大学は「学校」ではありません)

- じぶんたちの動画やSNSの内容に外部から反応があるとパニックになる人がいます ⇒ じぶんのフォロワーをじぶんの所有物のように扱わないこと(すべてをじぶんに都合よくコントロールできるなどと思い上がらないこと)/外部で何か書かれると削除もブロックもできないといっておびえる必要はありません(むやみに閉鎖的・排他的・攻撃的な態度をとると何かやましい事情があるのかなという憶測を呼んでしまいます)

- 気がついたらホームページを25年も続けていたので、老人は老人らしく「ぼやき」を多めにしたほうがよいと思いました(ゲーマーの少年たちから同年齢の友だちのように接されても困ります) ⇒ 「なになにしないこと」「なになにすること」という文に腹を立てたり、わざと逆らって逆のことを目の前でしてみせるというような態度をとる人もいますが、「なになにしないこと」「なになにすること」という文で書いてあるのは本当に常識的なことです(そこまで常識的なことに逆らう人を誰が相手にするでしょうか)

- ツイッターから名前が変わった何かやラインを公的な場面や目的で使うのはいけないと思います(そんな大役が務まるほどのサービスではありません) ⇒ ブログなどで2000字以上かけて書けというと2000字きっかりしか書かない人が出てきます(2000字で何かを論じきるのは猛特訓が必要な難しいことです)/文字数は気にしないでいくらでもじぶんの気持ちや考えをとうとうと述べてほしいです(今後はどんどんAIが要約してくれるようになるので「質」より「量」が大事)/例えば類義語の使い分けに迷ったら、迷ってるのをそのままぜんぶ並べて書けばよい

- ツイッターをやめて「はてな」を使いだす人がいます ⇒ 「はてな」ができたときから使っている人しか信用されません(「はてな」の信用へのただ乗りは軽蔑されます)/「はてな」は技術者の技術者による技術者のための勉強会というノリ/「はてな」は大人が大人を相手にする場ですから子ども向けのゲームを取り上げるには「親子で遊ぼう」といったしかるべき文脈が必要です/「はてな」は個人的な感想やエッセーを書く場ではなく技術的なことを具体的に紹介したり指摘したりする場です

- 人口の8割は大学に行かないことを知らない大学生がいます ⇒ 大学生の特殊性を自覚しましょう/大学に行くか行かないかは慎重に決めましょう(いまは大学生の8人に1人が中退するそうです)/大学の授業は、わからないことがあればじぶんで調べ、じぶんで考え、じぶんの意見を述べるものだという前提で進みます(皆勤賞で元気よく質問しさえすれば「よくできました」となるのではなく、レポートや論文を書かなければいけません)/私立大学は受験料と入学金と授業料で稼ぐ民間の商売であって、それ以上でもそれ以下でもありません(お手ごろ価格で適当な学位が…もらえる!! うまくはまればめっけもん、くらいに思うとよい/大隈卿を信用するか福澤翁を信用するかということです/よくわからないまま私立大学に入学してしまってから国公立のほうがよかったなどと悩みを相談するようでは手遅れ)/8人に1人が専門学校に入りなおすのなら非常に能動的で前向きの意義深い円満な(?)中退といえます(中退だからいけないということはない)

- もともとツイッターやフェイスブックは大学生に使わせるジョブハンティングのツールです(求職中のヒトと求人中のカイシャをマッチングするものです) ⇒ 東日本大震災より前から使っていていまは使っていない人しか信用されません(信用は外部にある)/ツイッターやフェイスブックを使うより前に店や会社あるいはウェブサイトがしっかりしていないとだめです(ツイッターやフェイスブックで有名になったからといって信用されるものではありません)/動画やブログだけあって(自作の)ウェブサイトがないのはだめです

なぜこのようなことをここに書いておくかというと、このページで取り上げる「なになにの考え方」という内容は、抽象度が高いからです。中高生のように実際に年齢が低い人と大学には行かなかった人は、「なになにの考え方」という抽象的な話には興味を持たず「なになにのやり方」「“俗に言う”なになにの“正式な”名前」「なになにとなになにの違い」といった具体的な話を重視しがちです。もちろん、そのような具体的な話を積み上げた上に「なになにの考え方」という抽象的な話が成り立つのですが、いくらなんでも基本的すぎる個々別々の具体的な話はだいたい知ってるというところをスタートラインにしないと、「なになにの考え方」という抽象的な話にかける時間がなくなってしまいます。1日は1440分しかないといいます。1日の長さを1.5倍にする方法があったら教えてください。

(このページの初版公開:2020年4月24日)

ARXクロスうさぎ(46578) All Rights Reserved. ©2018-2025, tht.