[ マップの作り方 > マップコンストラクション > シナリオマップでの線路の直し方 ]

小一時間で初心者卒業。大人のA列車。ゲームならではのデフォルメを楽しむ。(最終更新:2025年7月19日)

「マップコンストラクション」は「創作ゲーム」をつくるための機能。まずはメーカーがじきじきに用意している「ニューゲーム(シナリオマップ)」をきちんとプレーできる実力を養おう。実際の鉄道に関する知識と、それをゲームの中でどのように表現するのか(できるのか)の折り合いを付けていこう。

「A列車で行こう9」のメーカーご謹製のニューゲーム(シナリオマップ)では、たいていの場合、ゲーム開始時の鉄道の配線(線路の敷かれ方=レイアウト)が『問題のある線路』を標ぼうしていて、つまり、控えめに言って、まともな路線網や施設にはなっていません。路線網や施設がいい加減なままダイヤを考えようとしてはいけません。路線網や施設のいかんがダイヤをほとんど決めてしまいます。『問題のある線路』では『問題のあるダイヤ』しかできてこないのです。メーカーが用意したマップを漫然と遊んでいては、あなた自身もが『問題のあるプレーヤー』にされてしまいます。あなたが自分で、しっかりした路線網や施設を構築できるようになることが最優先の課題です。

※路線網や施設:どこに駅をつくり、どのように路線と路線をつなぎ、あるいはつながず、どの駅は何番線まである、ポイント(分岐器)はどのようにする、ということの総称。

※いわゆるベビーブーム世代の大学入試では、多過ぎる受験生を落とすための『ひっかけ問題』『いじわる問題』が横行していました。テレビのクイズ番組もそういう演出だったので、何かを出題するといえば『ぜったいに解けない』とか『明らかにおかしい』といった、ひねった出題をしなければいけないという強迫観念のようなものを持つ世代がいるのです。内容そのもののおもしろさではなく、出題のしかたの凝りようや「あっと言わせる」なんとかゴロー意外性ばかりを競うということが、どれだけ的外れなことでしょうか。ふつうのものをふつうに愛でる。ふつうだがかけがえのないものを愛でる。他人を蹴散らすのでなく共存する。現代の価値観は大きく変わりました。

「A列車」は工学の見地で

鉄道に関する知識を正しく学べばだれが書いても同じ内容になっていきます。このページの内容が「A列車で行こう9 公式エキスパートガイドブック」と似たり寄ったりになってしまうのはしかたがありません。このページには特別なことが書いてあるとか、「A列車で行こう9 公式エキスパートガイドブック」は買わなくてよいとか、そんなことは思わないで「A列車で行こう9 公式エキスパートガイドブック」も買ってあげてください。違うものを読んだのに同じことが書いてあったら、損をしたとか無駄だったなどと怒るのでなく、むしろ喜んだり、安心したりするところなのです。このような立場を工学といい、広い意味ではサイエンスといいます。

公式エキスパートガイドブック このサイト 目次が「単線の基礎」から始まるが、それはぜんぜん「基礎」じゃない

単線か複線かによらない「支線を分岐する」が「複線の基礎」の後半まで出てこない

特殊な「終端駅」が強調されすぎ、一般化された「折り返しの概念」の獲得を阻む⇒ 「複線が基本」「線路は左側通行」を真っ先に説明することとした

「中間駅での折り返し」を「増発」の観点で説明することとした

(比ゆ的に「路線」を「閉鎖系」でなく「開放系」で考えさせる)してはいけないことが明示されない ⇒ ゲームを盛り下げるとしても「べからず」は示すこととした 北千住・青砥・京急蒲田・御茶ノ水・栗橋・上野の配線を的確に紹介している

(この6駅を選んだということのバランス感覚が秀逸・

詳しい記事や写真がネットに豊富な2000年以降の工事だから理解がはかどる)⇒ プレーヤーがじぶんで調べても同じものを見つけるだろうと期待

プレーヤーが見落としそうなものを紹介できればと思う参考文献をまったく挙げず持論と雑学を開陳したかたちで痛々しい

頑なに「ハブ&スポーク型」を推してくる⇒ 参考文献はこちら

とりあえずRC造の「CTCセンター所在駅」を推しておく

- このサイトの公式ガイドブック対照表も参照してください

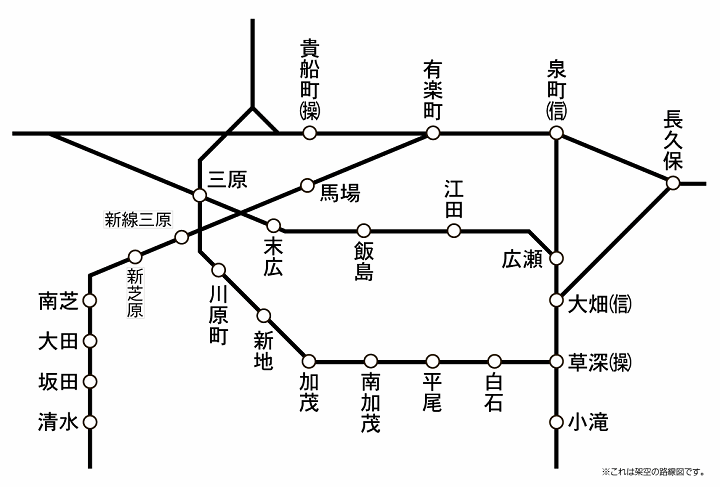

「A列車で行こう9」での路線網の作り方について、A9V2のニューゲーム(シナリオマップ)「夕日町計画」を例にしたチュートリアルを用意しています。ここでは、その背景となる知識を公的な参考文献に基づいて解説します。

本物の鉄道に関する資料をゲーム内の用語や概念で読み替えよう

- 【PDF】運輸政策研究所「都市鉄道の整備水準評価と整備のあり方」(1998年4月23日):

「混雑率」/「CBD(Central Business District)への鉄軌道利用による距離あたり平均一般化費用」

↓

【ゲーム内の用語や概念で読み替え】

- 「駅までのアクセス距離(m)」⇒「駅の影響範囲(緑色の円)」

- 「列車速度(km/h)」と「キロあたり運賃(円/km)」⇒「列車タイプ(特急⇔通勤)」

- 「待ち時間・乗換時間比率(%)」⇒「12分間隔で発車があること(フリークェンシー)」

- 運輸政策審議会「東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画について(答申)」(2000年1月27日):

既設路線の延伸、短絡線の整備等、できる限り既設路線ネットワークの高度利用を図るとともに、貨物鉄道の円滑な運行に十分配慮する

新設路線等の整備が、既設路線又は現在整備中の路線に係る投資効果の減殺や運行回数の減少等のサービス水準の低下をもたらす場合があることにも留意

線路の平面交差の解消、信号保安施設の改良等による運行本数の増加や車両の長編成化を進める

↓

【ゲーム内の用語や概念で読み替え】

- 「投資効果の減殺」⇒駅の影響範囲の外で自動発展が起きないようにする(既設駅の乗客数が減らないようにする)

- 「車両の長編成化」⇒列車と列車の「連結」も活用する

- (一社)日本鉄道施設協会「解説「鉄道に関する技術基準(土木編)」第四版」(2023年2月1日):

「著しい騒音の防止」「著しい騒音を軽減するための設備」/「応急復旧の体制」/「線路線形」「縦曲線」/「橋りょう下等の防護」/「線路内への立ち入り防止」/「停車場の配線」「車庫等」/「道路との交差」「踏切道」

↓

【ゲーム内の用語や概念で読み替え】

- 地平の線路脇の防護柵の有無や種類で路線の性格を表現する(高速・高頻度の幹線や国電区間では全線にわたり柵を設置)

- 線路に近接する建物の有無や種類で都市の性格や時代を表現する(民家の軒先をかすめて走る・高架線と雑居ビルが密接するなど)

- 道路との交差の方法を使い分ける(コンクリート製の高架橋・鋼製の橋りょう・ガード・アンダーパス・オーバーパス・掘割)

※「運輸政策研究所」や「運輸政策審議会」など聞いたこともないという人は、このサイトの「はじめに」を読んでいない人です。2000年と2015年にはニュースとして大々的に報じられていたので、知らない人はいませんでした。次にニュースになるのは2030年ですね、わかります。

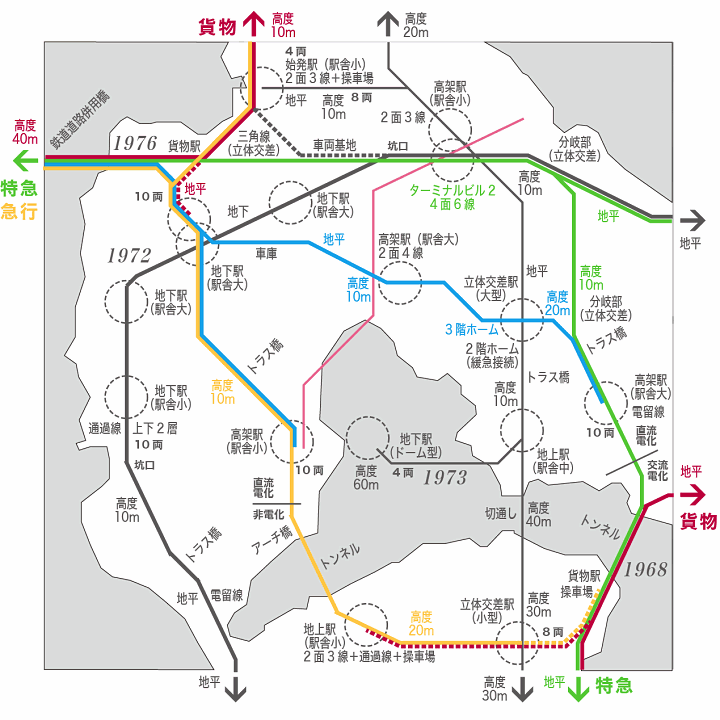

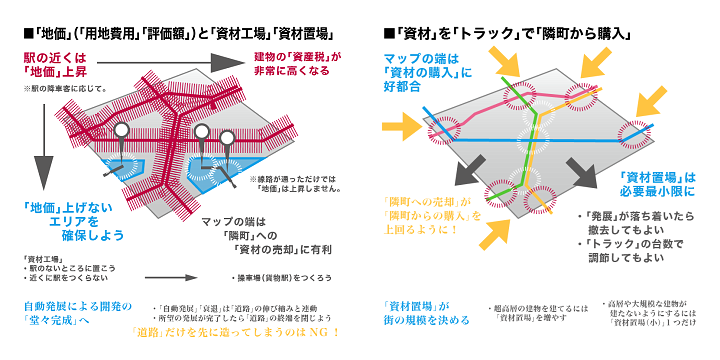

ゲーム「A列車で行こう9」の中でプレーヤーが構築していくことになる路線網、あるいはニューゲーム(シナリオマップ)の開始時に用意されている路線網には、(A)地形に起因する制約、(B)都市に起因する制約と、(C)鉄道じたいが持つ制約とがある。複数の制約を同時に考慮する必要がある場合も多いので、以下のような表を作って考えるとよいだろう。ゲームの序盤、制約を無視して勝手気ままにゲームを進めることもできるが、超高層ビルが建ち並ぶ終盤に差しかかると乗客数が思わぬ形で大きく変動してしまい、それまで黒字だった列車の運行が赤字になってしまったり、都市の自動発展が思うように進まなくなるなど、いずれは行き詰まる恐れが高い。景観をリアルにするためだけのテクニックとは思わず、腰を据えて取りかかることをおすすめしたい。あわせて、せっかくここまで細かいことを考えるのだから、ゲームだけでなく現実の鉄道について理解を深めるきっかけにもしてもらいたい。ゲームのためにかけた時間がすべて社会科の勉強にもなれば“御の字”である。勉強だと思わずにする勉強がいちばん勉強になるのだ。

| 地形 | 都市 | 鉄道 | |

|---|---|---|---|

| ✓ | ✓ | ✓ | 「車両基地」をどこに置くか (郊外の川沿いの広い平地) |

| ✓ | ✓ | ✓ | 「空白地帯」を減らせるか |

| ✓ | ✓ | どこを「都心」にするか (開発可能な広い平地) (「隣町」が「都心」だということにしてもよい) | |

| ✓ | ✓ | 「橋りょう」「トンネル」を建設可能な場所 (ないこともある) | |

| ✓ | ✓ | 線路の「迂回率」が高すぎないか (列車の売上は発駅と着駅の直線距離で算出される) | |

| ✓ | 「隣町」とつなぐのに適した位置関係か (「隣町」と接続する候補地はどこか) | ||

| ✓ | ✓ | 「貨物駅」をどこに置くか (最短の運行距離で済むマップの周縁部) (「高速線路」を使えば「機回し」を省略できる) | |

| ✓ | 「駅舎」の適切な使い分けができているか (高架や地下の活用) | ||

| ✓ | 適切な「駅間距離」にできるか | ||

| ✓ | 「駅間距離」に適した運行が可能か (待避可能な駅など) | ||

| ✓ | 施設の無駄がないか (未使用の番線やポイント) | ||

| ✓ | 将来の増発が可能か (単線や平面交差など・開かずの踏切にならないか) | ||

| 「都心」と「郊外」の対比を表現できているか (地域の土地利用に変化をつけてあるか) | |||

| ゲーム画面の映像として変化や見せ場があるか (曲線や踏切の有無・他の路線との離合など) |

[ 画像でダウンロード | サウンド(PIXTA:104264009) ]

「列車の運行制御(コントロール)」「列車と路線(ルート)」「駅の種類で情景を描き分けよう」「バスばすバスばす」「ベクトル円海山」「すももコース」も読んでください。

【絶対豆知識宣言】線路は左側通行です。

ニューゲーム(シナリオマップ)の開始時に配置されている『問題のある線路』を直してつくった路線網で、どのような運行をするのか考えよう。

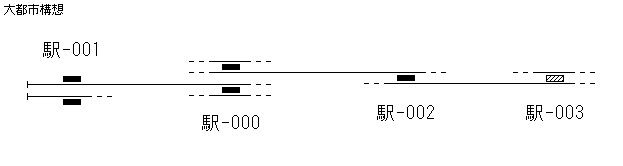

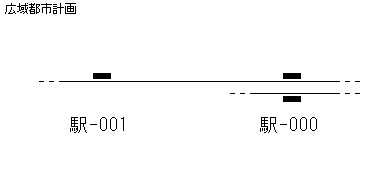

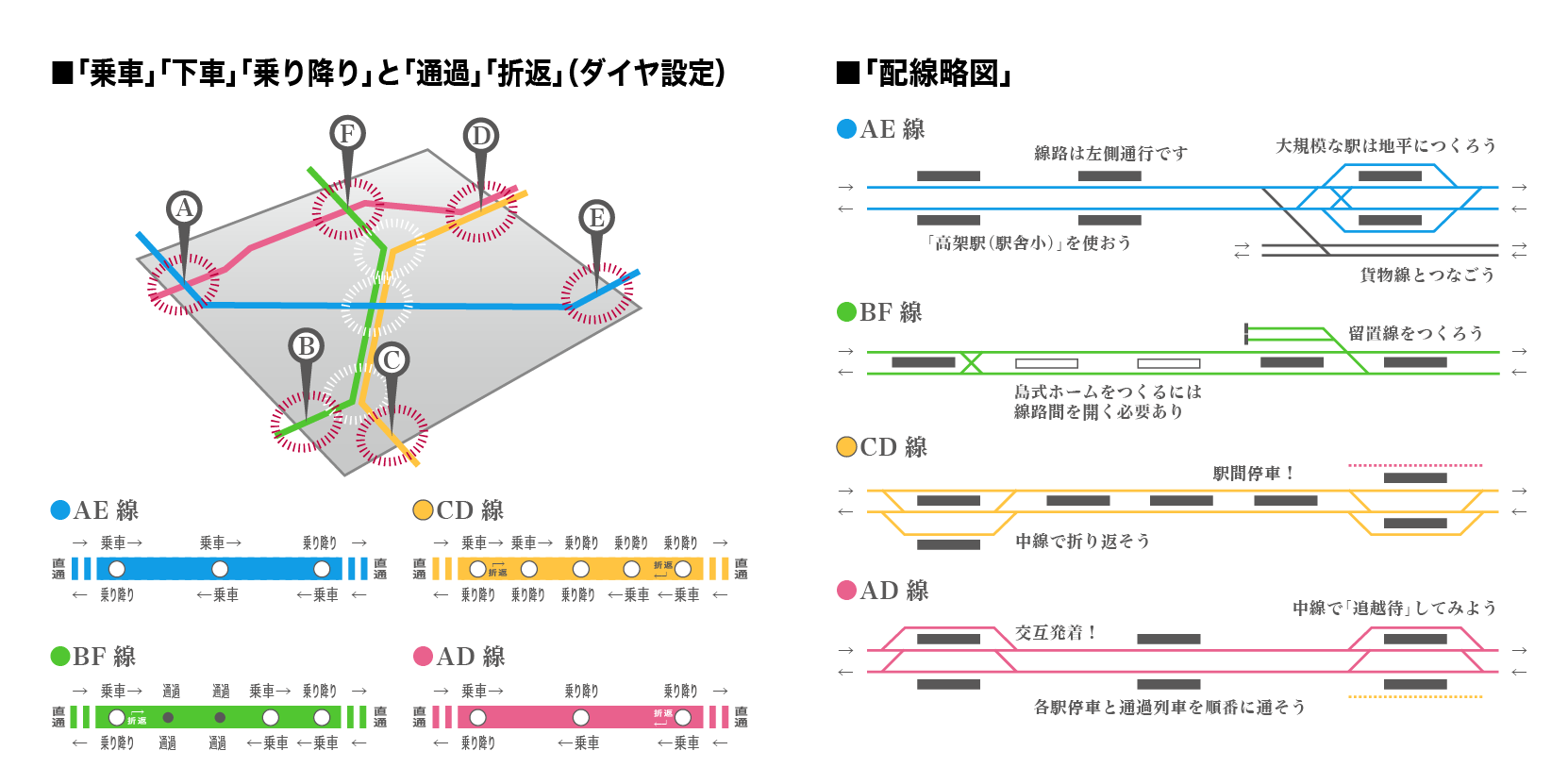

図の「AE線」は、両端で「隣町」に直通する、運行の基本形。「高速線路」を端から端まで引いて、好きなところに駅をつくればよい。ポイントは不要だ。図の「AD線」は、片側のみ「隣町」に行く運行にして、折返しをする駅を設けるパターン。乗客が多い都心部や国電(E電)の雰囲気を出せる。詳しくは「マップ外接続(隣町)の楽しみ」を読んでほしい。

どのような運行をするのか決めたら、運行に必要な品達施設を考えよう。

施設を考えるために、最初のうちは「配線略図」を描くとよいが、図に描いたことを簡潔な言葉で表わし、言葉だけで考えたり覚えたりできるようになろう。言葉では長くなることがらは「車窓モード」などの映像を繰り返し見て、映像を見なくても映像が思い浮かぶようにしておこう。施設などをよく暗記することを「十分な線路見学」と呼ぶ。逆にいえば、暗記しやすいように配慮してあるのが「よい施設」といえる。くれぐれも「配線略図」が複雑化・大規模化することを喜ぶなどの的外れな遊びはしないこと。

じぶんで「配線略図」を描きながら施設を考えるときは、実際の線路が東西南北のどちらを向いているかや、どこで曲がるかなどの線形は考えない。真横に一直線で描く。黒板やホワイトボードに「配線略図」を描き、列車番号を書いたシールを貼ったマグネットをチェスのように動かしながら運行管理やその訓練をすることを「ピタネット」と呼ぶ。昔の指令室のCTCや駅の操作盤にはマグネットがつく。

「配線略図」は路線ごとに描く。分岐する路線を1枚の図に無理にまとめない。他社線や貨物線については、詳しい配線までは描き込まない。「A列車で行こう9」をプレーしながらあなたが描く「配線略図」は、あなたのプレーに役立つことが第一だから、図の中に直接、いろいろなアイデアやメモなどを書きこんでよいというか、むしろ書いておかないとじぶんでも忘れてしまう。

「施設を考える」というとき、厳密には信号や速度制限までは含まないが、ゲームの中で最終的にはあわせて考えることになるので、「配線略図」を描きながら漠然とでも考えておくとよい。

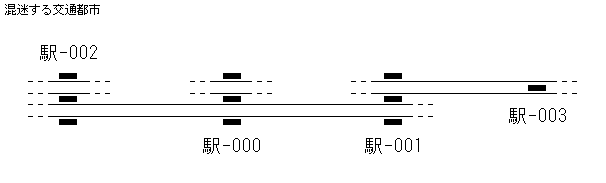

図の「BF線」と「CD線」は、一部の区間で並行し複々線区間を成すことにした。この場合、どちらかの線路は停車駅を少なくする。このマップでは、図の「F駅」「D駅」のほうを都心ということにしたので、どの路線も「上り」「下り」が明確だ。都心側の区間で列車の本数を多くしたいから、途中駅では都心に向かって折り返そう。

線路別複々線のメリットは、ホームに接しないので最高速度のまま通過できることである。複々線化の工事は高架化と同時に行なわれたものが多いので、線路の北側で日影になる隣接地を道路とし、これが騒音対策(線路と沿線建物の緩衝地帯)を兼ね、北側に急行線(快速線)を配置することとなる。急行線の目的は、遠方から都心まで1分でも早く到達することであるから、西船橋にも本八幡にも停まらないのは当然だ。ゲームでは列車タイプ「高速通勤型」「急行列車」「特急列車」を投入しよう。

ラッシュ時の上り線で、1面2線(島式)のホームの両側(「両面」ともいう)を上り電車で交互に使う交互発着という運行の方法がある。先行する電車がホームから出終えないうちに、続行の電車がホームに入ることができる。乗換駅や大きな学校などの最寄り駅など、降車する客と乗車する客がホーム上で錯綜するような駅で、停車時間を確保するために用いられる。さらに、ラッシュ時以外には優等列車の追越しにも使われ、1日を通して路線全体の速達性・定時性の確保に貢献する施設だ。

なお、『相互発着』とは、きっぷのルール(運送約款)に出てくる言葉であるが、『相互発着』の4文字だけで何かの用語であるということはない。また、着発線という用語は線路に視点を置いていうものである。字面や音が似ているというだけで混同してはいけない。話が伝わりさえすればいい(どう呼ぼうが勝手だ)という態度に陥ってはいけない。学校のテストではないので、用語や名称は暗記してはいけない。正確な表記や意味を必ず確認してから使うことを習慣づけよう。

(説明1・説明2)

(説明1・説明2)運行上の制約が非常に厳しい単線については紹介しない。安全性の向上の観点からも旧来の単線区間は解消されるべきであり、遊び半分で単線を愛でることは避けたいし、「A列車で行こう9」で(ゲームが有利になるということがまったくない)単線の路線の施設やダイヤを完成させたことをウルトラC難度の高い技を決めたかのように自慢することは勘違いも甚だしい。一方で、郊外の通勤路線をあと少しの区間だけ単線で延伸しようといった新しい試みもある。単線ながら重要な運行を担ったりラッシュ時には混雑が激しい路線もある。保安装置やいわゆる単線続行(単線区間での続行運転)について調べてみるとよいだろう。大がかりな工事のために一部の区間を一時的に単線化することもある。単線だからいけないということはまったくない。

旅客と貨物は、いろいろな面で大きく異なる。運行や施設を別々に分けたほうがよい場面と、共用して混ぜたほうがよい場面の両方がある。うまくバランスをとろう。

鉄道の黎明期には、客車と貨車を混結した列車を機関車がけん引した。鉄道の旅客と貨物それぞれの需要が急増していく中で、旅客列車と貨物列車は分かれていった。それでも、郵便車や荷物電車の併結などは残った。「A列車で行こう9」に郵便車や荷物電車は登場しないが、そのような運行がかつてあったことを感じさせるような施設(荷物を扱える長いホームや木造の小屋、旅客は少ないのに大きな駅舎など)にしたり、遊休化した側線を表現するといったことは可能だ。あくまでゲームの中では、わざと遊休化させておいてから、既存ストックの活用と称して速達性の向上や利用の円滑化に使っていくという楽しみかたもできる。

(国鉄・JRの)貨物線に類するものとして、(私設の)工場の専用線や(公設の)臨港線の類がある。「A列車で行こう9」では「資材工場」「コンテナ港」を使いながら表現してみよう。なお、鉄道の「車両工場」も工場には違いなく、工場と本線をつなぐ線路があるのは他の工場と同様である。

ゲームモードでは用地費用(地価)がネックとなり、思うように新しい線路を引けない場合が多い。限られた既設の線路で旅客列車と貨物列車をやりくりしないといけない場面もあるだろう。ある線路を旅客専用、貨物専用とするばかりでなく、うまく共用したり、渡り線を設けて、弾力的な運行をしてみよう。ニューゲーム(シナリオマップ)の開始時に配置されている『問題のある線路』が意外なかたちで役に立つ…かもしれない。

線路の分岐・合流部が複雑になりすぎないよう、あえて単線にするのも手だ。

[ 動画をすべて表示 ]

(このページの初版公開:2020年10月6日、「連絡設備費」の初出:2019年3月1日、『架空のJR線』の初出:2019年10月18日)

地名駅名えにもー! ARXの城バール(27372)を見たと伝えるとスムーズです All Rights Reserved. ©2018-2025, tht.