解説

A9V1の最初のマップである「大都市構想」は20編成まで、アップデートパッチで追加された「大都市構想EX」では100編成までの列車が使えるが、20編成でじゅうぶん遊べるようにできている。ゲームを進めながら乗客数を観察するうち、ホームの長さも6両でじゅうぶんで、無理に長くする必要はないとわかってくる。A9V2以降の「スケール1:1モード」のマップに慣れると「2:1モード」にはかなり違和感がある(人がゴミのようだレゴのデュプロのようだ)が、A9V1の発売当初はみながこれで遊んでいたのである。ワープロの4倍角マップに対して列車が巨大で、ちょっと走らせただけであっという間に着いてしまう。欲張って細かいもの(安全側線やデルタ線や立体交差など)をあれこれ造ろうとするよりは、基本的なゲームシステムを完全に理解したと言えるようになるのを目指すのがよいだろう。なお、スケールが異なると列車の収支も異なるようで、このサイトのほかのページでの説明が必ずしもそのままあてはまるとは限らないことに留意してほしい。

- ひろゆき「なぜ「頭が悪い人」は因果関係を間違えるのか」(2020年3月4日):

長財布を持てば金持ちになれる

毎日カレーを食べればイチローになれる

匿名掲示板をなくせば犯罪が減る - 西内啓「“思い込み”の政策が「ゆとり世代」のような不平等をつくり出す」(2015年2月19日):

「本を読めば学力が高くなる」というエビデンス/もし因果関係が逆で、「学力が高い子が本を読んでいる(学力→読書)」のだとすると、図書代への公的助成政策は子どもの学力を上げるのではなく、むしろ学力格差を助長する政策と化してしまいます。

※本作の「通勤型」は「旧型車両」で「安い」、「高速通勤型」は「新型車両」で「高い」というざっくりした対応関係があるが、「大都市構想」で初期配置の「通勤型」は「新型車両」で「高い」、いくら走らせても「高速通勤型」のような収入にはならない上に運行費用も維持費も資産税も高くつくという『ひっかけ問題』になっている。実車が東京の『いわゆるドル箱路線』で走っているからといって、この車両を走らせさえすれば『いわゆるドル箱路線』になるなどと思いこんではいけない。

※漢は池袋で中華A9V5で「大都市構想EX」を開いて確認した限りでは、「通勤型」と「高速通勤型」を比べると、2kmまでは「通勤型」、2km以上は「高速通勤型」のほうが稼げるようである。なお、211系はロングシートの通勤『形』電車である。トミックスでは「近郊電車」と称しているが本作では「通勤型」である。本作の列車タイプにおける「通勤型」「高速通勤型」「特急列車」は、国鉄・JRの車両でいう「通勤形電車」「近郊形電車」「特急形電車」とは言わんとするところが異なるので注意が必要。動画の中で言及するときは必ず字幕で「型」なのか「形」なのかを明示してほしい。

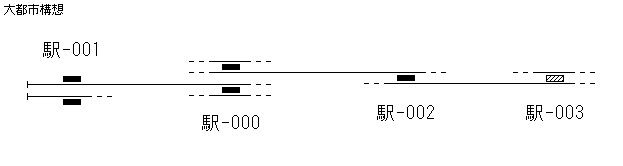

公式ガイドブックでは「複線化」としか書かれていないが、線路容量を増やす方法は段階的にいろいろある。単線区間に2本の列車を走らせたければ行き違い施設を造ればよい(部分複線化)。1つの駅に着目して、その駅を発着する列車を増やしたいのであれば、別線の新線も有効だ。なにがなんでも全区間で完全複線化(腹付け線増)するだけが「複線化」ではないのだ。逆に、完全に複線化した区間では3本以上の列車を走らせないと線路が遊んでしまう。現実の鉄道でも、線路には列車が走り続けていないとレールが錆びて信号が動作しなくなったり亀や落ち葉が挟まってポイント(分岐器)が転換しなくなったり除雪が追いつかなくなったりしてしまう。むやみに線路を増やすことばかり考えるのでなく、いまある線路で列車を増発してフリークェンシーを確保することに注意を向けたい。駅-001は2番線まであるので、見通しの良い直線単線のまま続行運転で特急列車を乗り入れることに挑戦してみるのもよいだろう。

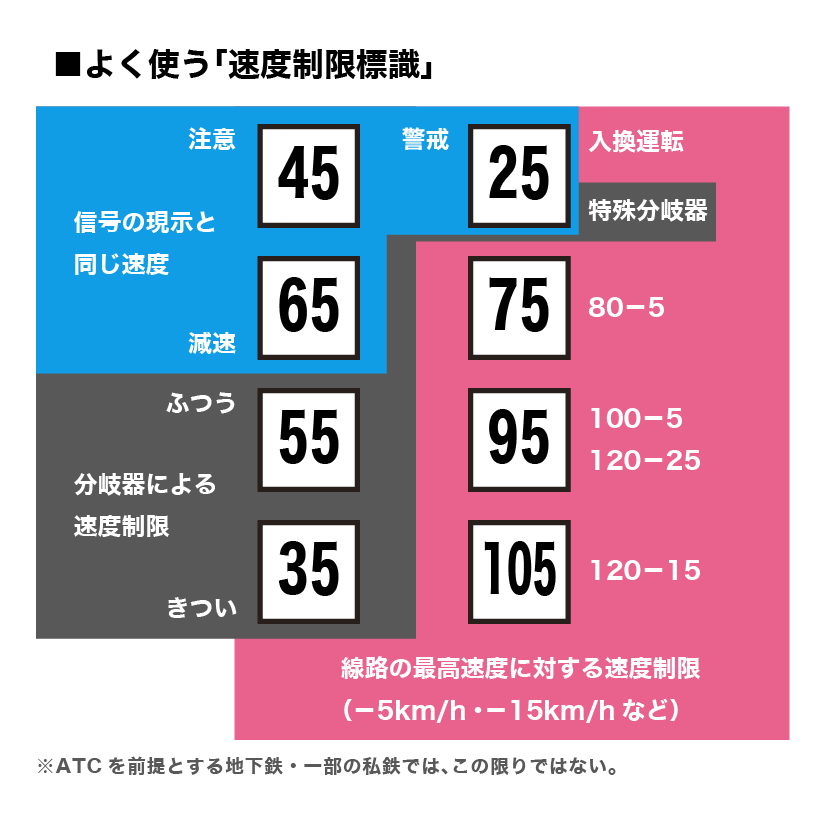

A9V5やPS4版「A列車で行こうExp.」で「大都市構想EX」をプレーするなら「速度制限標識」や「連結」を楽しもう。行き違い施設には25km/hで進入させよう。別線の新線に走らせる特急列車の速度は、駅への進入時は45km/h、急曲線では75km/hに制限しよう。100km/h以上の高速で運転するのは線路沿いに建物がないエリアだけにしよう。隣町と往復させる列車は短い編成を「連結」しよう。駅-000は4番線まであるが、駅の前後の配線を工夫していろいろな路線に進出できるようにするとリアルだ。

発売当初の「大都市構想」のマップではかなり無理があったが、列車を100編成まで使えて「時間拡張60倍」でもある「大都市構想EX」では、車両基地(車庫・留置線)を造ってみようという余裕が出てくる。既に地価が高いエリアは除外し、コンテナ港に接する駅-003を車両基地にする、行き止まりの駅-001の手前に留置線を造る、駅-000と駅-001の中間地点の行き違い施設を信号場から始めて車両基地にしていくなど、楽しみ方は無数にある。ただし、なにぶん「スケール2:1モード」で線路も車庫も大柄で見栄えはよくない。むやみに本物のように立派な(大きな)車両基地をいきなり出現させようとするよりは、車庫(検修庫)の使い方や入出庫線の配線を理解して慣れることだけを目指すとよいだろう。この場合も「速度制限標識」を使って25km/h以下にする。こうしたことをのんびりと楽しんでいると列車の運行費用や維持費をかなり支出することになるので、まずは列車でしっかり稼いでからにしよう。鉄道施設には資産税の優遇がある。鉄道施設以外は思い切って手放そう。コンテナ港を無理に使うことはない。

初期配置の駅の種類を詳しく見てみよう。駅-001は上りホームに平屋の駅舎が接し、こ線橋で渡ったところに下りホームがある2面2線の構造で、単線区間によくある駅だ。駅の構造だけを見て想像するなら、開業当初はきっと単式ホーム(1番線だけ)だったに違いない。需要が増えたので行き違い施設を新設し、構内踏切は許可されずこ線橋が造られたのだろう。時代が移って需要が減ると行き違い施設がお荷物になり、2番線は廃止されるかもしれない。ただ、「大都市構想」のマップでは駅-001の奥に3棟の「マンション2」が建ち、線路を延ばすことができなくなっている。本作では住宅を減らすと人口が大きく減ってしまうため、この場所の「マンション2」も撤去はできないと考えるべきだ。公式ガイドブックでは高架駅に建て替えて線路を延ばせとしている。プレーヤーとしては、駅-001を建て替えるのか建て替えないのかも自分で決めたい。建て替えない場合、2番線も使う(そのまま使う)、1番線だけにする(ホームを減らす・こ線橋をなくす)、2番線をなくした跡地に留置線を造るといった選択肢がある。なお、本作の「地上駅(駅舎小)」に付随するこ線橋はトミックスのこ線橋そっくりさんプレハブのような工法で壁と屋根があり、天気が変わりやすい山奥や雪国の駅か、私鉄の駅といった趣きがある。晴れた日が多く温暖な千葉県内の駅では屋根のない歩道橋のようなこ線橋が見られる。駅-001を建て替える場合も、「高架駅」にして自由な線形で線路を延ばすだけでなく、行き止まりの駅という情景をさらに高めるということも考えられる。本作の「始発駅(駅舎小)」をホーム1面で長さも短く造ると私鉄の郊外の終点にありそうな駅となる。夜間に列車を留めておくのにも行き止まりの駅は有効だ。そのまま朝の始発電車にできるので初電の時刻をより早く、終電の時刻をより遅くすることができる。A9V5やPS4版「A列車で行こうExp.」でプレーする場合は「連結」を使い、例えば4両編成と2両編成をつなげた列車をホームの長さが5両分の駅に無理やり停めることができ、高度経済成長期に無理やり長編成化した私鉄の雰囲気が楽しめる。

駅-003は「操車場(駅舎あり)」で、コンテナ港に接して「駅舎」(操車場の作業や事務を行なう建屋や機械)があり、線路が2線(2番線)ある。同じ種類の駅をメニューから選んで「重ねて設置」すれば、線路を7線(7番線)まで増やせる。本作の「操車場」は安く造れて安く維持できるので、最初から最大の規模で造って大丈夫だろう。むしろ操車場は常に線路が余っていなければならない。駅-003を貨物駅ではなく車両基地として見るなら、特定の番線で特定の作業を行なう(手作業での洗浄や屋根上の点検、車内清掃や中吊り広告の差し替えなど)といった光景が浮かぶ。A9V5やPS4版「A列車で行こうExp.」でのプレーなら「水しぶき」がリアルな「車両洗浄装置」も使いたい。車両基地での整備を終えて出庫を待つ列車は出口(本線)に近いほうに停める。車両基地は奥深く長細く造りたい。公式ガイドブックでは、駅-003は貨物駅しかも本線(旅客列車の営業線)上にあるということにされている。貨物駅として使う場合、線路を3線(3番線)または5線(5番線)に増やし、これとは別に本線の線路を通したい。貨物駅には本線から分岐した線路で出入りする配線にしよう。貨物列車の維持費や資産税が多くかかることにはなるが、貨物駅には常に貨物列車が数本は停まっている情景を再現したい。荷役(コンテナの積み降ろし)という作業は時間がかかるものなのだ。なお、コンテナ以外の貨車(タンク車や有蓋車など)を多く扱う貨物駅では貨車の入換のためさらに広大な操車場を必要とする。その場合は立地条件が厳しくなり、「大都市構想」の駅-003の場所でそのような貨物駅を造るのは非現実的だ。この場所ではコンテナだけを扱うコンパクトな貨物駅にするのがベストだろう。

駅-000は「高架駅(駅舎大)」で、見た目では向きがわからないが南側から1番線で4番線まである。本作ではホームの幅(広さ)は2種類あり、駅舎の大小と対応している。広いホームで長さが6両分以上あるときホーム上に売店ができる。「大都市構想」でのホームの長さは6両分だが、これがホーム上に売店ができる最短の長さだ。国鉄・JRでホーム上に売店があるのは、特急停車駅や国電区間の駅、運転上の主要駅である。こうした駅ではビジネスマンのマストアイテムであるシェーバー(かみそり)や腕時計、ワープロやパソコンの広告(電照看板)が見られたものである。買い忘れた土産物を大急ぎで買える百貨店や銘品街の類(「銘品」を大量に置くキヨスク)、そして乗務員の交代がある駅には立ち食いそばがある。立ち食いそばは乗客のためにあるのではないのだ。「大都市構想」の駅-000は、単にマップの真ん中にあるからとか超高層ビルに囲まれて高架だからというのでなく、ホーム上に売店があるからこそ中心駅と呼べるのである。北の湖の東側を4径間のトラス橋で突っ切って北の隣町へ向かうおしのび「グリーンレイク」の特急列車を駅-000の4番線から発車させようと強く思わせられる。本作では詳細なダイヤ設定が可能だが、それはマニアを満足させるためでなくゲーム上、必要があるから取り組むのだというのが第一である。「時間拡張450倍」の「大都市構想」では「折返」を設定するくらいだが、「時間拡張60倍」の「大都市構想EX」では「発車時間」を設定しようという気が起きてくる。駅-000からは多数の列車を発車させたいが、発車が同時になると乗客が分散してしまう。収支がシビアな特急列車をなるべく満員で発車させたい。このため特急列車の発車直前にほかの列車が発車しないようにする。4番線からの特急列車を毎時0分に発車、駅-002へ向かう「高速通勤型」を毎時10分・30分・50分に発車、そのほかの列車は毎時20分・40分に発車させるといったことを考えるとよい。「時間拡張60倍」で考えられるのは、このくらいの大ざっぱなところまでだろう。大ざっぱとはいえ、これをするのとしないのとではゲームの結果に大差がつく。ゲーム内でのダイヤ設定の意味をよく考えて取り組もう。なお、このように「発車時間」を設定するとよいのは駅-000だけで、ほかの駅では適当な「停車時間」(10分停車など)で適当に発車すればじゅうぶんである。

駅-002は「地上駅(駅舎中)」で、こ線橋がありながらホームが1面(2番線まで)しかない。同じ種類の駅を「重ねて設置」で4番線まで(ホーム2面)に増やそう。ちょうどそのために必要な幅の空き地が用意されている。用意されているものは素直に使おう。同じ場所で建て替える場合は、7番線まである「高架駅(駅舎小)」が建設でき、さらに1線分の通過線か留置線を設置できるだけの用地幅がある。しかし、駅の周辺は「デパート」や「歓楽街ビル」で地価が既に上がっており用地費用がかさむ。大規模な改築をしようものなら資金がかなり削られてしまう。駅はそのままで2番線の脇の空き地に複線の線路を増やし、この区間を複々線化するほうが現実味(ゲーム上の使い勝手など)があるだろう。本作ならではの事情として、線路敷設は地平よりも高架のほうが安上がりの場合がある。線路敷設にかかる用地費用を節約するには、追加で通す線路を高架で建設すればよい。同じ駅の3番線と4番線にするなら駅と同じ高さの線路にしないといけないが、ホームを造らない線路は高さが違ってもよいのだ。なお、駅-002のホームは狭く、ホーム上には赤い自動販売機があるのみである。駅-002で1番線と2番線が同時発車になると乗客は1番線の列車に乗れるだけ乗り、乗り切れなかった乗客が2番線の列車に乗る。満員にしたい列車(上り列車など)は1番線から、そうでない列車(下り列車など)は2番線から発車させるとよい。ただし、発車時刻が少しでもずれていれば、先に発車する列車が満員になり、続けて発車する列車の乗客は少なくなる。乗客数を完全にコントロールするには駅-002でも「発車時間」を定めて、厳密に同時発車となるようにする必要がある。

駅-002の前後を複々線化するとしても、駅-000までの全区間を複々線化してしまうと風景が単調になる。駅-000の4番線から北へ向かう路線も複線にしたい。配線を工夫して、駅-002と駅-000の中間地点から湖に架けたトラス橋の南側までの未利用地を広く使ってデルタ線を構築してみるのはどうだろう。「スケール2:1モード」では線路の高さが大げさにはなってしまうが、常磐線と武蔵野線や新金線、三河島から田端へ抜ける線路などのイメージだ。並走していた貨物列車や特急列車が気が付くと見えなくなったかと思えば再び思いもよらないところからひょっこり現われて驚かされる感じ、しいていえば並走していたのは貨物列車だったのに気が付いたら特急列車が並走していたといった感じにしたい。ゲームには新鮮な驚きが必要だ。公式ガイドブックでも駅-002から立体交差で分岐して北西へ向かう貨物線の建設が提案されているが、非常にもっともである。また、ホームの幅が広い駅-000は、線路だけなら6線分にあたる幅の用地を占めている。駅-000の東側には、複々線(4線)の線路に加え、さらに引き上げ線や立体交差を造ることも可能なのだ。本作に初めて触れる人は超高層ビルに目を奪われるのではないかと思うが、初期配置の鉄道の施設を細部まで観察すると、まさに「大都市構想」と呼ぶに相応しい用意がきちんとあるのがよくわかる。

Powered by スーパーカタクリコR・ベクトル円海山・点・望・山

Powered by スーパーカタクリコR・ベクトル円海山・点・望・山

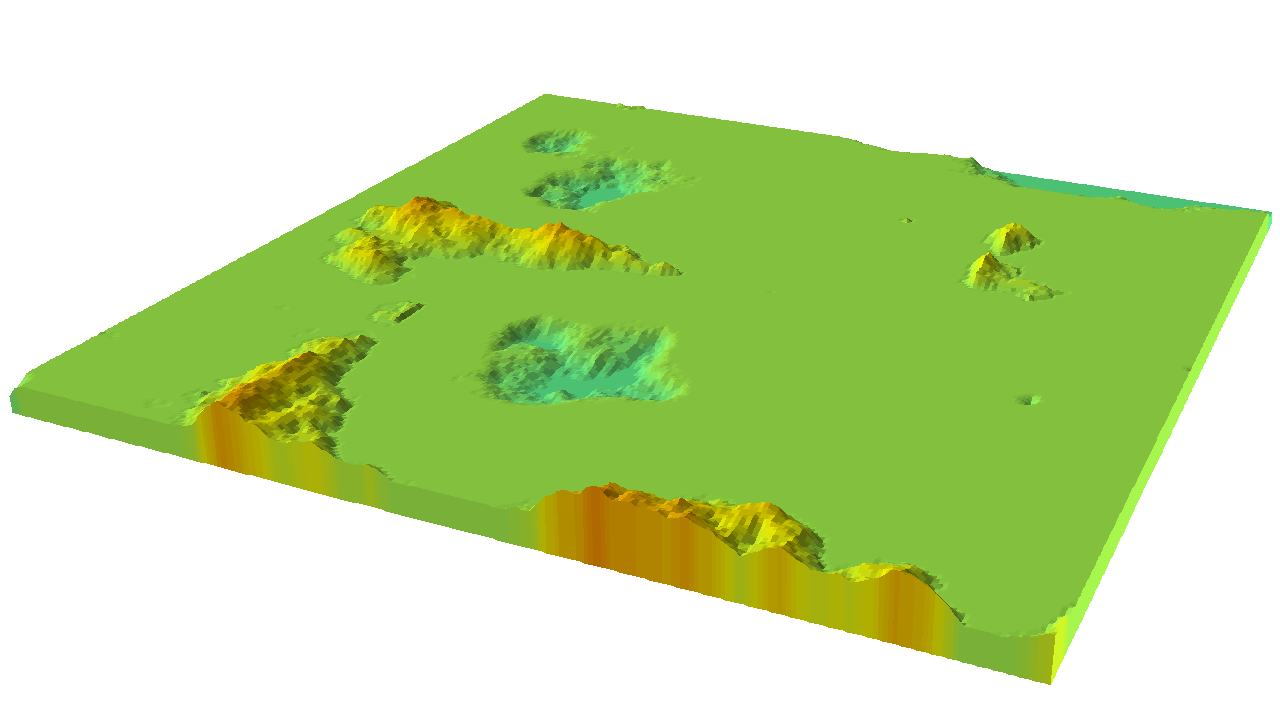

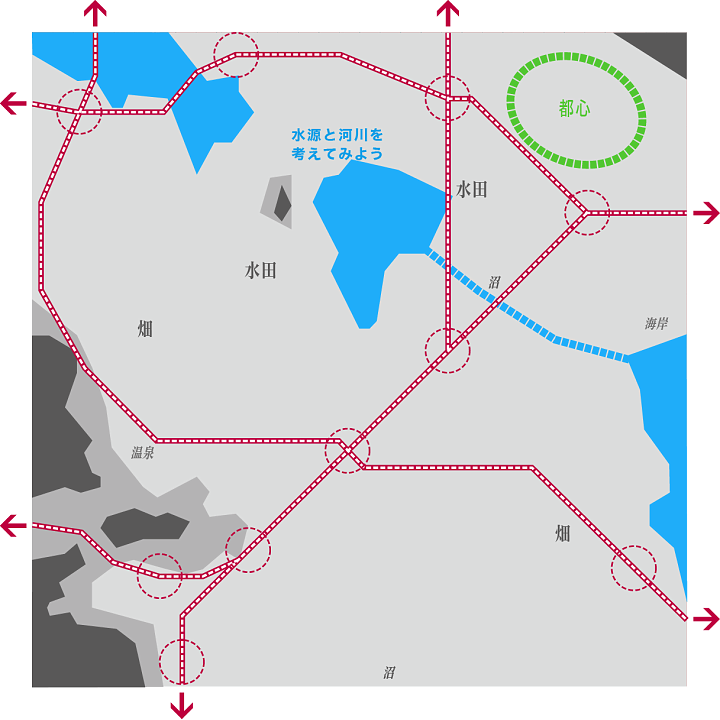

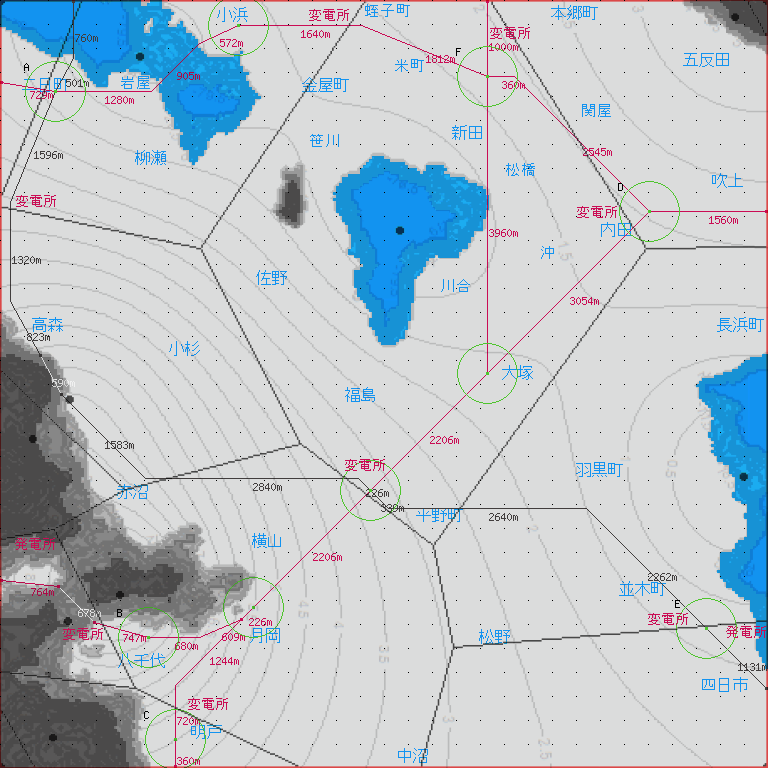

(初期配置)

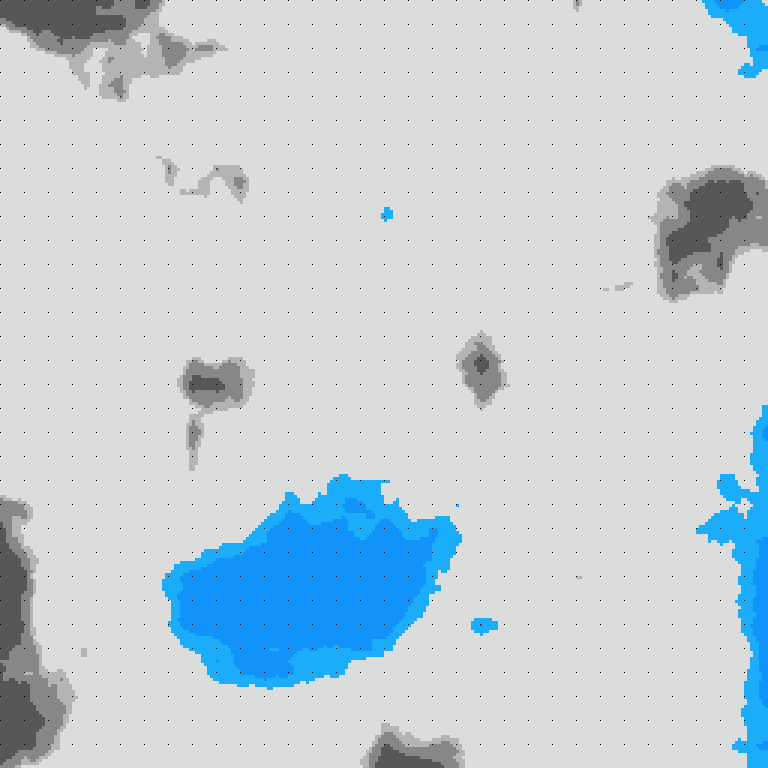

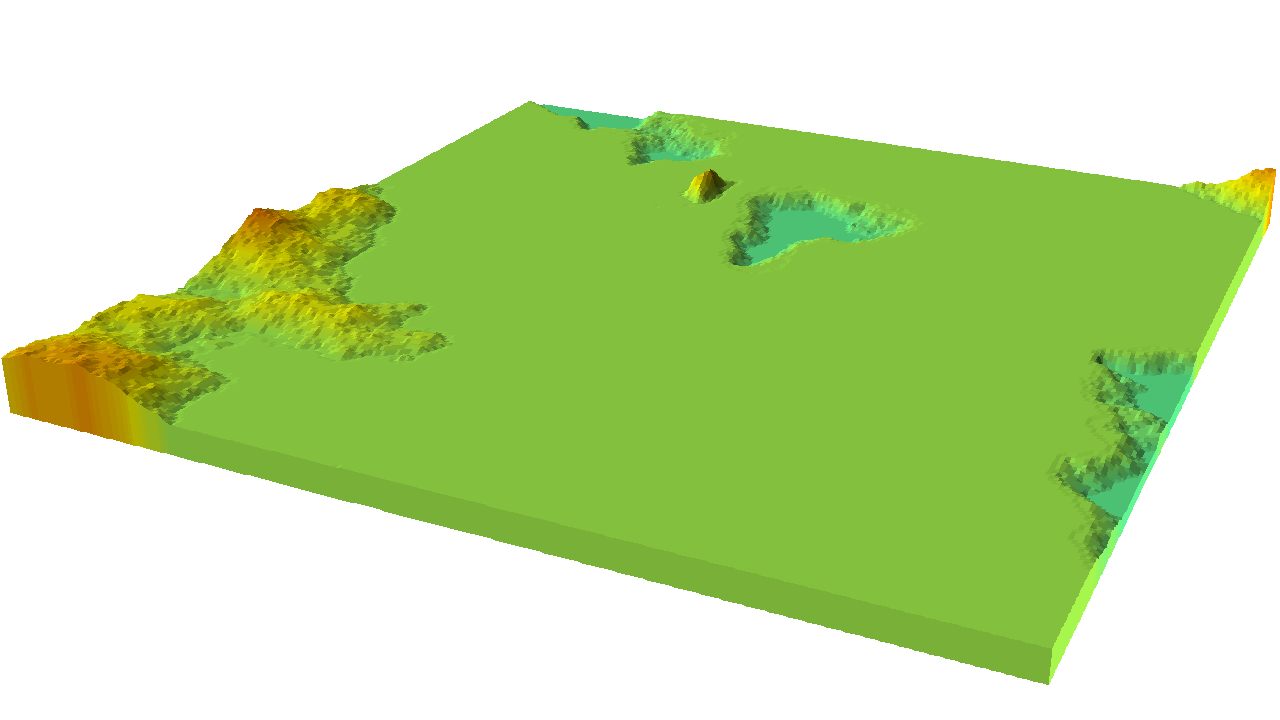

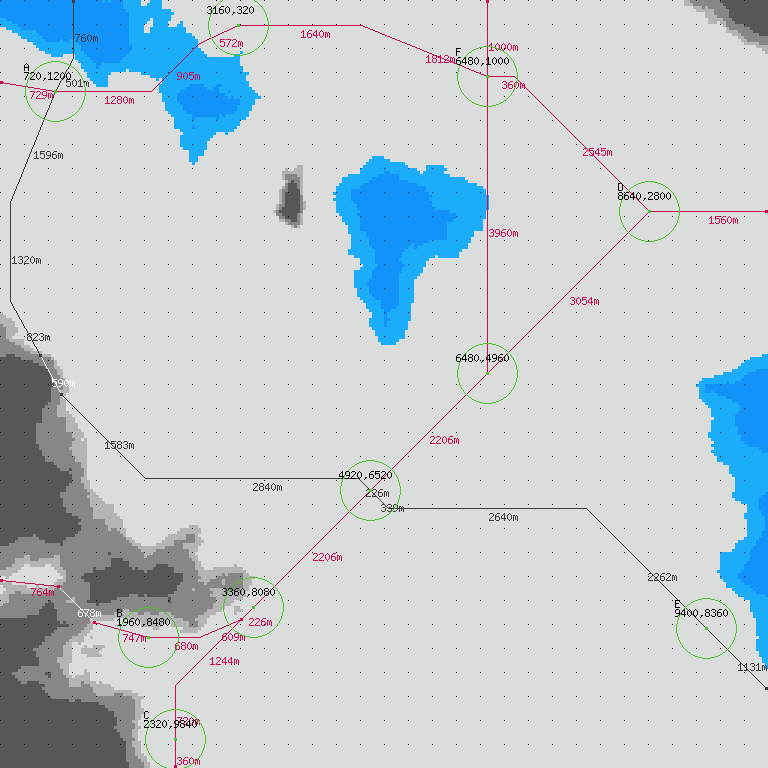

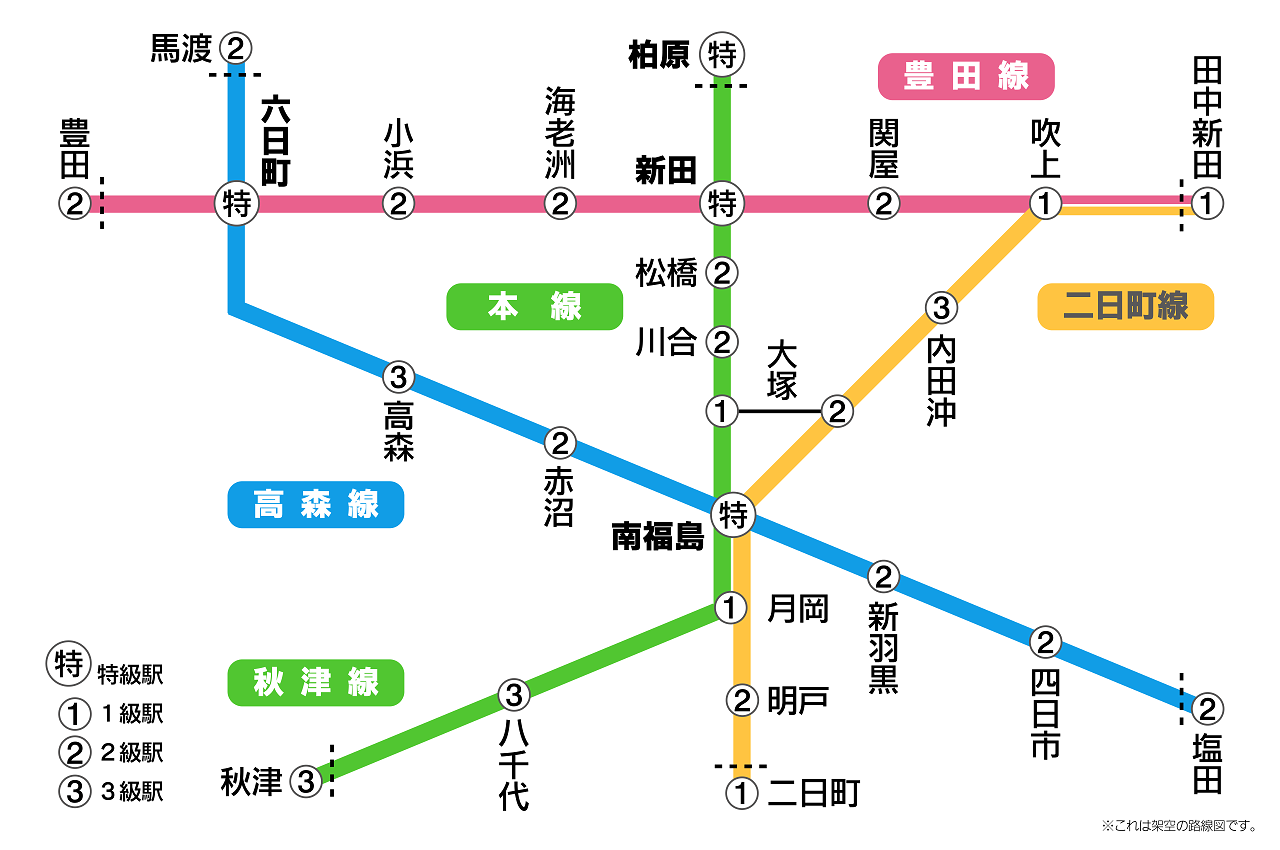

(初期配置) (地形に基づき白紙から検討)

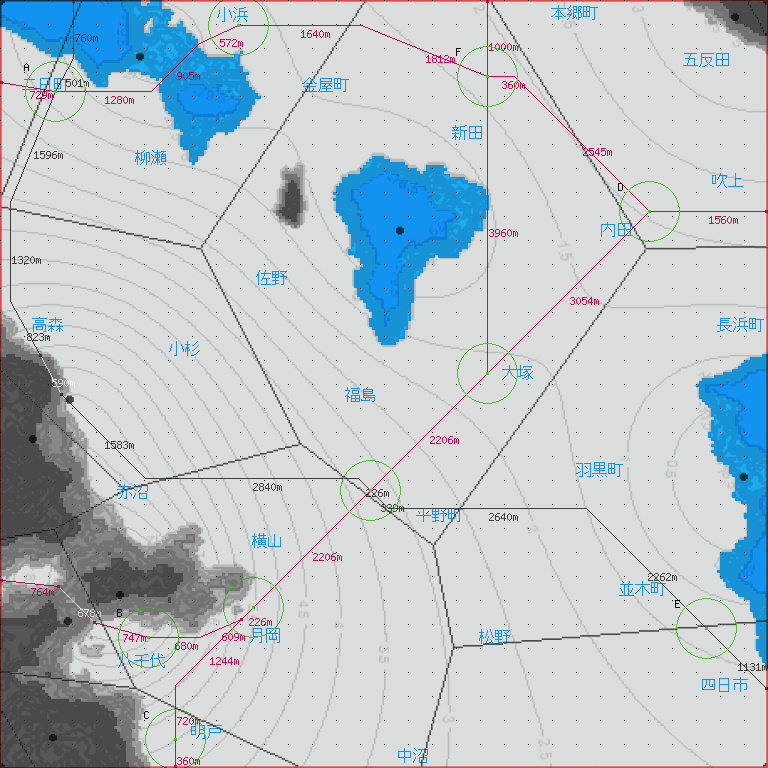

(地形に基づき白紙から検討)

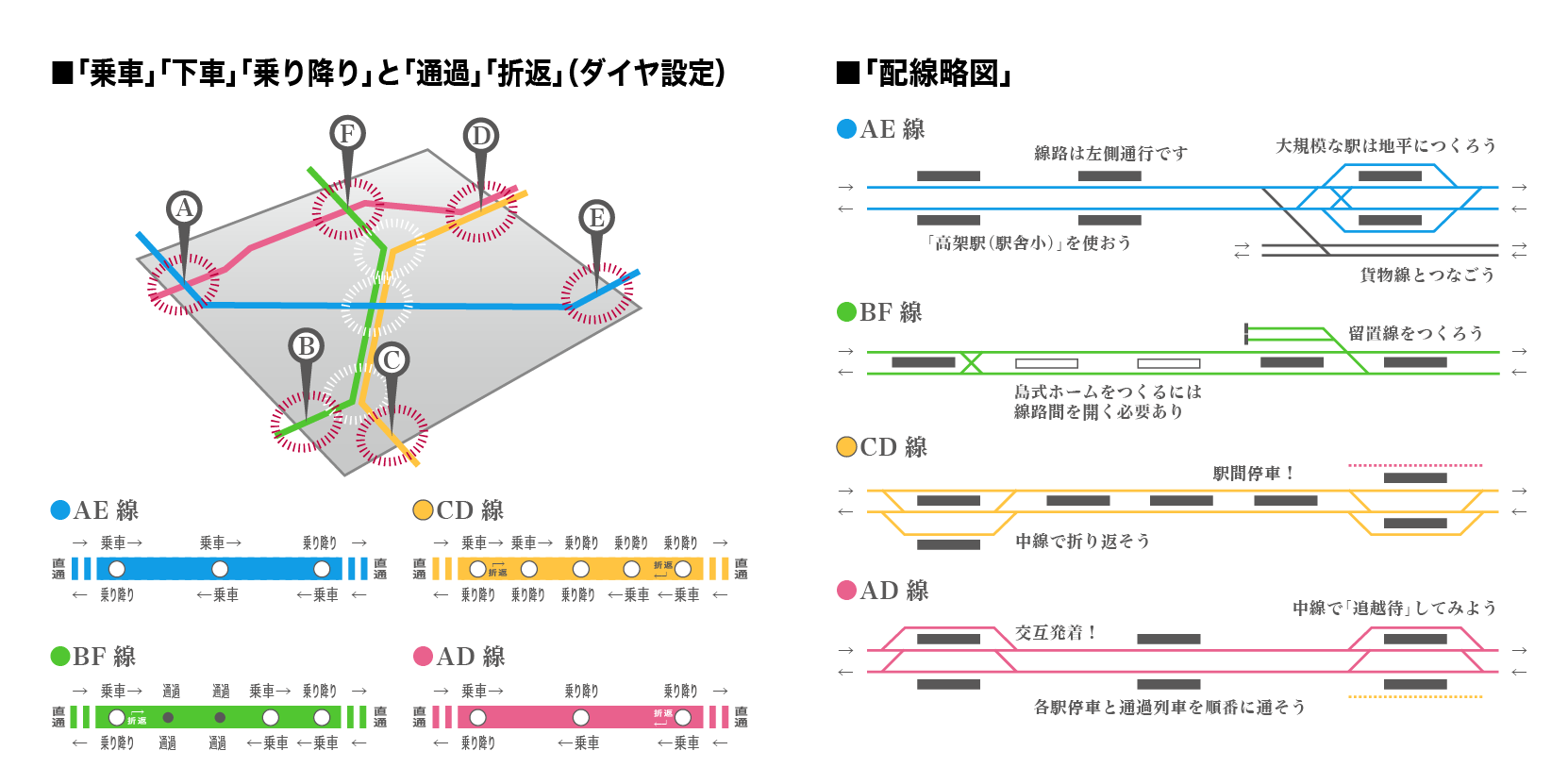

(説明)

(説明)

(説明)

(説明) (説明)

(説明) (説明)

(説明)