詳しくはこちらをご覧ください

- 列車と路線(ルート):速度より距離を先に考えよ・広域(都市間)の輸送を先に考えよ・環状線の考え方・複々線の考え方・地下鉄の考え方

[ ダイヤグラム総合(仮称) > ダイヤ設定 7つの小枝(コツ) ]

乗客満載で黒字! 七味唐辛子は組合せ数学! ダイヤ作成はゲームシステムの徹底理解から。【エキスパート御用達】(最終更新:2025年7月19日)

たったこれだけの「ダイヤ設定 7つの小枝(コツ)」を、あなたが理解できないはずはありませんし、暗記できないはずもありません。中高生のゲーマーかアルバイトの大学生が適当に書いただけのウィキをうのみにすることがあってはなりません。マニュアルを読んでゲームシステムを理解することは他人任せにはできない、誰もが自分でやるべきことです。何かを「理解する」とは、そもそもそういうことではありませんか。「ダイヤ設定 7つの小枝(コツ)」が「7つ」なのも、無理に単純化せず、複雑なものを複雑なまま「理解する」ためです。「ダイヤ設定 7つの小枝(コツ)」は暗記してしまうでしょうが、実際に「ダイヤ設定 7つの小枝(コツ)」を使う場面では「7つ」どころではない「コツ」を思い出したり調べたりしながら使っていくことになるのです。

プラットフォームもバージョンも示さず「A列車」とだけ呼ぶ人がいますが、そのように「A列車」とだけ呼んだとき、Windowsを使ってきた多くの人は「A列車で行こう4」以来の「ナンバリングタイトル」を思い浮かべます。「ナンバリングタイトル」にはPC版もあればゲーム機版もあります。「A列車で行こう5」と「A列車で行こう6」はソニーのゲーム機で発売された「ナンバリングタイトル」です。時々「A列車5」という検索がありますが、こんな表記では「A列車で行こう5」なのか「A9V5」なのか判別がつきません。いまはなきツイッターでは「A列車9」という表記が散見されていましたが、これは非常に気持ち悪いものでした。製品名は自分の物ではなくメーカーの物です。他人の物の名前を自分の物のように自分勝手に略してはいけません。なお、それゆえ仕事として請け負ってゲームソフトを紹介するときにはむやみに他社の製品名や会社名を使えないので、客の目から見れば不自然なほど単一の製品のことしか言わない(例えばSwitch版「A列車で行こう はじまる観光計画」であれば、世界に「A列車で行こう はじまる観光計画」しか存在しないかのような言い方で「A列車で行こう9」には絶対に言及しない)記事や動画が作成されることになり、その記事や動画が天然客による自然発生的なものなのか養殖メーカー側の仕込みによるものなのかは比較的容易に見分けられます。第三者として他社類似製品でも歴史的作品でも超大手の人気作でもなんでも自由に言及する自由のもとで行なわれる情報発信がないと、客がプラットフォームやバージョンをまたがって一般的な理解をしたり応用したりしていくことは促されません。客が「理解」などしてしまったら製品を買ってもらえなくなるとでも心配しているのでしょうか、客に開示する情報をコントロールすることで客をコントロールするのはメーカーの仕事ではありますが、度が過ぎるのはいけません。

繰り返しにはなりますが、現実の鉄道のダイヤの考え方にPCとPS4とSwitchと3DSといった違いがあるわけではありません。スーパーファミコンの「A列車で行こう3」、PSPのアーカイブの「A列車で行こう5」、3DS版、それにSwitch版しか知らない人が得意気にゲーム「A列車」を語るのはアンフェアです。Windows機を「母艦」と呼ぶエンジニアは多いでしょう。母なるアー…Windows版の「A列車で行こう9」にはゲーム「A列車」の「すべて」があります。「ダイヤ設定 7つの小枝(コツ)」は「A列車で行こう9」(PS4「A列車で行こうExp.」)のゲームシステムに即しての説明になっていますが、「ダイヤ設定 7つの小枝(コツ)」を通して現実の鉄道のダイヤの考え方に親しめば、Switch版だろうが3DS版だろうが「A列車」をより深く楽しめるに違いありません。プラットフォームやバージョンが違うというだけで「この情報は自分には関係ない(時間を損した!)」などと腹を立てるのでは大損です。Switchというハードウェアでも他社の電車ゲームでは線路のカントで画面が傾きます。完全に同じゲームをSwitchとPCとPS4で同時発売するメーカーがいくつもあります。Switchだからできないということはありません。Switch版を「ナンバリングタイトル」とは趣向が違うものにしないといけない理由はどこにもありません。2010年2月の発売当初の「A列車で行こう9」は「スケール2:1モード」の「40編成まで」でしたが、これで確かに遊べていました。これをそのままSwitchに移植しようという話にならないのでは話になりません。Switchに移植するために徹底した軽量化を図ればWindows版も軽くなって客が喜びます。このこと自体はPS4への移植という形で達成されましたが、Switch版「A列車で行こう はじまる観光計画」は開発リソースと宣伝コストの無駄遣いに過ぎます。西武新宿線の沿線には「怒るな働け」を掲げる大学があることはあまりにも有名です。

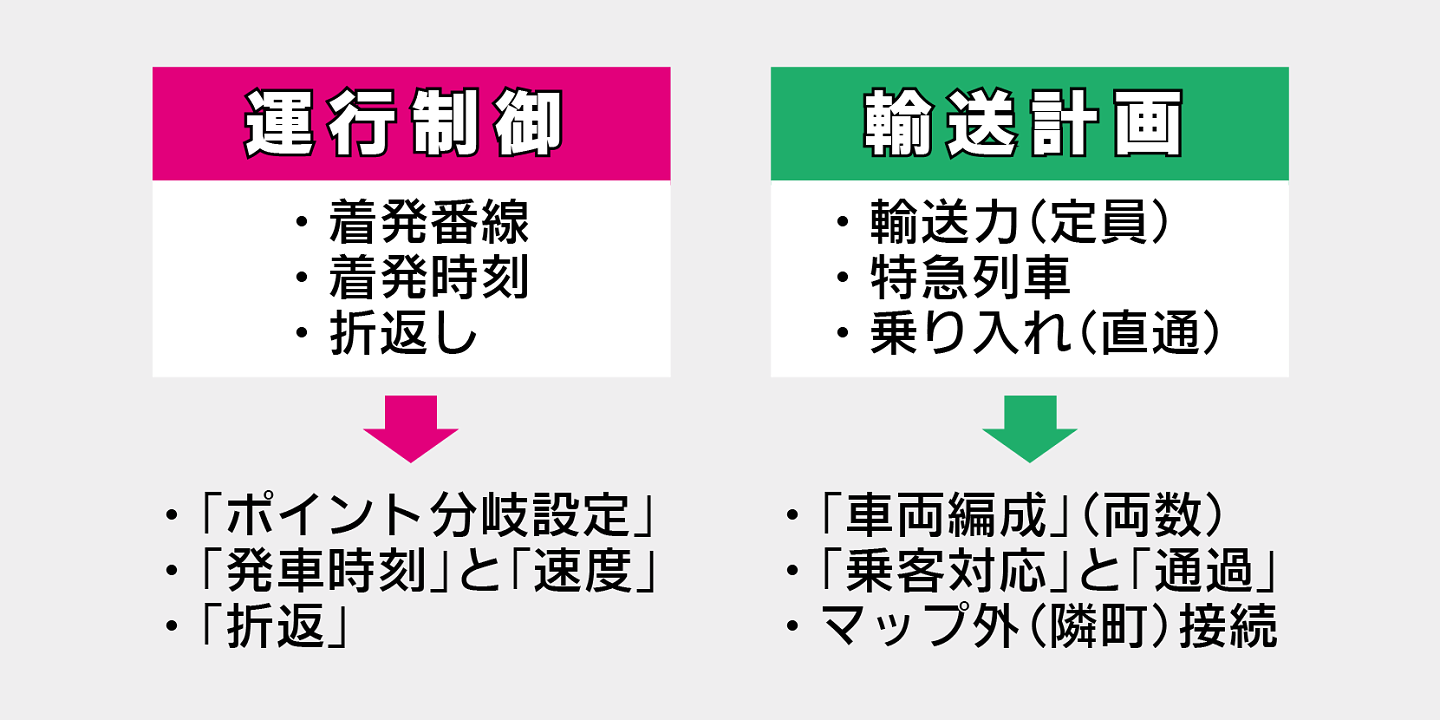

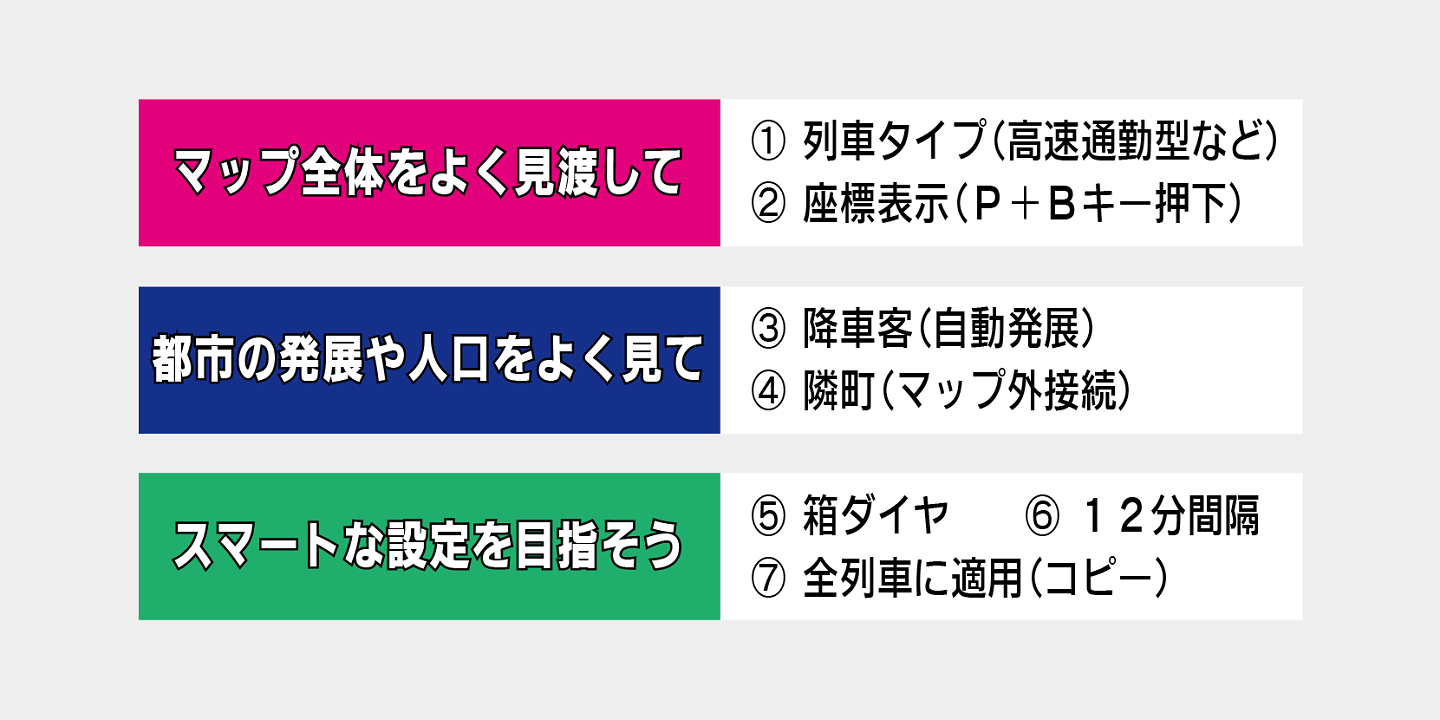

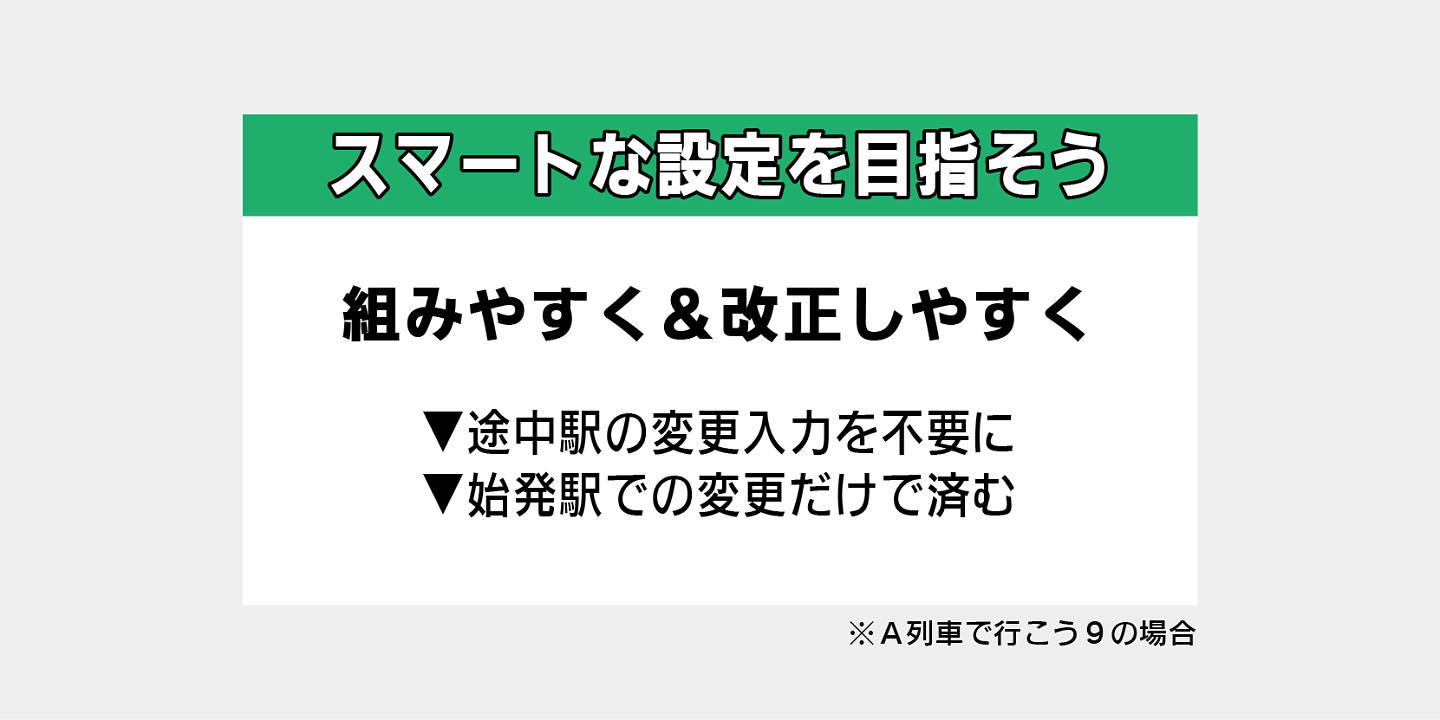

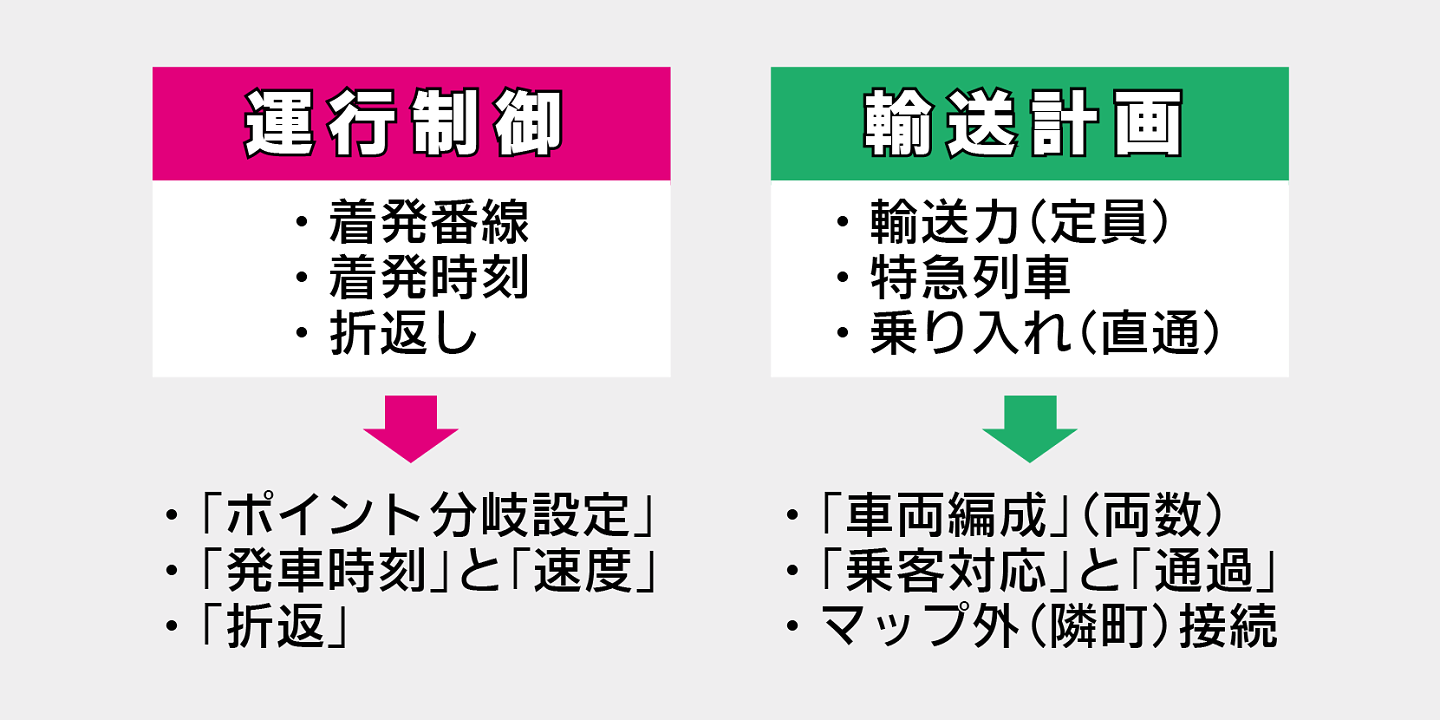

| マップ全体をよく見渡して | 都市の発展や人口をよく見て | スマートな設定を目指そう |

|---|---|---|

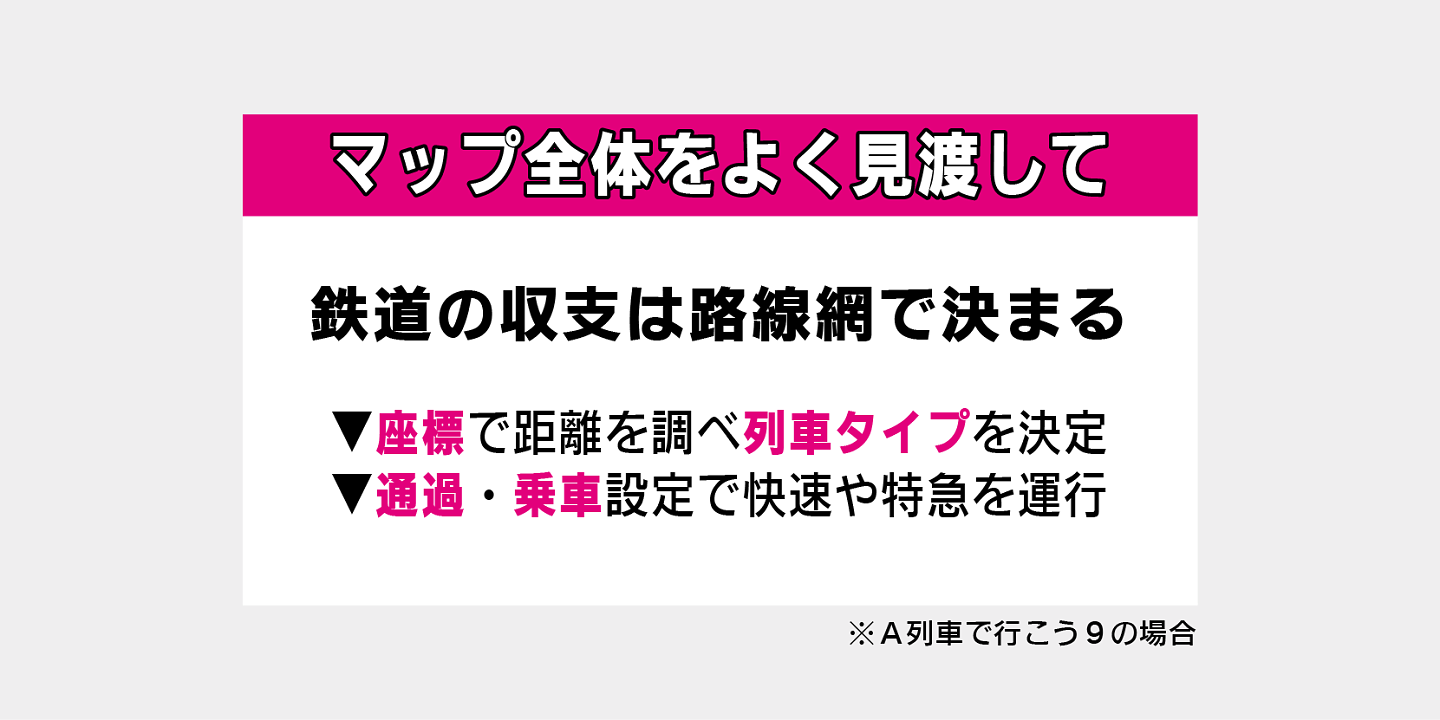

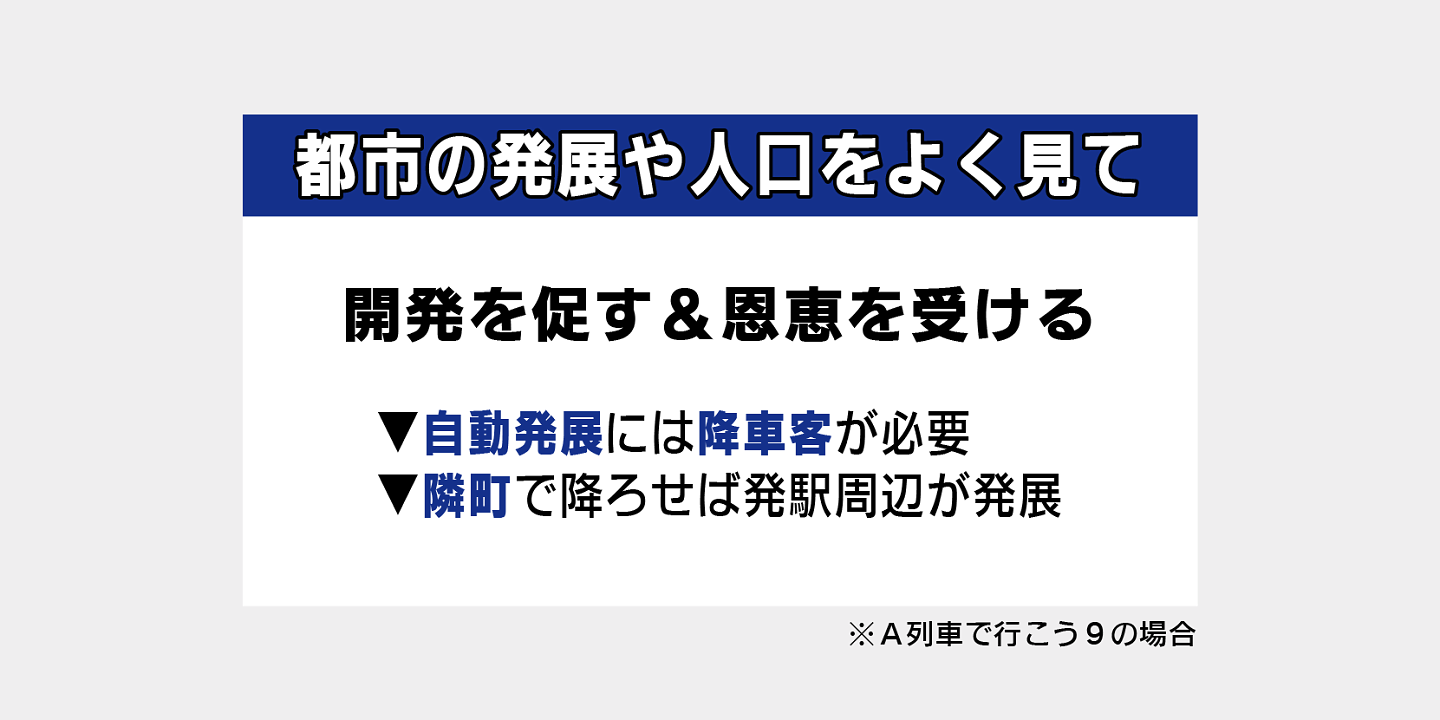

| 鉄道の収支は路線網で決まる | 開発を促す&恩恵を受ける | 組みやすく&改正しやすく |

| ▼座標で距離を調べ列車タイプを決定 ▼通過・乗車設定で快速や特急を運行 |

▼自動発展には降車客が必要 ▼隣町で降ろせば発駅周辺が発展 |

▼途中駅の変更入力を不要に ▼始発駅での変更だけで済む |

| ダイヤウィザードは無用の長物 | 連結はロマン | 12分間隔こそトゥエルヴ |

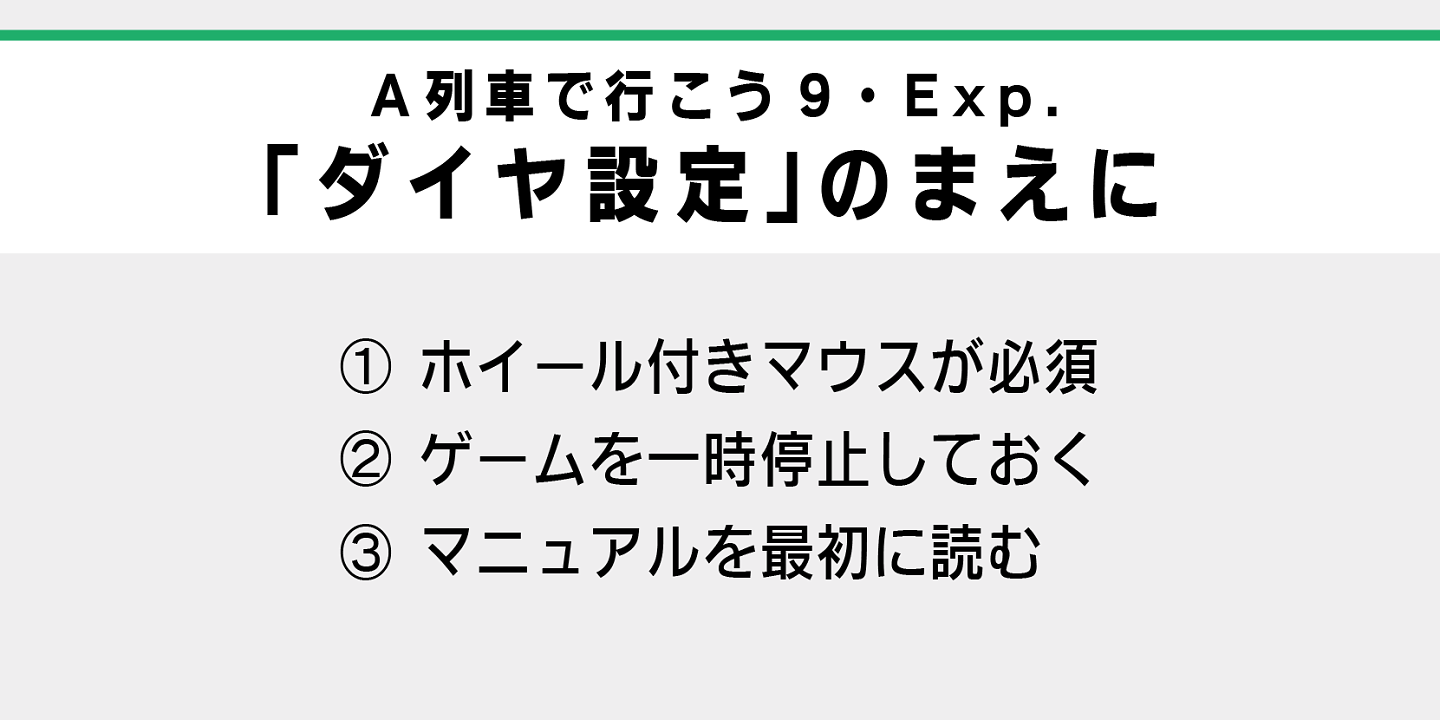

「A列車で行こう9」(PS4「A列車で行こうExp.」)のゲームシステムは、限られた玄人のみぞ知る秘密ではなく、公開されているマニュアルをきちんと読めば誰でもわかることです。マニュアルを読んでいないのは論外ですし、読んだのに読めてないのも恥ずかしいことです。ネットや友人や先輩には頼らず、家族や先生を頼ってください。そのようにして頼られてしまった保護者や教員の方には、このページを参考にしてもらいたいと思います。子どもには少し難しいゲームだからこそ、周囲の大人による見守りが必要です。

「ダイヤ設定はどうやるの?」と検索して見つけたはいいものの、わかったのかわからなかったのかもわからない感じに立ち去る人が多いですが、この「小枝」だけをいきなり読んでわかるものではありません。このページの「7つの小枝(コツ)」は、そのあまりにも軽薄なタイトルとラフな外見に反して、非常に内容が濃いエキスパート御用達のコンテンツです。この「ダイヤグラム総合」のコーナーの最初から順番に(順番通り、飛ばさずに)読んでほしいですし、このサイトのトップページから「はじめに」も読んでいただいた上で、ほかのコーナーにも目を通すという相応の労力をかけて読んでほしいと思います。「ダイヤグラム総合」のコーナーの最初でも述べている通り、ダイヤが云々という以前に路線網がきちんとできているのかを確認してください。そこができていないのでは話になりません。

ダイヤ作成のコツを云々できるまで「A列車で行こう9」というゲームのゲームシステムを理解せず挫折した挙句、自分は悪くない(ゲームの出来が悪い)と主張してしまう人が出ないように、このページを作成しました。しかし、小枝1から4までを「関係ないことばっか書いてある」といって怒り、自分が知ってる「時刻表」という単語が出てくる小枝5だけを見ようとする人がいます。番号を振ってあるものは、意味があって番号が振ってあるのです。順番を無視しないで、見たいものだけを見るのではなくぜんぶ見るということが必須です。メーカーが用意したドキュメントについていえば、番号が振られているとは限りませんが、ぜんぶ頭に入れるのが大原則です。マニュアルはぜんぶ暗記して当然で、公式ガイドブックはぜんぶ手元に置いていつでも参照できるようにしておくべきものです。そこを怠ったために起きた失敗はユーザー側の落ち度ということになります。

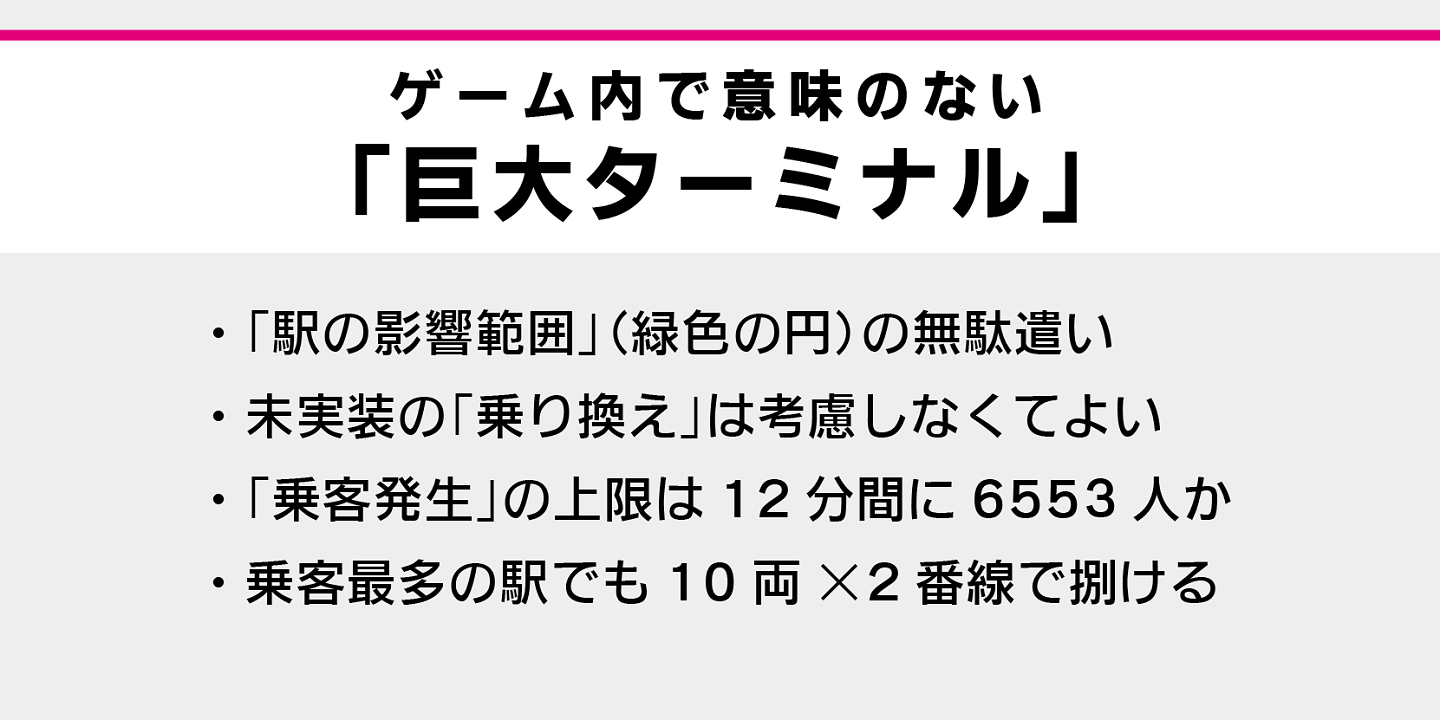

| マップ全体をよく見渡して 【鉄道の収支は路線網で決まる】 | 小枝 1 | 列車タイプを完全理解せよ 「列車タイプ」は「運賃収入の係数」の違いと心得よ(単に定員と速度が違うだけではない) ダイヤ設定「通過」「乗客対応」を駆使せよ:同じ線路に異なる列車タイプの列車をじゃんじゃん走らせよう | |

|---|---|---|---|

| 小枝 2 | 座標表示を使え 所要時間を計算で求めよ いろいろな速度に変えてみよ 「ダイヤウィザード」を使っていいのはウィザードだけだ | ||

| 都市の発展や人口をよく見て 【開発を促す&恩恵を受ける】 | 小枝 3 | 降車客を分けて扱え 「自動発展」をコントロールせよ(都市の開発は「公共」や「他社」に任せよ) 本業の鉄道部門に集中せよ(子会社の収支とダイヤは無関係) | |

| 小枝 4 | 隣町を使い倒せ 隣町からの乗客を特急列車で7000m以上運べ(隣町から直線で7000mの運行ルートをつくれ) 隣町には『人口÷200』の定員の列車を送り込め 隣町に送り込む列車は「連結」せよ 分単位で調整して同時発車を避けよ | ||

| スマートな設定を目指そう 【組みやすく&改正しやすく】 | 小枝 5 | 時刻表を作るな 12分間隔を目指せ 全列車に適用をうまく使え 「おおまかな運行計画」を簡潔に図示せよ:「箱ダイヤ」で考えよ・全駅全列車全時刻を書き下す必要はない 「ポイント分岐設定」「折返」こそがダイヤと心得よ:「個別発車」「個別分岐」を安易に使うな ダイヤ設定「発車時間」の「発車間隔時間」を駆使せよ:「時刻表」要らずのシンプルなパターンダイヤをつくれ | |

| 小枝 6 | |||

| 小枝 7 | |||

「プログラマー心得」的なもの 【工学的見地×JR会社法】 | その他の 小枝等 | 安易に私鉄ごっこをするな:いたってふつうのJRを勉強せよ 私鉄なのかすら考えない架空の鉄道で好き放題するな:いたってふつうのJRを表現してみよ 車内販売で小枝がなければトッポを買えばいいじゃない:ものごとを“好き嫌い”で決めないこと | |

| 小松菜 | 思いつきで勝手な工夫をするな(最もふつうのやり方を追求せよ) 省略できることは省略せよ(正しく手を抜け) ゲームシステムに即して考えよ(ゲームに用意された仕様はどんどん使え) |

この「小枝」は筆者が独自に考案したものではなく、公式ガイドブックとマニュアルを細部まで読み込み、ほかのプレーヤーがインターネットで書いていることも踏まえて整理したものです。「攻略法は人それぞれ」という言い方をするのは終わりにしましょう。十分に検討を重ねれば「人によって言うことが違う」状態は解消できます。無理やり「人とは違うこと」を言おうとするのでは反抗期の子どももいいところ。ゲームさえできればよいという短絡的な発想は避け、現実の鉄道や鉄道に関する社会の制度などに(子どものプレーヤーなどの)関心が広がるよう(大人として)後押しすることを狙いとしています。これを「説教くさい」といって怒るようでは、まだまだ子どもです。子どもに説教しなければならない身になってからが本物の醍醐味だとは思いませんか。

※「なになにするな」形式のものを「小松菜」のところにまとめたかったが、小林まとめきれなかった。「7つの小机」「7つの枕木」のページも作りたかったが自重した。

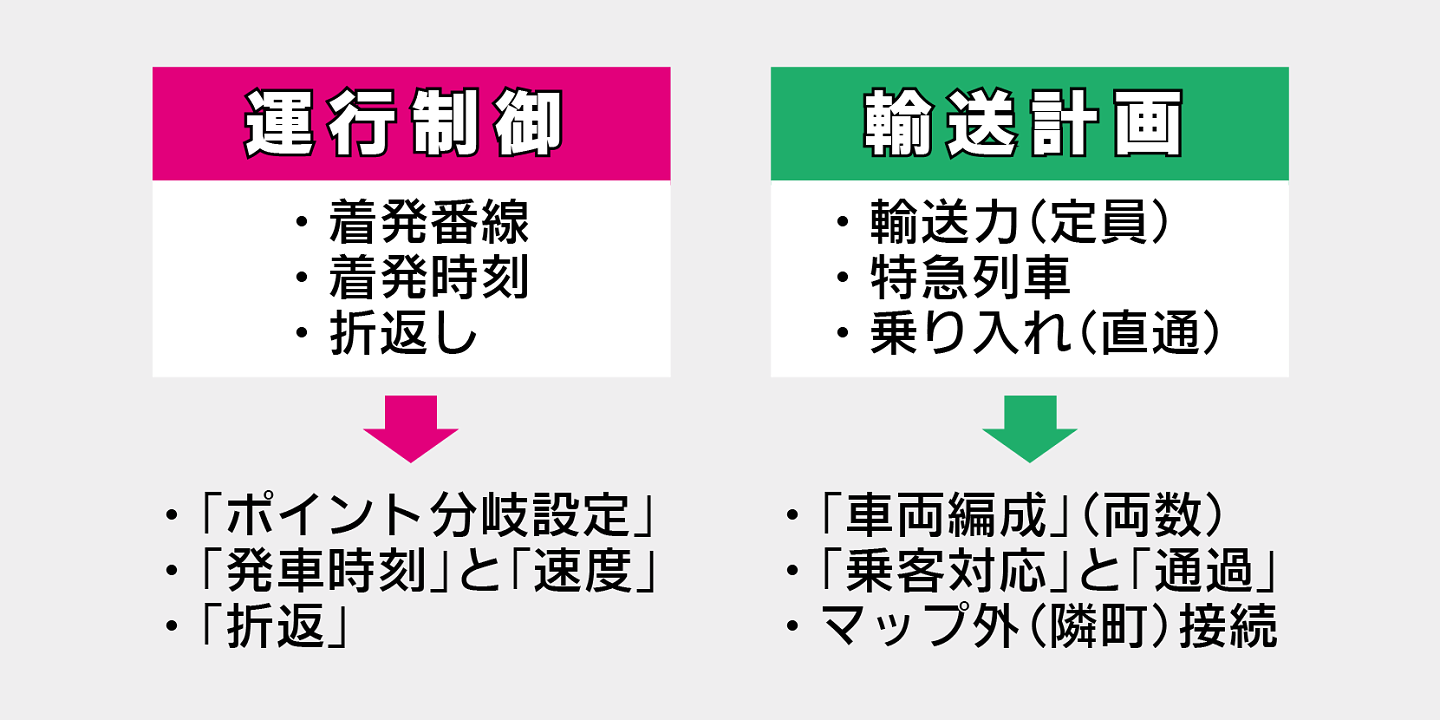

| 小枝 | 「列車タイプ」は「運賃収入の係数」の違いと心得よ (単に定員と速度が違うだけではない) |

|---|---|

| 小枝 | ダイヤ設定「通過」「乗客対応」を駆使せよ: 同じ線路に異なる列車タイプの列車をじゃんじゃん走らせよう |

詳しくはこちらをご覧ください

- 列車と路線(ルート):速度より距離を先に考えよ・広域(都市間)の輸送を先に考えよ・環状線の考え方・複々線の考え方・地下鉄の考え方

| 小枝 | 所要時間を計算で求めよ |

|---|---|

| 小枝 | いろいろな速度に変えてみよ |

| 小枝 | 「ダイヤウィザード」を使っていいのはウィザードだけだ |

詳しくはこちらをご覧ください

- 作図しよう:NMPC-L64について(パソコンとマウスが必須です)

| 小枝 | 「自動発展」をコントロールせよ (都市の開発は「公共」や「他社」に任せよ) |

|---|---|

| 小枝 | 本業の鉄道部門に集中せよ (子会社の収支とダイヤは無関係) |

詳しくはこちらをご覧ください

- 列車の「乗客数」がおかしい?:超高層ビルを建てたのに「乗客数」が減った!?

- 自動発展には「まちびらき」が必要:ニューゲーム(シナリオマップ)の初期配置の建物を参考に(※建っている建物の種類と数を真似すればよい)

| 小枝 | 隣町からの乗客を特急列車で7000m以上運べ (隣町から直線で7000mの運行ルートをつくれ) |

|---|---|

| 小枝 | 隣町には『人口÷200』の定員の列車を送り込め |

| 小枝 | 隣町に送り込む列車は「連結」せよ |

| 小枝 | 分単位で調整して同時発車を避けよ |

詳しくはこちらをご覧ください

- マップ外接続(隣町)の楽しみ:複線の「高速線路」を活かした都県境や複々線の情景を紹介

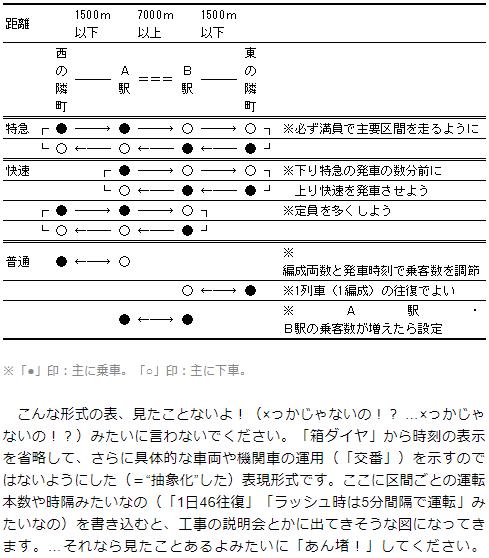

- 「箱ダイヤ計算機EX(EW72-TPR)」の楽しみかた:「北行普通・南行特別快速(115km/h)」の作例

(説明)

(説明)

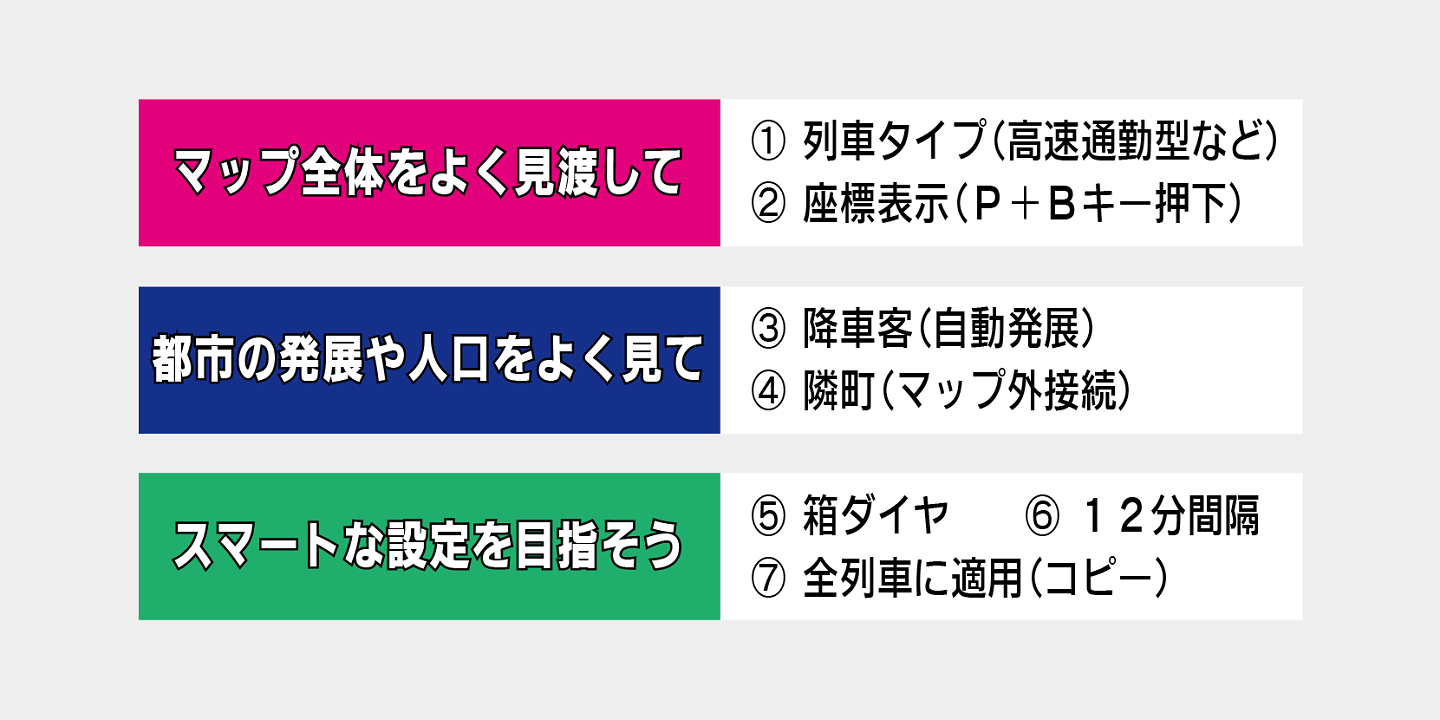

| 小枝 | 「おおまかな運行計画」を簡潔に図示せよ: 「箱ダイヤ」で考えよ・全駅全列車全時刻を書き下す必要はない |

|---|---|

| 小枝 | 「ポイント分岐設定」「折返」こそがダイヤと心得よ: 「個別発車」「個別分岐」を安易に使うな |

| 小枝 | ダイヤ設定「発車時間」の「発車間隔時間」を駆使せよ: 「時刻表」要らずのシンプルなパターンダイヤをつくれ |

詳しくはこちらをご覧ください

- 列車の運行制御(コントロール):列車の運行制御を体系的に知ろう・必ず実際の鉄道を参考にしよう

- 駅の種類で情景を描き分けよう:国鉄型配線(2面3線)・信号扱い所(CTCセンター)・ホームに売店・大きな駅(側線)

- いろいろな車庫(車両基地):車両基地の構成要素・駅構内の配線の種類・車両基地の立地とダイヤ・変電所とダイヤ

詳しくはこちらをご覧ください

- 箱ダイヤ計算機EX(EW72-TPR)の使用例:エアA列車でダイヤ修行・ダイヤそのものをつくるのでなく「ダイヤのもと」をつくるつもりで

- Googleサジェスト 1問1答コーナー:「停車時間」「駅間距離」などについて

ダイヤがよくわかる区間が、必ずしも写真や動画で見栄えがするとは限りません。また、あまりにも見慣れた駅の光景の中にも、ダイヤがよくわかる場面がひそんでいるものです。参考になる動画を丹念に探し当てて、ゲームに活かしましょう。参考にしたときは、そのことを明記しましょう。

| 小枝 | 安易に私鉄ごっこをするな: いたってふつうのJRを勉強せよ |

|---|---|

| 小枝 | 私鉄なのかすら考えない架空の鉄道で好き放題するな: いたってふつうのJRを表現してみよ |

| 小枝 | 車内販売で小枝がなければトッポを買えばいいじゃない: ものごとを“好き嫌い”で決めないこと |

| 小松菜 | 思いつきで勝手な工夫をするな (最もふつうのやり方を追求せよ) |

|---|---|

| 小松菜 | 省略できることは省略せよ (正しく手を抜け) |

| 小松菜 | ゲームシステムに即して考えよ (ゲームに用意された仕様はどんどん使え) |

詳しくはこちらをご覧ください

- リアルに見せるコツ『架空のJR線』:『架空のJR貨物グループの架空の臨海鉄道』とは

- いますぐぜんぶわかる鉄道史:キーワードでたどる鉄道開業150年(時系列・テーマ別)

- ウィキペディアを使おう:発見を楽しもう・地域情報にリスペクトを・調べ学習との違いは

- みんなで楽しもう:スポーツ科学や心理学の実験のノリで・なぜ文章にしないといけないのか

- きょうは中目黒で小松菜。:テーマやモチーフの見つけ方・タイトルのつけ方・キーワードの使い方

ゲームシステムの徹底理解で迫る実感的でリアルなおかつ効率的で無駄のないダイヤ作成。スモールステップで着実に。

「ダイヤ設定 7つの小枝(コツ)」は、操作方法の説明ではありません。「ダイヤグラム総合」の最初から、また、このサイト全体の目次からも、関連するページをあわせて読んでください。あわせて読む必要のあるものを読まないまま「わからない」と言うことのないようにしてください。あなたがわからないことは、あなたの親や先輩や友達もわからないでしょう。読んでもわからないときは、「理数探究」についての相談をするふりをして学校や塾の先生に聞いてみてください。あなたの学校や塾の先生がいかほどのものであるかを試そうではありませんか。学校や塾の先生を使い倒してください。

操作方法はわかっていて、すでにちゃんとダイヤ設定はできているのだけれども、なぜか“リアル”じゃないし“実感的”じゃない。その原因は、「現実の鉄道について知らない部分が残っているから」と「ゲームシステムについて理解できていない部分が残っているから」の2つに大別できるでしょう。「ダイヤグラム総合」の他のページでは「現実の鉄道について」を詳しく見ているのに対し、「ゲームシステムについて」を詳しく見ていくのが「ダイヤ設定 7つの小枝(コツ)」です。実感的でリアルしかも効率的で無駄のないダイヤ作成には、「現実の鉄道について」と「ゲームシステムについて」の両面から迫っていきましょう。

『裏技』とは何ですか(なぜゲームには『裏技』という言葉があるのでしょうか)

家庭用ゲーム機ではファミコンの時代から『裏技』と呼ばれていましたが、『裏技』という言葉そのものはもっと前からあったはずです。店に設置されたアーケードや「インベーダー」など、コインを投入して一定時間だけ遊べるゲームで、店の人が嫌な顔や困った顔をする、あるいは内緒で頼み込んで特別なことをしてもらう(客なのに「まかない」のメニューを要求する)、そういうことを『裏』と言ったのです。『技』のほうはどうでしょうか。その時代のゲームは『技』の腕前を競わせて、みんなでわいわい騒ぐというものだったのです。ただ、これはあくまでゲームセンターのゲームや家庭用ゲーム機のこと。まじめにこつこつひとりで遊ぶコンピューターゲームの歴史とは相いれません。「A列車で行こう9」に『裏技』を要求する(あって当然、それでこそゲームだと言わんばかりの態度をとる)人は、あまりにもコンピューターゲームの歴史を知らなさすぎると言わざるを得ません。チェスや将棋に『裏技』はありません。

※ルールの覚え方を手抜きする技や、意表を突いて初級者が中級者に勝つ技といった意味を除く。

※店の人と親しい『特別な客』であることを周囲に見せつけて威張る人のように、「自分は『裏技』を知っている」といって威張る人がいた。『裏技』の内容はどうでもよかった。

※「舞台裏」や「裏方」という言葉の『裏』と同じ意味。「自分は“事情通”である(舞台裏のようすを知っている、裏方の仕事をしたことがある)」といって威張る(?)言い方でもあります。

※BASICで書かれたゲームのプログラムが載ってる本や雑誌を見ながら入力する時代にはゲームのプログラムがぜんぶ見えているので『裏技』は存在しえなかったのです。ゲームのプログラムがぜんぶ見えていてなおおもしろいゲームこそ、おもしろいゲームだと思います。「7つの小枝」といいながら「7つ」より多いように見えるのですが

日本語の「五色に輝く」という言葉にある「五色」は色が「5つ」あるという意味ではありません。どこからどこまでを「1つ」とするか決めかねました。比ゆ的にいえば、方角を「8つ」と考える細かさで「A列車で行こう9」というゲームの中の「ダイヤ」を考えるとして、いま自分が見ている向きのほかに「7つ」、自分には思いもよらない向きからの考え方があるのだとイメージするのがよいでしょう。そのくらい、自分にとっての“盲点”はずっと“盲点”のままになるものです。「七味唐辛子」は10種類の薬味から「7つ」を採る「組合せ(数学)」だといいます。「七味唐辛子」も「組合せ(数学)」も知っていても、「七味唐辛子」が「組合せ(数学)」だという『組合せ』は“盲点”なのです。日本語には「七光り」という言葉があり、東武野田線には七光台という駅がありますが、同時に「黒光り」という言葉すらもあるといいます。

ゲームなのだから好きなようにすればいいのでは

いいえ。本物の鉄道各社の手を煩わせて許諾を得た実在の車両が登場する作品ですから、相応の労力をもって本物の鉄道のダイヤをよく理解した上でゲーム内でのダイヤ設定に臨むのが礼儀というもの。販売上も「リアルさ」がアピールされていますので、そこにも応えたいと思いました。大多数のプレーヤーはゲーム以前に、日常生活の中での鉄道の利用を通じて、あるいは鉄道趣味を通じて、多くの知識を得ています。本作のプレーヤーの中では少数の特殊な人々だとは思いますが、そのような機会や動機がないまま「A列車で行こう9」というゲームをプレーする人(鉄道をよく知らない人・興味がないのにプレーさせられる人)には、ここで知識の確認をしてもらいたいと思います。その上でどのようなダイヤにするのかは好きなようにすればよいのですが、知識を得ようともしない粗暴な態度をとれば社会的な信用を失いますし、知った上ででたらめをする(わざと逆のことや禁じ手の類、不謹慎な表現をしてみせてPVを稼ごうとする)のは社会通念上、許されません。

※そんなことでPVが稼げると思ってしまうのは誤解や錯覚にすぎない。情報流通が非対称だった「マス」の時代が終わり、客の目は非常に肥えている。

8年分のぼやき

このページの内容を理解したあとにしたくなることは1つ。「最初から全部やり直す」こと。わたし自身もそうだったのですが、「A列車で行こう9」のゲームシステムをまったく理解しないまま好きなように線路を引き、好きなように列車を走らせたマップは、ゲームとしてはゲームオーバーに、マップコンストラクションでは自動発展がうまくいかないというかたちで、とにかくいずれも行き詰まりました。もちろん、ここでいう「ゲームシステム」とは、ソフトの操作方法やダイヤの設定方法といった表面的なことではありません。「A列車で行こう9」というゲームの中で、列車の収支はどのように決まり、街の発展はどのように起きるのかという「ゲームの全体像」です。

じぶんはマップコンストラクションが専門で自動発展も使わないという人も、じぶんには関係のない話だとは思わないでください。じぶんがよかれと思って走らせた列車の乗客数がさっぱりで大赤字なのでは、いくら俗に資金無限モードと呼ばれるマップコンストラクションとはいえ、非常に空しいものです。ひいては、じぶんはマップコンストラクションが専門で自動発展も使わないという人が自動発展を使わないのは、ゲームシステムを理解せずにマップをつくっているので自動発展をオンにすると激しく衰退してしまうからではありませんか。わたし自身もそうだったのですが、じぶんの勉強不足を棚に上げてマップコンストラクションが専門だなどと、よく言えたものです。

幸いにもシナリオマップ(ニューゲーム)は何度でも最初からやり直せます。マップコンストラクションでは、つくってしまったマップをなんとかしようとするのではなく、新しいマップをゼロからつくるのがよいでしょう。マップを好きなようにつくってからダイヤ設定を考えるという順番では、だめだったのです。「A列車で行こう9」というゲームのゲームシステムについて全部わかってから、全部のことに目配りしながらマップをつくらなければならなかったのです。このことがわかるまでに、わたしは実時間で8年もかけてしまいました。わたしの時間は帰ってきませんが、このゲームをこれから新しく遊ぶかたには、ぜひ最初から、このページの内容を理解してもらいたいと思います。

いかのおすし

ゲーム「A列車」のダイヤ設定を理解するにはマニュアルの熟読あるのみ。他人頼りではダメ。学びのルール「質問厳禁・SNS厳禁」を自分で自分に課して一人で取り組みましょう。PCゲームでは「詳しく教えてあげる」「不要になったパーツを譲ってあげる」などと言って連絡先を尋ねたり非公開のSNS・チャットなどに誘いこむ事案があるといいます。高校生が他人に言われるまま海外に渡航させられるのは論外として、教えるふりだけして上達の邪魔をして依存させようとしてくる人には警戒してください。大型ショッピングモールの鉄道模型店は客の滞在時間を延ばす「にぎわい」の装置です。鉄道という題材に興味を示す子どもは格好のカモと見られてしまう現実があります。子どもだけで鉄道模型店に入り浸るのはゲームセンターに入り浸るも同然の危ないことだという認識が必要です。他人と金銭をやり取りしてはいけません。「撮り鉄」に誘われてもついていってはいけません。ゲーム「A列車」の名前を出していながらゲームと無関係にダイヤグラム(列車運行図表)を描いてみせるだけの動画が横行していますが、ゲームがうまく進むようにダイヤを組むのが大前提です。マニュアルや公式ガイドブックで説明されている内容なのに、自分で見つけた(自分が考案した)かのように威張る人がいても相手にしてはいけません。参考文献を挙げようとしない人を信用してはいけません。メーカー公式の情報に対して動画やブログは「従」。プレーヤーとして何をどう楽しみ、どんなダイヤにしたのかを自分の言葉で語るのがスジです。…ダイヤだけに。

※鉄道模型の正規の販売チャネルは百貨店と家電量販店と町の模型屋(教材屋・タミヤのお店)です。正規品を扱っている店であっても、中古品と新品をごちゃまぜに売るのは非常に失礼な店だという感覚しかありません。鉄道模型のメーカーに流入すべき子どものおこづかいがレンタルレイアウトの料金に消えてしまうのはとんでもないことです。「A列車で行こう9」(PS4「A列車で行こうExp.」)の名前にただ乗りして収益を得る動画に対しては、わたしたちはそんな者のために本作を買い支えているのではないという憤りがあります。

ゲームを楽しんでいますか

質問回答サイトには多くの質問が投稿されていますが、ゲームを楽しんでいるようには見えないものや、動画やブログの「締切」に追われているかのような悲痛な質問すら見かけます。ゲームの楽しみに「締切」はありません。どのゲームで遊ぶのか、あるいは遊ばないのかは、SNSを通じて他人から命令されるものではなく、自分で決めるものです。自分で選んだからにはしっかり楽しみたい。いくらでも時間をかけて、1つずつ理解していって、少しでも長く「A列車で行こう9」というゲームを楽しんでいきましょう。

- 堀正士「ネット時代の人間関係とは? SNSとの上手な付き合い方」(2013年12月2日):

SNSで誤解やトラブルが生じたら、決してSNS上で解決しようと考えないこと

- 【PDF】坪井利一郎「別子銅山を読む解説講座3 住友の歴史から」(2016年9月3日):

「ふだんの相場より安いもの、出所の明らかでない品物は盗品と心得て買うな、誰であろうと宿貸しは禁止、他人の仲介・保証・掛け売り・掛け買いの禁止」は、当時の治安情勢を反映し、町単位、家単位で自衛・自警をはかり、取引における文書主義を徹底したもので、法の順守を説いた箇所である/他人がどのようなことを言っても、短気を起こして声高に争うことなどをせず繰り返し丁寧に説明するように説いている

- NHK「地震後 SNSに偽「救助要請」多数 収益目的 “インプ稼ぎ”か」(2024年1月4日):

Xでは課金しているユーザーが一定の閲覧数=「インプレッション」を獲得した場合に収益が得られる仕組みがあり、一部のユーザーは注目を集めるために投稿しているとみられます/「『悲劇の現金化』とも言える」※PTAの人間関係を悪用して化粧品や下着ひいては保険を売りつけ、忘年会などを知人の店でやらせようとし、出身地や資産状況を聞き出し、名簿を名簿業者に売るような人は、スマートフォンもSNSもない(ただしFAXとコピー機はある)大昔から存在しています。何はさておきSNSを使わせようとしてくる人がいたら、そういう人なんだと思って距離を置くことです。特に、SNSを使わない人を悪く言う人がいたら、限りなくクロ。何を言われようとも関わってはいけません。

「A列車で行こう9」(PS4版「A列車で行こうExp.」)というゲームは、ひとりでじっくりこつこつ遊ぶのが大前提。他人よりすごいプレーをしよう・すごいマップを作ろうと思う必要はまったくありません。他人を笑わせようとする(『ネタ』を仕込む)必要など、もっとありません。自分を自分で満足させることが、何よりも優先です。ただ、あまり無防備に「(子どもが)まじめに遊ぶ」ようすを他人に見せることには別の危険性がありますので、保護者や教員など周囲の大人がよく注意しましょう。未成年者が自分だけで動画やブログを公開してしまったり、保護者の目を盗んで第三者の(成人の)力を借りてアカウントを開設して収益を得ようとしたりしないよう監督する責任があります。子どもが何をしているのかを、よく理解してください。

このように、大人としては先回りしてありとあらゆる心配をするものですが、もちろん「A列車で行こう9」(PS4版「A列車で行こうExp.」)というゲームの楽しさや遊びがいには、みじんも疑いはありません。子どもが電車をきらいになったりこわがったりしないで将来、首都圏での電車通学・電車通勤になじめるよう、大人もいっしょに楽しんであげてください。自分が子どものころの鉄道の話なども積極的にしてあげてください。大回り乗車にチャレンジするときはトイレの時間を含めた旅程表を作成して携帯させ、旅行を中断した場合にかかる最大の往復の運賃を払えるだけの現金を持たせてください。

小枝大枝(幹) ~ぼくらのダイヤ設定は7日間~

- 「7つの小枝」を読んだ後に読んでください(2023年1月15日)

- 「個別発車」についての新たな補足はこちら

- 「ダイヤウィザード」についての補足はこちら

ARXベリー法人会員(59540) All Rights Reserved. ©2018-2025, tht.