色がおかしい(カラーユニバーサルデザイン)

「A列車で行こう9」では、車両や建物、橋などの色、画面(UI)での配色からロゴやパッケージまでの全域で「色がおかしい」「色が正しく扱われていない」という印象が先行します。学校や職場で色覚多様性について学習したり講演を聞いたりしてから「A列車で行こう9」を見直すと、作者の色覚特性が多数派とは異なるのだろう(作者にとっては色がこのように見えているのだろう)という推察に至ります。色彩設計をプロが担当する商業作品とは異なり、限られた人だけですべてを決めるしかない同人作品ではよくある話でしょう。個人の色覚特性を知った上で故意に誤った助言をするのは論外ですが、「色がおかしい」という一種のオウンゴールによって競合相手が自分から脱落していくのを同業者が黙って喜ぶといった現実があるとすれば、何とも世知辛いものです。色覚上の少数派が不利益を被らないよう配慮を尽くすカラーユニバーサルデザイン(CUD)は普及してきていますが、少数派の色覚で作成された“奇妙な”作品に対しては依然として冷淡な沈黙が向けられがち。そのような社会がはたして健全だと言えるでしょうか。

作者の色覚特性のほかに考えられる「色がおかしい」の原因は、色彩に関する教育の格差の存在。日本の公立中学校では美術の授業で必ず色相環を習いますが、美術の授業が成立していないような学校や、受験科目だけに時間を割く私立校、海外の学校では、その保証がありません。事情あって色彩を色相環で捉えるに至っていない人は、8歳までに覚える漢字で書ける「赤」「青」「白」「黄色」「金色」といった色名だけで強引に色彩を扱おうとして失敗するように見受けられます。中学校の美術の授業ではポスターカラーを使ってシステマティックに混色を学びます。特に、有彩色と「白」の混色のために「白」を多く使うので2本入りになっているものもあるほど。例えば、塗装や印刷でいう「エメラルドグリーン」という色は「白」を使った混色で、鉱物のエメラルドを通して見える光の色とは別物です。日本では男性の20人に1人の割合で「赤」の感じ方が弱い人がいるとされています。「赤」が見えないと「白」を使った混色はうまくできません。「緑」が見えるからといって「エメラルドグリーン」という色を扱えるわけではないのです。

※小学校の1年生で習う漢字のうち、1文字で色を意味するのは「白」「赤」「青」と「金」。肝心の「色」という漢字を1年生では習わないので「水いろ」や「空いろ」と表記しますが、字面が異なるので「なかま」と認識できず排除してしまう子どももいるかもしれません。2年生で習う漢字には「色」と「黄」「黒」があります。小学校の国語としては色について教えるわけではなく、漢字の配当に基づいて色を指す言葉が出てくるだけですが、漢字を無視して言葉の音だけに注意が向くと「きいろ」と「きんいろ」が混同されるに至ります。しかし、そもそも「赤」が見えないと「きいろ」と「きんいろ」ひいては「おうどいろ」の区別がつかず。いままでずっと消極的なかたちでユニバーサルだったと言えるのかもしれません。なお、3年生で習う漢字に「緑」「銀」があります。「灰」は6年生で習いますが、「紫」に至っては中学校まで習いません。「橙」が学校で習わない漢字だから「オレンジ色」は忘れられるというのがありそうです。

※当然ながら「金色」は「色」ではなく「灰色」は色相環で考える色ではありません。「色」とは言いながら色彩という文脈とはまったく関係なく「金色」を最上位とみなす態度なのでしょうか、「デラックス」イコール「ゴージャス」イコール「ゴールド」イコール「金色」という連想から「金色」を使うとしても、「金を失う道」と書く「鉄道」に「金色」をぶつけるのは「あてつけ」としか受け取られないでしょう。日本の高等学校では「最上位の色」は「紫」だと学びます。もちろん、現代の実務として色彩を扱うときに色に序列などつけるものではないのは当然です。

※公立中学校では色相環を必ず習うといっても、モノクロで印刷されたペーパーテストで用語の穴埋め問題を解けばよいだけで、色相環をばらばらに切ってから正しく並べ直すといった実技は問われません。これもまた消極的なかたちでユニバーサルだったと言えます。色相環を習ったといってもその程度なので、とりたてて深刻な格差というわけではありませんが、色相環を習ったか習っていないか(≒通った中学が公立だったか私立だったか)という違いは大人になってからふとしたときに顕在化して、例えば色彩に関する話が通じないなどの実害を引き起こします。その程度とはいっても無視できるものではありません。

- 高柳泰世「今、色弱者の資格制限は」(1995年11月):

日本の484大学から入試要項を取り寄せ、色覚異常者の制限状況を調査しました。表現の違いはありますが『強度色覚異常者は成績に如何に関わらず不合格とする』と明示されていましたので、その不合理を指摘し、文部省及び国・公・私立大学協会では見なおすきっかけとなりました。/昭和61年の調査では1学部1学科でも制限をしているところを制限大学とすると、94国立大学では49%、39公立大学では13%、333私立大学では7%、18大学校では28%に制限が見られました。/盲学生が大学入学試験を受験できるようになったのは昭和24年のことです。昭和61年の私の調査では盲学生は受験できるが、色盲学生は受験できない国立大学がありました。/平成五年には文部省高等教育局長から同じく各国立私立大学長及び大学入試センター長宛に同様の文章に加えて『調査書の「色覚」の項を削除したので留意すること。』と通知されました。ここで漸く小学校から大学まで、調査書の中から「色覚」の項が削減して、先進国並に教育上は色覚異常者が差別されることはなくなりました。

石原表を暗記して医学部に入り、世界的な学者になった人もいます。 - 「黄色、ピンク、白の3色から選ぶ」(2024年7月18日):

市内の公園に遊具を設置する際、着工直前の段階になって「色が全然だめだ。車窓から目立つ色に」などと指示して、手すりの色をもともと決まっていたベージュから白に変更させたということです。さらにその後、黄色に塗り直させて、およそ1500万円の費用がかかったとしています。/もともとカラーのイメージ図などを前市長に見せたうえでベージュに塗ることが決まっていたのに、現場に材料が届いたあとで「色が全然だめ。老人ホームじゃないんだから。車窓から目立つ色に」とか、「ベージュ色はすべて白に変更を」と指示したということです。しかし3日後には「黄色、ピンク、白の3色から選ぶ」と発言。その後、黄色に決まりましたが、すでに白に塗ってあったため、あわせて2度の塗り直しが必要になり、1500万円余りの費用がかかりました。

※「赤」が見えないと「ベージュ色」がどのような色なのかを理解することはできません。デバイスの限界としても、カラープリンターの出力やノートPCの画面ましてやプロジェクターやPDPで「ベージュ色」の正確な色味を把握するのは困難です。塗装の場合は現物の塗装のサンプルを見て確認するのが鉄則です。それまでの話にまったくなかった「ピンク」が唐突に出てくるのは、色彩を色相環で考えず色を指す言葉だけで考えている傍証でしょう。幅広い選択肢を検討するというアピールのつもりで、最も変わり種の色だと本人が思っている「ピンク」を持ち出してきたというように見えます。言葉では「ピンク」と言いますが、「ピンク」と呼べる色の範囲はかなり広く、言葉で「ピンク」と言っただけではどのような色を指しているのか不明です。「ベージュ色」がわからないことを他人に悟られまいという焦りから次々と別の色名をまくしたて「話を逸らす」とともに「話の主導権を握り続けようとする」態度のように見受けられます。「色が全然だめ」という発言の前段には「これ何色?」「これがベージュ色なの?」「本当に?」といった、色覚多様性について承知していなければ意味不明で理不尽な詰問や叱責と受け取られて当然のやりとりがあったのではと想像されてきます。色の話になると過去のトラウマからパニックになって冷静な発言ができなくなる(急に子どものようにわめく)人がいると思っておくべきです。なお、JISで「明るい灰みの赤みを帯びた黄」と定義される「ベージュ色」は「黄色」でもあり「ピンク」でもあります。「これがベージュ色なの?」という照会に対しJISの定義を回答したとでもいうのでしょうか。まったくわかりません。

色覚特性の違いを乗り越えて色彩に関する実務的なコミュニケーションを可能とするには、色彩を色相環によりシステマティックに扱うことが欠かせませんが、その知識の普及に格差があるのはとんでもないことだというのが本稿の問題意識です。なお、2025年6月ごろからのGoogleの「AIによる概要」で「色覚特性を持つ」「色覚多様性を持つ」という差別的とも受け取られかねない文が生成されてしまっています。SNSのプロフィールに障害や病名を「○○持ち」と表記することが横行しているのをAIが学習してしまったのでしょう。これは本当にとんでもないことです。日本語には「持病の薬」という言い方や慢性症状を指しての「腰痛持ち」といった表現はありますが、生まれつきの色覚特性は病気ではありません。また、波長の異なる光を感じる3つの錯体のはたらきの強弱により生じる色覚特性には一定の型があり、「色覚多様性は個性」と表現するのは不適切です。「奇人変人」の言い換えとして「個性的」や「ユニーク」といった言葉が使われることが多く、人格を攻撃する(からかう)表現と受け取られるおそれもあります。

※SNSは「出会い系」つまり大人だけに許された社交の場です。SNSのプロフィールにどんな障害や病名が書き連ねてあっても「持病の癪が!」とおどけているようなもの。まともに取り合う人などいません。SNS上でしか通用しない毒のある大人の会話を、子どもやAIが無邪気に真似してしまうことは防がねばなりません。実社会における日本語の機微を知らないまま日本語の自然言語処理を実装してはいけません。英語圏で開発されたAIがいかに高性能でも、その足回りとなる日本語の自然言語処理が貧弱なままでは困ります。「A列車で行こう9」の日本語について、詳しくは「日本語がおかしい」をあわせてお読みください。

なぜおかしくなる?

| 色覚に起因 | 学校での色覚検査の廃止の影響もある |

|---|---|

| デバイスに起因 | いわゆる非デザイナーが使わせられるモニターの質が低い |

| 資料写真に起因 | ホワイトバランスの狂った画像や古い印刷物が使われてしまう |

| エンジニアの知識の偏りに起因 | HSV表色系を習わない人もいる |

| オフショア開発に起因 | 言語と文化の違いにより色彩に関する指示が正確に伝達されない |

| 客層の年齢の低さに起因 | 色の誤りを指摘できるだけの分析力や言語化能力を持たない |

どこがおかしい?

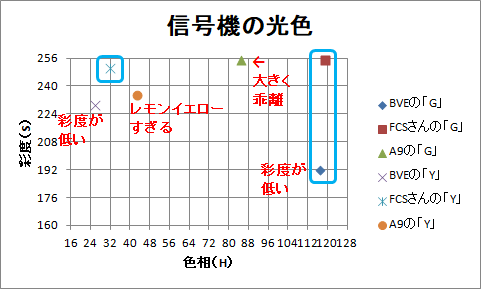

| 信号機の灯具の色 |

青緑色が純緑色に、橙色がレモンイエローになってしまっている 中継信号機は電球色だが緑みの混じった白っぽい色になってしまっている (実物の光色はsRGBなどの色域を越えて鮮烈。動画や写真ではなく実物を見てほしい。その印象を、sRGBでできる範囲でじゅうぶんに表現してほしい) |

|---|---|

| レールの色 |

レールは鉄だから赤みのある茶色だが、赤みのほとんどないダークグレーになってしまっている 実際のレールは明るい色をしているが、かなり暗い色になってしまっている (ポイントのレールは材質が異なる) |

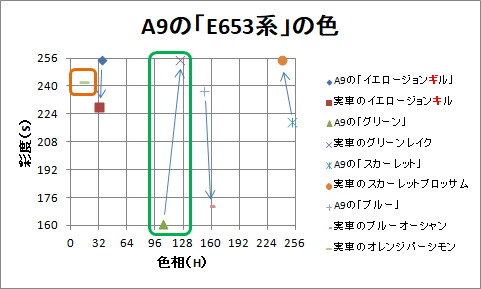

| E653系の色 |

グリーンレイク色(エメラルドグリーン)がただの緑色に、紫みのあるブルーオーシャン色がただの青色に、同じく紫みのあるスカーレットブロッサム色がただの赤色になってしまっている (絵具でいえば白を混ぜた色だが、ゲーム画面では白がまったく混ざっていない原色のような色になってしまっている) |

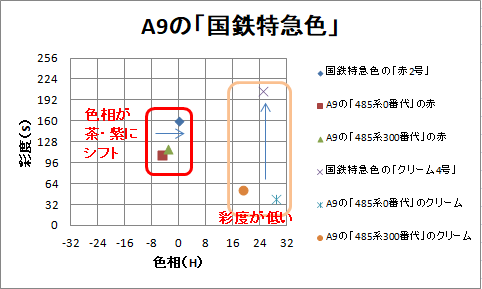

| 国鉄特急色 |

PS4版ではやや直されているようにも見えるが、わたしたちが期待する色にはなっていない (旧型車両の色は実車でも褪色の進行度がまちまちで、どの状態の色を再現すると好ましいかはケースバイケース) |

| 赤い紅葉 |

ゲーム画面に赤い紅葉はなく、黄色い紅葉は緑みが強すぎて美しくない。ゲーム内の日付に従って葉の色がグラデーションで変わっていくが、変わる途中の色が非現実的で非常に汚い (現実に近年は気候変動であまり美しい紅葉は拝めない年が多いが、ゲームの中では理想的な紅葉のイメージが提示されたい) |

カラーユニバーサルデザイン(CUD)とは

作品において色は非常に重要な表現である。ゲーム業界でもカラーユニバーサルデザイン(CUD)への取り組みが進められているが、プレーヤーの色覚特性を考慮しようという機運の高まりとは対照的に、ゲームの作り手の色覚について言及されることは非常に少ない。色覚に関する話題は繊細なものとして避けられてきたという社会的背景があるとしても、作品において明らかに(偶然ではなく系統的に)「色がおかしい」場合においてすら、そうした指摘をできなかったことに反省と後悔がある。色覚が違えば考え方まで違う。ゲームの中の何かが「おかしい」と感じられるとき、そこには色覚の違い(に由来する発想の順序や枠組みの違い)があるのではないかと想像してみよう。

※文中の太字は、色覚特性に起因する独特の判断を一般の人が誤解するようすを表わしたもの。このページの筆者が太字の文字通りに作り手を非難しているわけではないことを正確に読み取ってほしい。

鉄道模型も楽しむ人は「A列車で行こう9」の色のおかしさを「再現の上手い下手」としか思わないかも知れないが、「A列車で行こう9」で起きている色の問題は複雑で深刻だ。作者がじぶんで色を決めるべき場面で色をうまく使えていない、そもそも色というものをシステマティックに考えた形跡がないような仕様や実装なのだ。色覚検査が必須の鉄道業界ではファンも含めて色彩には敏感で、実車と異なる色味の模型やゲームがあれば、正確な色味を調べもしないで適当な色にしてしまう手抜きだ、いい加減なことをするひどい作り手だ、鉄道をばかにしているのではないか、という感想になる。しかし、「A列車で行こう9」で起きているのはそういうことではなかったのだ。これは大まじめに一生懸命に製作してなお、こうなっているのだ。見えにくい色のある人が、日本では男性の20人に1人の割合でいるとされる。おかしな対立に陥ることなく色彩を楽しんでいきたいという決意のもと、あえて指摘するものである。

- 「よくある はなしです。」:

『わしは耳は聞こえちょる!!』/何じゃその言い方は!!/「けんかを売っとんか?」/意味が解らん。/よく解らんけど想像で返事をしてしまう。

例えば、「A列車で行こう9」では神田付近などのレンガ高架橋のように見える構造物が使用可能だが、アイテム名は「アーチ橋」で「石を積み重ねた橋桁」「歴史あるローカル線に見られ」と説明されるのみで、レンガであるということがいっさい述べられていない。この「アーチ橋」を並べて複線トンネルに見せかけてドクターイエローを配置した公式のスクリーンショットがある。色覚に関する事情を知らずに見ると、あまりにも非常識だという感想にしかならないが、ふざけているわけでも手抜きをしているわけでもなく、色がわかっていないだけなのだ。神田付近などのレンガ高架橋が得も言われぬ魅力を放つのは、それがレンガだからに他ならないのだが、レンガの色が見えない人にとっては「アーチ橋」という形状にしか関心が向かないわけである。なお、レンガは「開国」「横浜」や「近代化」「帝都」「東京」の象徴であり、「ローカル線」の風情を成すものではない。レンガの色が見えないという事情があっても、歴史を正確に学ぶ(文化財の価値を正しく理解する)努力を怠ってよいという免罪符にはならないことを知ってほしい。

このほか、以下のような問題が起きている。

- 色をつけるべきでない(白くすればよい)場面で何か明確な色名の色をつけてしまう

- 「A列車で行こう9」のタイトルの文字に1文字だけ色をつけたり「ファイルといえば黄色」とでも言わんばかりに「File」メニューだけを黄色にするなど(からかわれているかおちょくられていると感じてしまうほど)色の使い方に意味がまったくない

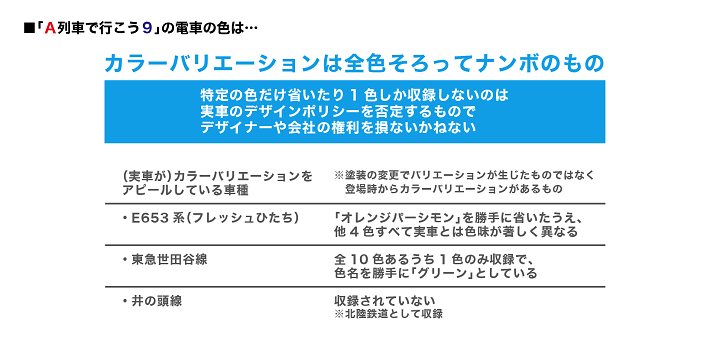

- 10色のカラーバリエーションが売りの東急世田谷線から勝手に1色だけを選んでしまう(しかも「アルプスグリーン」と「アップルグリーン」をごちゃ混ぜにして「グリーン」という色名で収録する)

- 115系の塗色については、代表的な湘南色と横須賀色のほかに、なぜか長野色や新潟色、西日本の岡山更新色(いわゆるカフェオレ色)といったメジャーな塗装をすべて無視して、最もマイナーな弥彦色を収録する

- 415系(白電)については、常磐線ではなく九州のものだけが収録されている

いずれも、色覚に関する事情を考えなければ、なんとひねくれた(奇をてらった、常識に反する「逆張り」の)ことをするのだという感想になるが、例えば弥彦色については、どうやら色覚に起因して何かピンと来るものがあったようである。鉄道車両については模型のカタログに準じて塗装のバリエーションを用意しようという考えが導入されているが、作り手が色をわかっているわけではなく、まったくハンドリングできていないに等しい。415系では、常磐線の塗装は上部に帯がなく、九州の塗装は上部に帯がある。まるで「大は小を兼ねる」とでも言わんばかりに、帯がないよりはあるほうが立派だという「帯の有り無し」だけを見て決めたかのようである。また、「赤電」と呼ばれたオリジナルの塗色の415系や711系、「レッドトレイン」と呼ばれた赤色の50系客車の収録には至っていないが、その判断に色覚特性が影響していないとは言い切れないだろう。

車両以外の建物や橋については、「A列車で行こう9」では1つのオブジェクトは1色きりで、そこにはカラーバリエーションという考えがまったく存在していない。「りんごは赤」のように、物の名前と色の名前を1対1で結びつけて暗記するため、1つの物がいろいろな色をしていれば(暗記のしようがなく)そのこと自体に腹を立て(?)たり、じぶんが暗記した「りんごは赤」という知識に反する「アップルグリーン」という色名を名乗る東急世田谷線を許せない(?)といった、色覚に関する事情を知らない人からすれば理不尽極まりないことが、「A列車で行こう9」というゲームには散見されるのである。

実物をモデルにして実物の通りの色を再現すれば済むものについて指摘するのはたやすいし修正するのも容易である。3Dグラフィックのレンダリングの設計として、テクスチャに頼りきりで表面の質感やライティングへの注意がほとんど払われていないといった技術的な問題に対しても適用可能な既存の解決策がいくらでもある。本稿では、ゲームソフトのメーカーにおいて開発者の責任で配色を決定しないといけない場面での色彩の考えかたについて、基礎中の基礎のみを簡単におさらいする。なお、色彩設計は、それだけで1つの会社や職業になるほど高度に専門的な業務であるので、色彩を専門としない会社や作品の作者個人が独力で色彩を設計できる必要はないことを申し添える。(できないことを責めるわけではないことを理解して読んでほしい。)

- 「カラーバリアフリー」とは(2018年6月6日):

歯ブラシは家族で同じ形のものを使うため、色の違いがわからず間違えることがある。/色の名前が書かれていないと何色かわからない。/色を伝える手段には色名を使う方法がありますが、細かい色の差を伝えるには不向きといえます。/近年では色覚が「正常」「異常」というより「色覚の多様性」と捉えるべき、という考え方が広がっています。 - 「流動性知能と結晶性知能」:

色覚特性により外界からの刺激が減れば「流動性知能」に何らかの影響がないはずはないと思える(代わりに色以外のことが得意になるかもしれない) - 毎日新聞「色覚障害者にはどう見える?」(2021年4月11日):

「白ですかね? それともアイボリーと言うべきか……」。 - 日経デザイン「2024年の色は「ハロー!ブルー」 日本流行色協会が選定」(2024年3月5日):

言葉だけで「ブルー」と指示すれば「セルリアンブルー」のような色を選ぶ人と「サムライブルー」のような色を選ぶ人に分かれると思われる。 - DICカラーデザイン「PCCSと「色相の自然連鎖」」:

「色相の自然連鎖」とは、アメリカの科学者ルード/O.N.Roodが1879年に『現代色彩学/Modern Chromatics』に記したという法則で、自然界では、明るい色は色相が黄みに、暗い色は明るい色に対して色相が青紫方向に傾いて見えるという配色調和理論です。/トーン記号表示を形容詞と色相名に読み替えることによって、PCCSを知らない人に対しても、平易な言葉によって色のイメージを伝えることが可能になります。 - 集英社「色相環を使った派生型色覚の説明」:

わたしたちが目にする色相環は、平均的な3色覚の人の見え方を前提にして作られており、基本的にはまん丸に描かれています。円の反対側にある色が補色にあたるというのは、美術の授業で習いましたよね。/これらの図解は、平均的な3色覚の色相環が円形に表現されることも含めて、あくまでざっくりしたものであることに注意。例えば、科学的な議論で使われる色度図(CIE色度図)は、円形ではなく馬蹄形に表現される。 - 千葉県「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」(2023年2月13日):

色相(波長)を軸にして例示される「黄緑と橙」のみならず(連続的な波長の光や混合を考える必要のある)「白色と黄色」も「見分けにくい色」。 - 「A列車で行こう9」の「オリジナル車両」(2010年3月12日):

「株式会社アートディンク」の「オリジナル車両」は形式によらず白ともアイボリーともつかない色の車体に言葉だけで「ブルー」と指示されたかのような青っぽい色の帯1色。前作の「A列車で行こう8」(A8)では水色っぽい色だったが、前作と今作の間で正確に色調を揃えようとした気配はない。その後のSwitch版「A列車で行こう はじまる観光計画」の追加コンテンツ「ひろがる観光ライン」の東海道新幹線も同様に色がおかしい。「JR東海パック」での色の再現は完ぺきだったので「できるのにやらない(手抜き!)」「わざと変にしているのでは?」という印象になってしまう。 - 産経新聞「変な0系新幹線、元の色に…ファン苦情、塗り直しに1600万円!! 「ようやく胸張れる」と大阪・摂津市」(2017年2月7日):

変な色になったのは、高額な塗装費用を安くあげようと、専門業者に依頼せず、一般の業者で簡易塗装にしたため。塗り直しにかかった額は約1600万円。 - 【広告記事】「シム好きなら絶対にハマる! 「A列車で行こう はじまる観光計画」ビギナーズガイド!!」(2021年4月9日):

デフォルトの色として適切でない(先入観を与えすぎる強烈な)色が使われている。デフォルトでは色はつけないほうがよいとは考えもしないまま言葉だけで「何色にしたらよいか」を考えてしまうのだろう。広告記事であるため、媒体側で「色がおかしい」と思っても直すことができない。何らかの意図により「色がおかしい」素材をわざと提出したのではないなら「オレンジバーミリオン」という色が見えていないのだろう。「A列車で行こう9」の広告記事でスクリーンショットが異常に明るく補正されていたが、「オレンジバーミリオン」という色が見えない人には暗く見えるゆえ起きたことなのだろう。 - 六本木ヒルズ「天空ノ鉄道物語」(2020年2月18日):

「A列車で行こう9」の映像が流れる「シールの部屋」(※クレジットは「タイトー」)は、赤という色が見える人と見えない人の分断をあおるような展示である。平成元年のゲーセンの「常識に反抗する俺ら」というマインドこそゲーム業界なのだろうが、色覚多様性について訴える場ではないところでこんな展示をするのは適当でなく、逆らえない「タイトー」への腹いせのようにも見える。六本木のようなところでは好んで使われるレインボーあるいはピンク(印刷のCMYKのインクの原色「マゼンタ」)といった色彩が気に食わない(多様性を認めない)というメッセージとも受け取られる恐れがある。 - 東京都福祉局「親子でスマイル!体験レポート」(2024年3月21日):

東京都福祉局としては500人に1人の女性が持つ色覚特性と子どもの色彩感覚の発達に関する専門的な知見のもと、この写真を見て「色がおかしい」と気づく必要がある。ペンタブで線画を描くという体験コーナーの趣旨に反し、画面の全面を赤から青へのグラデーションで塗りつぶしているが、このような操作を小さな子どもが自分で行なうとは考えにくい。取材から掲載までの過程で色覚多様性に関する繊細な配慮(むやみに個人の色覚特性が暴露されないようにする)を欠いているという印象を与えかねない。記事作成は外部(民間)委託かもしれないが東京都福祉局に責任がある。

「A列車で行こう9」という作品の「色」について、何が起きていて、どう問題なのかを理解するのは、色覚多様性について通り一遍の研修などを受けただけでは難しい。上司として部下の色覚多様性に『配慮』する(色覚に由来するいかなる問題も起きないように監督する)といった責任を伴うでもない学生や新人には、およそ考えもおよばない領域である。見えない色が特にない(どの色も見える色覚特性である)というだけでは、何も思わない人のほうが多いと思われ、現に「A列車で行こう9」の「色がおかしい」という話をあまり見かけない。気が置けない間柄の人に色覚多様性の当事者がいれば、率直な話を聞けるだろう。詳しくは、このサイトの「カラーバリエーション」「車両の選び方(カタログの作り方)」とフォーラムの「True Color」を熟読してほしい。

- 【PDF】神奈川県 保健福祉部地域保健福祉課「色使いのガイドライン」(2005年7月6日):

ある色と、それにRGBの赤成分または緑成分を足した色が区別しにくくなります。

彩度の高い色に比べ、彩度の低い色ではさらに識別が難しくなります。

鮮やかな蛍光色の見分けは特に苦手で、黄色と黄緑の蛍光ペンや、ピンクと水色の蛍光ペンはそれぞれ殆ど同じ色に見えます。

ある程度の色は区別できるため、区別できないところにさらに色分けがあるとは考えない傾向があります。

色覚障害でない人の色覚に合わせて作られた「色名」(色のカテゴリー)に、色覚障害の人はうまく対応できません。そのため色名を使ったコミュニケーションが困難になります。

色覚障害の人は、色は見分けられても色の名前が分からないことがある

クラスには必ず色覚障害の生徒がいるという意識を持つ

色を使う際は生徒に色名を告げる

生徒に色名を答えさせる質問をしない

色だけでなく明るさ、濃淡、形、質感などの違いでも説明する。

色彩光学の立場からは、図版の色を支障なく瞬時に識別できるのは、色覚障害でない人でも4色から、せいぜい6色までだと言われています。色だけに頼らず、色以外の情報を必ず付加することで、色覚障害の人にも判別でき、色覚障害でない人にもさらに分かりやすい図版を作ることができます。

※リンク先の文中の「色覚障害」などの呼称は、その時点で使われていたものです。このページでは「正常」「異常」や「あり」「なし」という表現は使用しません。「きれいな色」「きたない色」「へんな色」といった主観的な断定はしません。

色名と色相環

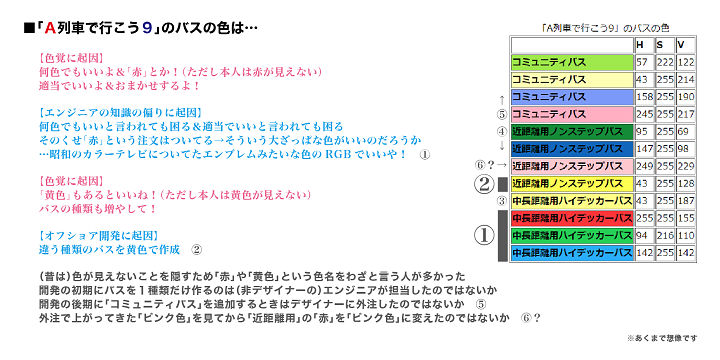

「A列車で行こう9」の「バスの色」「グループ色」には色名の表示がない。色名の表示がない以上、その色をどのような色のつもりで使っているのか不明ではあるが、「バスの色」は「4色」しかなく、むしろ色名を使って作成を指示したことが強くうかがえる。最終的には色名の表示が必要だが、色覚特性が異なる人の間で色名を使ったコミュニケーションは成立しないという前提で業務にあたる必要がある。

- 「A列車で行こう9」の「バスの色」は「あか」「あお」「きいろ」「みどり」というわずか「4色」の色名だけを挙げて作成が指示されたように見える:「水色」「ピンク」「黄緑」「オレンジ」を完全に無視した色使いは正当化できない。色名の暗記は、色の話題を「聞いて理解する」ためのもので、暗記した色名だけで(実際の色をまったく識別せず)色彩設計に口を出してはいけない(専門家に完全に任せるべき)。

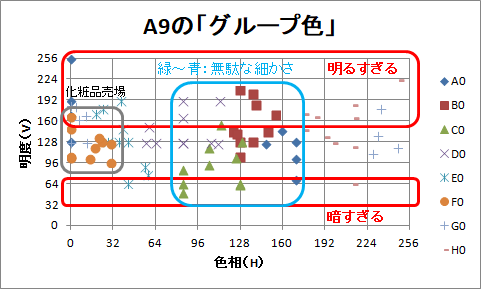

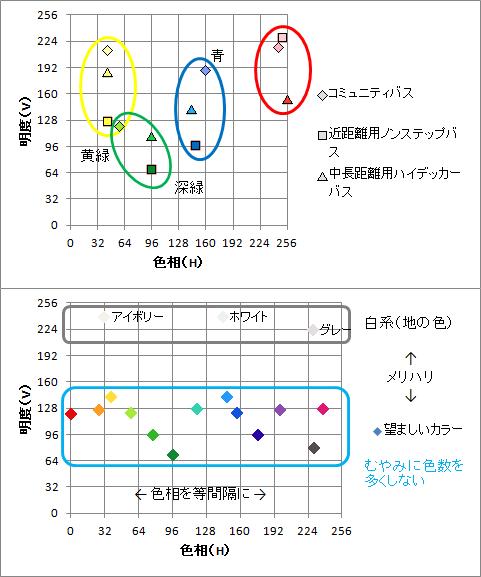

- 「グループ色」は「せいぜい6色まで」にしないと「グループ色」という役割を果たせない:色を使う(色分けする)目的に照らせば、色相で識別する有彩色を使うのがメインとなる。色覚特性によっては非常に酷な色分けになってしまうのは承知の上だ。だからこそ色そのものを見させて色で識別させるのでなく色名を表示し、色名により記号的に識別することができるようにしておくべきだ。

「A列車で行こう9」の中でプレーヤーが自分の好みで選択するよう用意しておく「色の数」は、暗記に無理が出ない範囲ではどのくらいまで増やせるだろうか。都道府県と京浜東北・根岸線の駅は47もあるが、東京23区を暗記するのは意外と難しい。暗記するのはつらいが暗記してこそ楽になるという面があるので、暗記するとよいものは数が少ないほど嬉しい。トランプのハートやスペードなどの記号は4種類だ。ただ、数が少ないほど嬉しいとはいえ少なすぎてはつまらない。

人が暗記しやすい(※短期記憶で同時に想起できる)項目数は「7±2」だとする経験則が知られている。「A列車で行こう9」の「バスの色」としては、最少でも色相を5種類(色相環の5等分)、その各色に明確な濃淡を2段階で与えた「10色」を使うのが絶対条件だ。とはいえ、それでは色が少なすぎると感じる人が多いだろうから、「7±2」の数の明確な有彩色に2~3段階の濃淡を用意し、2~3段階の無彩色を組み合わせたパレット(カラーテーブル)にするのがベストプラクティスになるだろう。濃淡とはいっても、単純に明度だけを変えるのではない。「赤」に対して「オレンジ」、「緑」に対して「黄緑」を用意するように、色相も彩度も動かした色を持ってくるものである。濃淡というつもりで色を用意していっても、最終的には濃淡ということでなく、各色が対等に並ぶことになってよい。往年のWindowsの「ペイント ブラシ」のパレットのように上下2段で濃淡の色を分けて並べるような配置にする必要はない。あくまで数が少ないほど嬉しいのだから、「7±2」で2~3段階という考えの中で最大となる27色(無彩色を加えると30色)ものパレットにしてしまうのはまったく嬉しくない。色に関して「大は小を兼ねる」は成り立たない。数の問題ではあるが数の問題ではない。どの色にもそれぞれ固有のイメージ(連想)や意味(使う意図)がある。ほかの色で代わりにはならないのだ。

※人間の色彩の文化は、植物の色素、顔料や宝石といった自然界に存在するものに由来する。人が色を決めるのでなく、色がもともとあるのだ。RGBの各色を8ビットで扱う「24ビットカラー(TrueColor)」では1677万色の階調表現が可能だが、パレット(カラーテーブル)として用意すべき色はRGB値で考えるものではない。RGB値の加減乗除や、ある色から別の色までの中間を等間隔で採るような処理は、映像の調整やトランジションには用いられるが、パレット(カラーテーブル)を作成するときに使ってはいけない。

最難関の色は「白」である。「A列車で行こう9」では「バスの色」にも「グループ色」にも「白」が存在しない。最初から白い紙が用意されている美術の分野とは異なり、電気信号でカラーの映像を扱う業界では「白」を正しく扱う技能が要求される。正しい「白」を得るには、すべての色が見える必要がある。

Switch版「A列車で行こう はじまる観光計画」の動画で新幹線の「白」を黄色っぽい色(不二家の「ミルキー」くらいの色)にしてしまっているものがあった。(※正確には、作成された車両の色としては黄色っぽい色をしているであろうところに、さらに水色のような色味を含んだ環境光が加算され、かなり緑色を帯びた色になっている。つまりスクリーンショットで黄色っぽい色が見えているわけではない。キャラクターの肌色顔の色との対比で、さらにすさまじい色という見え方になってしまう。Switch版「A列車で行こう はじまる観光計画」の環境光の実装には大いに疑問がある。)「クラスには必ず色覚障害の生徒がいる」を逆にいえば、クラスのほぼ全員が色彩を正確に認識できることになるが、Switch版「A列車で行こう はじまる観光計画」の動画で新幹線の「白」を黄色っぽい色(不二家の「ミルキー」くらいの色)にしてしまった人がいたときに、なぜ周りの大勢の人は何も言わないのかということになる。色覚特性が異なる人の間で色名を使ったコミュニケーションが成立しないとはいえ、コミュニケーションそのものを途絶えさせてしまってはならない。反抗期の中学生が色覚多様性を学ぶのは困難だ。偏見なく学べるのは10歳が限界だろう。中学校の美術で習う「色相環」を小学校中学年に前倒しすべきである。個人の努力に頼る啓発だけで解決する問題ではない。

- 「巷で言われる『ユニバーサルデザイン』」とは(2015年11月5日)

- 「色覚問題に関する指導の手引き 平成元年3月 文部省(平成6年増刷版)」について(2016年11月11日)

- 色覚シミュレーションについて(2018年7月21日)

- いわゆるMODについて(2019年11月1日)

- メトロコマース「地下鉄の車両の色の 色鉛筆セット」について(2019年11月1日)

- 赤いものは変な扱いをされる(ほかの色のものよりは確実に扱いが狂う)という問題(2020年6月11日)

- 「シャニマスのチェックボックス」とは逆の問題が起きている(2020年7月17日)

- PS4「A列車で行こうExp.+ コンプリート」で新規収録された「ひのとり」「GSE」「雪月花」ほかの色について(2020年7月26日)

- PS4「A列車で行こうExp.+」のアップデートパッチ「Version1.05」での「グループ色設定の履歴追加」について(2020年8月25日)

- Switch「A列車で行こう はじまる観光計画」での「樹木」ほかの色について(2020年10月28日)

- 言葉だけで「全部で120色」をありがたがらせようとしてくる(2020年12月16日)

- Switch「A列車で行こう はじまる観光計画」での「色強度」ほかについて(2021年1月28日)

- Switch「A列車で行こう はじまる観光計画」での線路の信号機のランプの色について(2021年2月1日)

- 学童用の色鉛筆のセットと「黄緑」について(2021年4月1日)

- 「EF64」未収録の原因をトミックスの総合カタログに求めてみる(2021年5月1日)

- 茨城県「霞ケ浦と帆曳船」の塗色の権利とは(2023年1月2日)

- 「望ましいカラー」を使ってみよう(2023年9月19日)

- 「オフィスビル4」の色について(2023年12月1日)

- A9V4「ひしめきあう街」での「グループ色」について(2024年2月1日)

- E657系の「梅と好文亭」について(2024年4月4日)

- 「社会通念」について(2024年5月1日)

- 「丸くてつるっとしている食品」による事故について(2024年12月20日)

- コンテンツと人権について(2025年4月1日)

わたしたちは豊かな色彩を楽しみながら生きている。ゲームの中でも色彩を楽しみたいと思うのは自然なことであるが、これを否定するかのような実装(色彩を無視したり軽視したり極端な偏りのある扱い)がなされているのは不快なことである。A9V2の発売時には「リアル志向のユーザーから多く要望を受けていた」という文言があったが、メーカー側からの情報発信の一環とみられるニコニコ動画で「リアル志向(笑)」という嘲笑的な言及があった。ユーザーは色彩も含めたリアルさを求めているが、メーカーが色彩を理解していないとすれば、ユーザーからの色彩に関する要望のいっさいは「子どもの意味不明なわがまま」「マニア特有の異常な執着」としか受け取られないことになる。自分自身の色覚特性に関わらず色覚多様性について深い理解を目指すべきであるという考えを共有できない相手と、いかにしてコミュニケーションを成立させればよいのか。過去の色覚検査が原因で社会に恨みを持つ者もいるだろうが、色彩を話題にするだけで『敵』扱いされてしまうのでは、たまったものではない。わたしたちは本物の色を本物の通り(と思えるような色で)再現してほしいだけであり、その観点からは「色がおかしい」としか言いようがない。このページのタイトルを「色がおかしい」という糾弾調のものにせざるを得ないことは、どうかお許しいただきたい。

色がおかしい

- E653系(スカーレットブロッサム)の色がおかしい

- 205系「京葉線」の帯の色がおかしい(暗すぎる、紫色に寄りすぎている)

- E653系(ブルーオーシャン)の色がおかしい

- E653系(グリーンレイク)の色がおかしい

- 485系の色がおかしい

- 「特急色」の車両の色が揃っていない(形式ごとにばらばら)

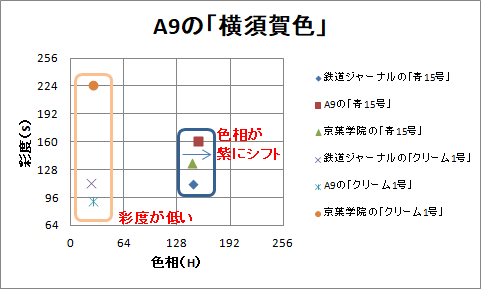

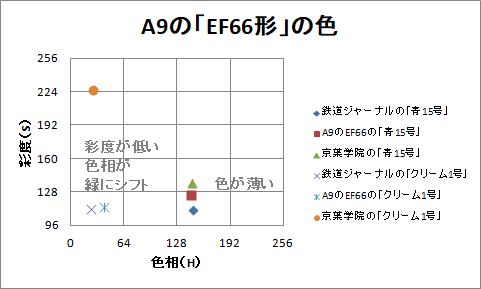

- 113系・115系「横須賀色」の色がおかしい、EF66形の色がおかしい

- 3DCGならではの金属や塗装の質感を表現する光沢が足りない(ペーパークラフトのように見えてしまう)・透過や反射するガラスの表現がまったくない(車庫は吹きっさらし・屋根付き高架駅の窓は非透過・ガラス張りのビルに空や夕日が反射しない)

- 車両の収録方針における色の捉え方がおかしい(「長野色」がないのに「弥彦色」がある・国鉄の車両などで「標準色」の収録がないものがある・近鉄や東武などのマルーン帯の車両や東急の赤帯、半蔵門線の紫帯の車両がない、お座敷「せせらぎ」「やまなみ」がない、「レッドトレイン」と呼ばれた「赤2号」塗装の50系客車がない(50系客車は収録されているが赤はない)など、収録する車両の色のバリエーションの採り方がおかしい:ラインアップ全体を見たときの色のバランスが悪い・まったく収録されていない色がある)

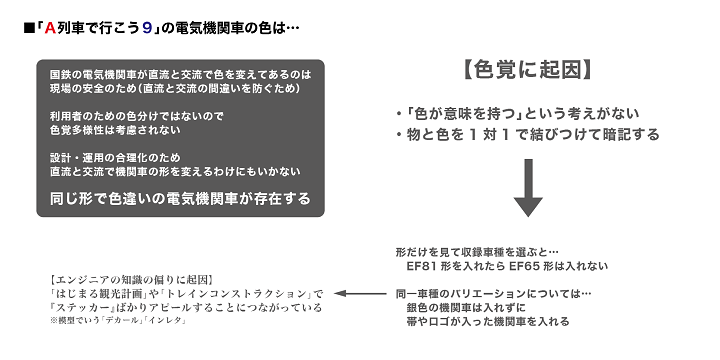

- 電気機関車の赤(交流)と青(直流)で外観が似たものを片方しか収録していない一方でEF81形だけ異様に細かい(帯の有り無しなど)

- 井の頭線や由利高原鉄道それに静岡鉄道などのように編成ごとに色が異なるものを収録していない(10色ある東急世田谷線は緑色のみ収録:最大の魅力である色のバリエーションを無視して1色を選ぶということと、そのとき緑色を選ぶということがおかしい)

- 東京都交通局の車両が都電の旧型車両1形式のみ(クリーム色が黄色すぎておかしいほか、新型車両などで使われる茶色やピンク色、紫色などの魅力を理解していないと疑う:暖色系の塗色を扱えていない)

- 信号機の灯具の色がおかしい(青緑であるべきところが純緑色・橙であるべきところがレモン色)

- 信号機の灯具の輝度の高さを演出できていない(列車の「動的ライト」と同じ表現をしてほしい)

- 「赤い紅葉」がない(色覚が原因となって「赤い紅葉」が無視されている疑い・「赤い紅葉」がないにもかかわらず公式のスクリーンショットや動画コンテストのバナーなどで「紅葉」を訴求してくるのが不誠実な態度に見える)

- 樹木の幹の色がおかしい、晴天の空の色味がおかしい(赤みがあっておかしい)、線路の道床(バラスト)の色味がおかしい(緑みと赤みのある点が混ざっていておかしい)、レールの色がおかしい(色相が茶色ではなく紫色に寄っている、期待される茶色より彩度が著しく低い、それを輝度を下げてごまかしている:レールが黒すぎる)

- バスの色がおかしい(プログラマがRGB値を適当に打ったような色しかない=色彩のプロの不在を疑う)

- 「自家用車」が昭和50年代から平成元年ごろまでのような色しかない

- 橋の色違いがない(橋の種類ごとに1色ずつしかない)

- 駅の色違いがない(駅の種類ごとに1色ずつしかない)

- 橋上駅舎の屋根の色が赤のみ(この赤はどぎつい)

- 地下鉄駅の壁の色の帯が黄色のみ(変更できない形で色がついている)

- 建物の色違いがない(変化に乏しい上に、

泥水のような色変な色になっているものが多い) - 建物の照明の色味が

鼻水黄緑がかっていて気持ちわるい - 建物の照明の色味にバリエーションがない

- 道路のトンネル内の照明がナトリウムランプではない

- アジサイやツツジの植栽などピンク色のアイテムがない(ペットショップをピンク色1色にするという特異な表現の意図が不明・ピンク色という色に対する中立性を疑う)

- ビル屋上の観覧車の赤がマップ内で浮く(実物は光沢があるので空が映るなどして暗い色に見える)

- 祭りやレジャー牧場などの一部のテクスチャの色が非常に汚い

- タイルや屋根など材質を想像すると想像される色とかけ離れた色になっているものがある

- UIの背景部分などで白が効果的には使われていない・半透明表示などをあまり使っていない(UIが平面的で埋没気味)

- 「グループ色」のパレットがおかしい(なおせばよいということでなく、『何か新しく実装するたびにいちいち「色がおかしい」ということ』自体をなくしてほしい)

- 「自社物件に着色する」が緑色なのがおかしい(ハイライト表示することを「着色する」とはいわない、コーポレートカラーを決める機能があるわけでもないのに特定の色で「着色する」のがおかしい:「他社物件を白くする」でもよい)