(説明)

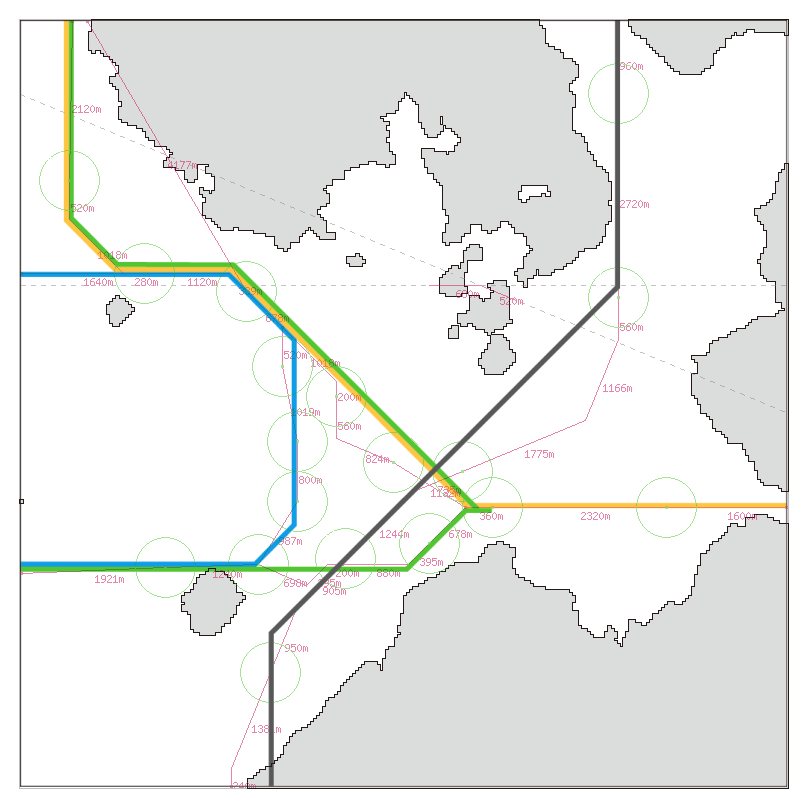

(説明)停車駅案内図、配線略図、地形図、地質図とデフォルメ。ゲームのマップと路線図を行き来して、ゲームに登場しない物も自由な想像で描こう。(最終更新:2025年7月19日)

| 図の種類 | 何ではないか | 目的 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 路線図 | 停車駅案内図でも地図でもない | 乗車経路を案内する (乗り換えを調べる) |

|

| 停車駅案内図 | 路線図ではない | 降車駅を確認させる (降り間違い・降り忘れを防ぐ) |

|

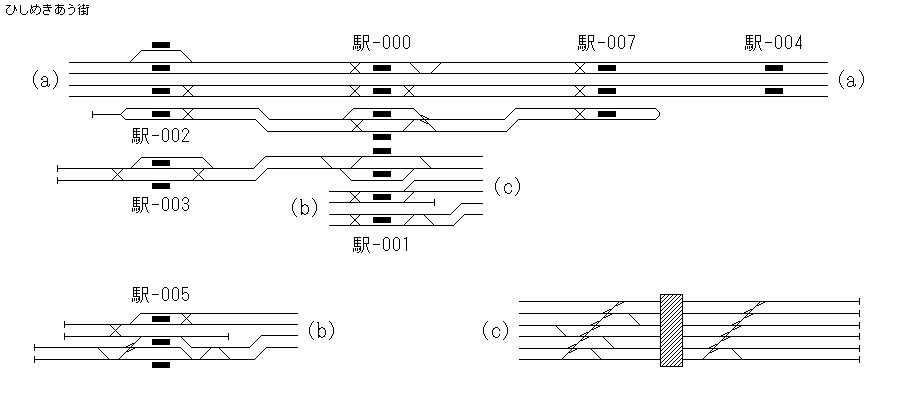

| 配線略図 | 地図でも路線図でもない | 運行に必要な施設の概略を示す (信号・ポイントを一覧する) |

|

| 地形図のようなもの | 等高線または同等の情報が読み取れる | ||

| 地質図のようなもの | 地形の特徴の変わり目から推定した情報を示す | ||

「路線図」とはかけ離れた内容や表現となる図の種類も挙げましたが、これはゲーム「A列車で行こう」で遊びながら「そうだ、路線図を描こう!(10分で)」と思ってしまった人にとって実は真のニーズではないかというものを挙げたものです。ゲーム「A列車で行こう」で遊びながら「そうだ、路線図を描こう!(10分で)」と思ってしまう人の言い分をしっかり聞いてみれば、きっと「自作マップの地勢を紹介したい!」とか「自作マップの複雑なダイヤを自慢したい!」といったことだろうと思うのです。こうした目的には、「配線略図」で自作マップの鉄道施設を「路線図」よりも詳細に描いて説明することや、「地形図」「地質図」を模した図(いわば地図)に「土地利用」を具体的に(言葉で)書き込んで説明することなどが必要であるはずです。「路線図」を描きさえすれば自作マップの自慢ができるなどと思ってはいけません。自慢というものを“正しく”するのは、難しいことなのです。

※「自慢」:他人に対してするだけでなく、じぶんでじぶんに、じぶんがつくったものはこういうものだぞと認識させるはたらき(鏡で自分の姿を見るような)もあるので、自慢というものは、どんどんしてください。

(説明)

(説明)

ゲーム「A列車で行こう」のプレーヤーでありながら「配線略図」を作成したり「土地利用」を言葉で書くという発想がないのはもったいないことです。そもそも「配線略図」や「土地利用」という概念なしでは、ゲームをプレーするのも自作マップを制作するのも、おぼつきません。これまで思うままにわがままに(人の話を聞かず何も勉強せずマニュアルも読まず公式ガイドブックも読まず)無我夢中で遊んでいた人が、ふと客観的にセーブデータや自作マップを見たときに、じぶんでもちょっとよくわからない。そうしたきっかけがあって(※平たく言えばゲームに飽きて)「そうだ、路線図を描こう!(10分で)」と思うのだろうと、思うのです。そのとき「路線図」しか思い浮かばないのは、ある意味しかたありません。そんな思いつきだけで「路線図」を描くのは難しです。そうすると「路線図の描き方」で検索して、このページを読むです。「配線略図」も「土地利用」も知らないのかと、ちょっとあなたを責めるようなことが書いてある。だけど、どうか怒って帰ってしまわないでください。「路線図」までばっちりの自作マップにしたければ、おそらくマップそのものを最初から作り直すことになるでしょう。わたしたちは知っているものしか知りません。「路線図」がうまく描けないとか、描いてみたけどかっこわるいというのは、あなたのマップの路線網が何かリアリティを欠いているからにほかなりません。「路線図」をかっこよく(リアルに)しようとすれば、回りまわってマップそのものも洗練されてゆくのです。日本語には「急がば回れ」という素敵な言葉があります。

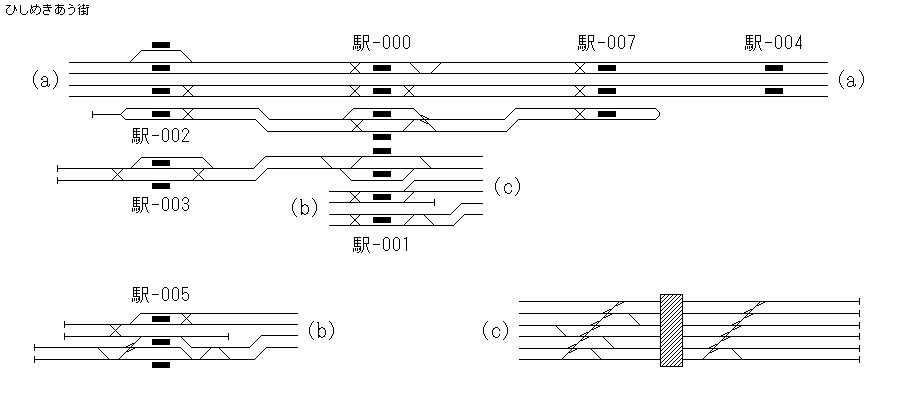

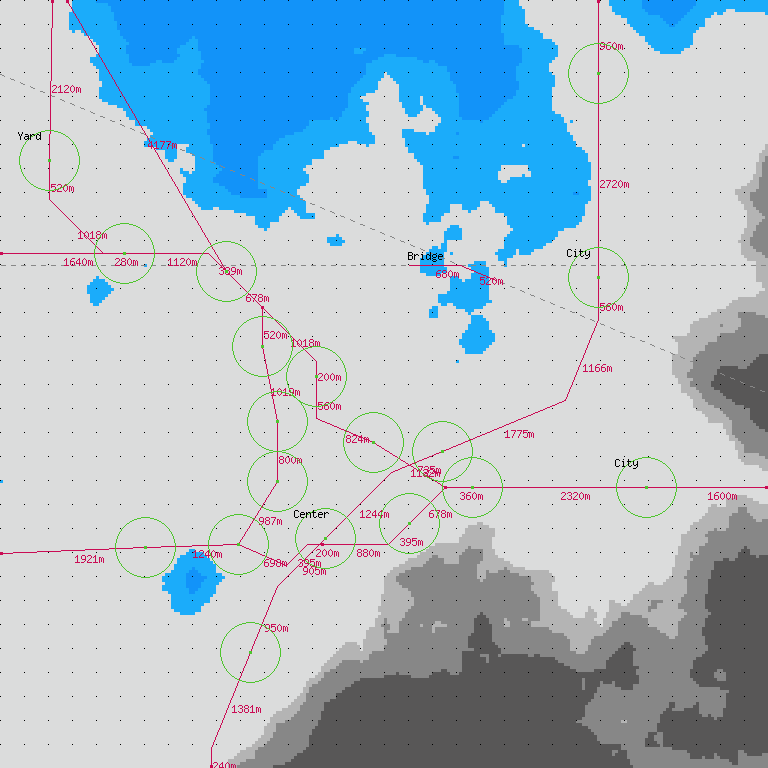

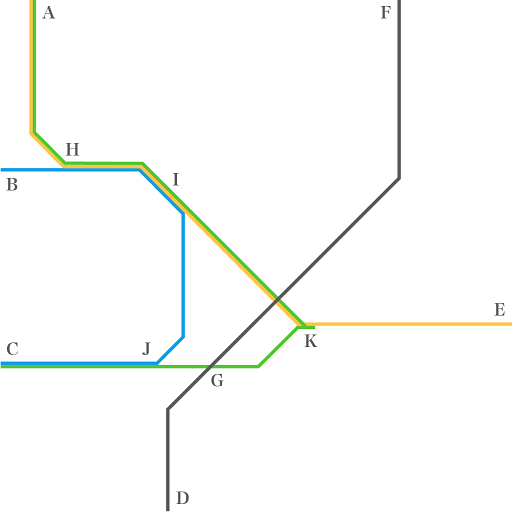

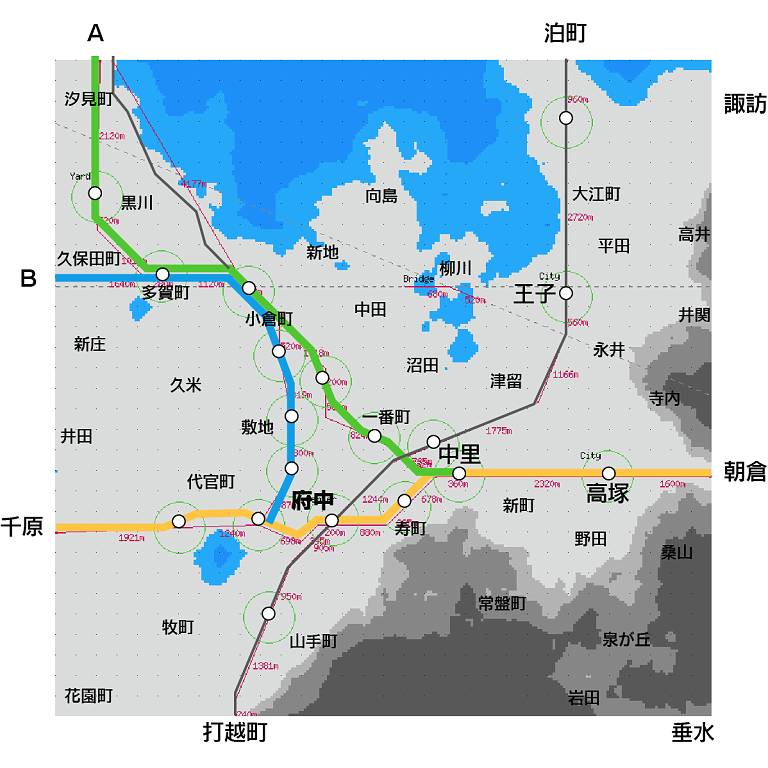

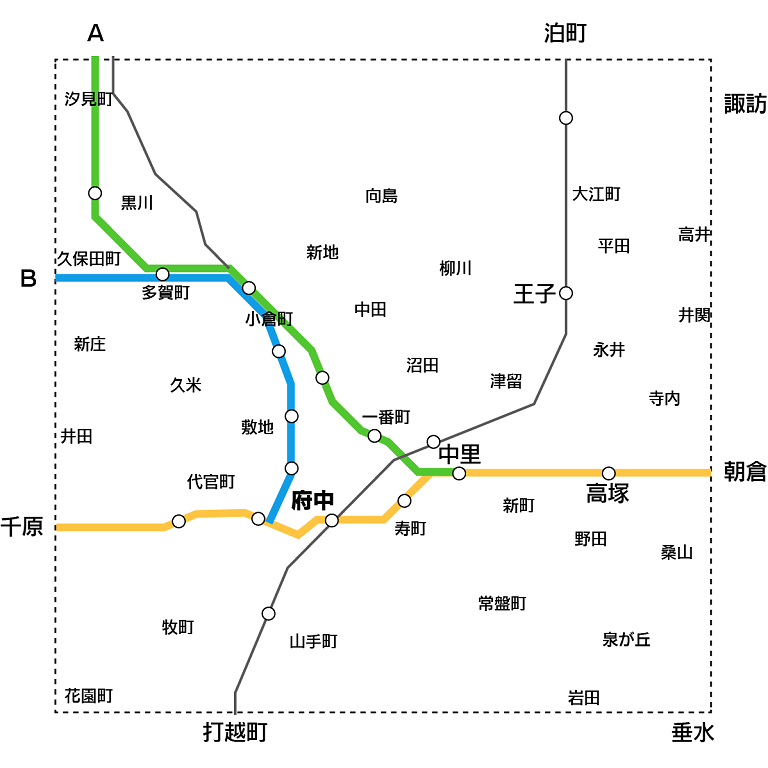

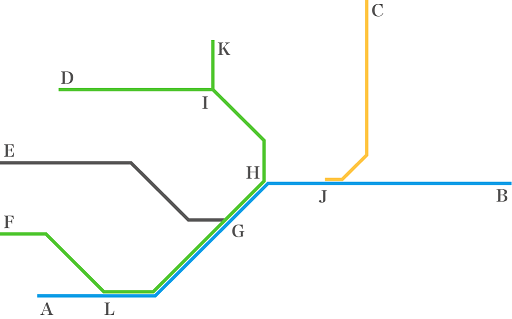

以下の3枚の図は、ゲーム画面の「サテライト」から路線と駅を簡略化して描いていくプロセスを示しています。(自作のツールを使用して色を置き換えています。ゲーム画面ではこのような表示です。)

(説明)

(説明) (説明)

(説明)

路線図の目的は、乗車経路を案内することです。このため路線図では、実際の線路の線形(向きや長さ、曲がる地点や角度、交差)にはとらわれず、線路のつながりを見やすく表現します。駅が多いところは拡大し、駅が少ないところは圧縮して描かれます。駅名などの文字を表示する都合によっても、実際の線形とは異なる配置になっていくのです。路線図は、路線網があらかた完成してからでなければ描きようがないものともいえるでしょう。

路線図の特徴は、紙に印刷して電車内や駅に掲出したり、配布して客が持ち歩けるようにしたりするところにあります。路線図は、目的地の駅を見つけ、そこまでの経路を知るために使われます。このとき、紙の上で指で線を追いかける、あるいは目で見るだけで線を追っても見間違えることがないように色や大きさなどが配慮して制作されます。

路線図に描かれたことを読み取るのは簡単ですが、路線図に書かれていないことや、路線図ではわからないことのほうが多いということを知っていないと、大変なことになります。特に「A列車で行こう9」というゲームに関して「路線図」を描く人は、路線図1つですべてがわかる(「路線図」さえ描けば、自作マップのすべてを紹介しきることができる)かのように錯覚しがちです。路線図は地図の代わりにはなりませんし、もちろん時刻表の代わりにもなりません。あたりまえといえばあたりまえですが、このような方向から考えていくことで「路線図とは何か」がより明確に見えてくるでしょう。

路線図はデフォルメして描かれますから、駅と駅の距離や方角を路線図から読み取ることはできません。距離がデフォルメされている以上、所要時間を路線図の見た目から判断してはいけません。東京近郊の路線図を見ると、熱海も銚子も甲府も宇都宮も東京から近いのではないか、同じ日に熱海も銚子も甲府も宇都宮もまわることができるのではないかと思ってしまいますが、実際にどれだけ離れているでしょうか。路線図ではなく地図を見たり、時刻表で所要時間を調べたりして確かめましょう。乗り放題のきっぷの中には、そのきっぷの対象エリアをそのきっぷの有効期間では到底まわりきれない(エリアの端から端まで1往復することはできるがすべてをくまなくまわるには時間が足りない)ようなものもありますので注意が必要です。

以下の図は、ゲームの中での線形と駅の位置を忠実に描いた地図になっています。路線図として仕上げるためには、かなりデフォルメしないといけないことがわかるでしょう。(自作のツールを使用してランダムに得た地名をマップの地形・地勢に応じて与えています。)

(説明)

(説明)

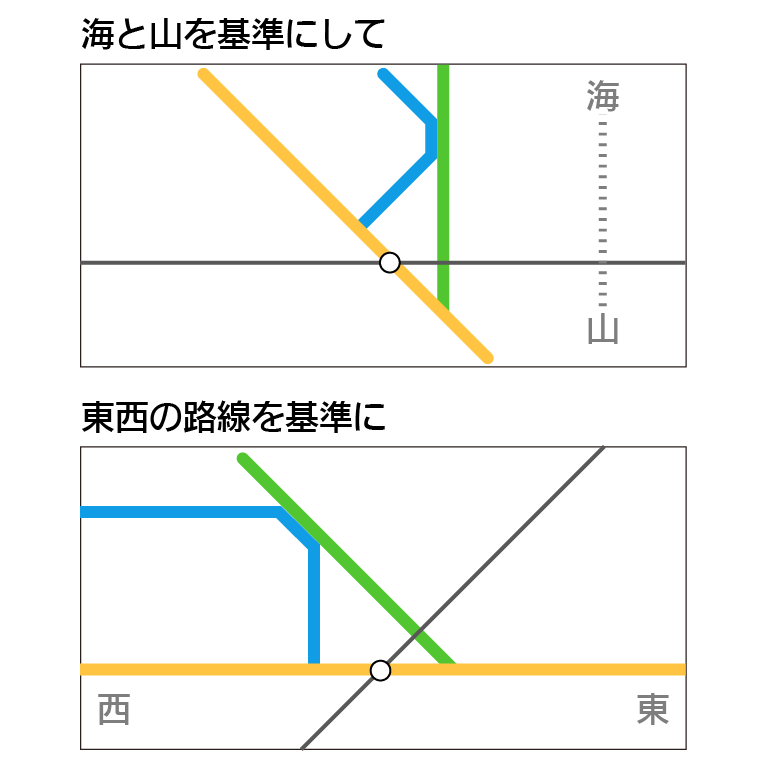

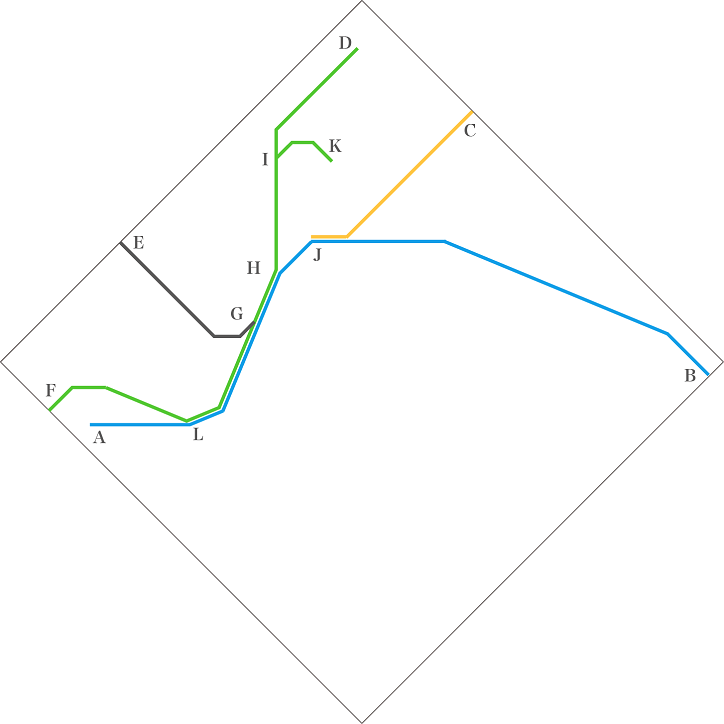

以下の図は、先に路線図があり、それをもとにゲームのマップを仕上げていくプロセスを示しています。路線図は実在のものでも架空のものでも、それらをミックスしたものでも、考えていく流れは同じです。心理学でいう「認知地図」の実験方法を参考にするとよいでしょう。じぶんで描くばかりでなく、他人が描いた図を理解する学習も有意義です。

(説明)

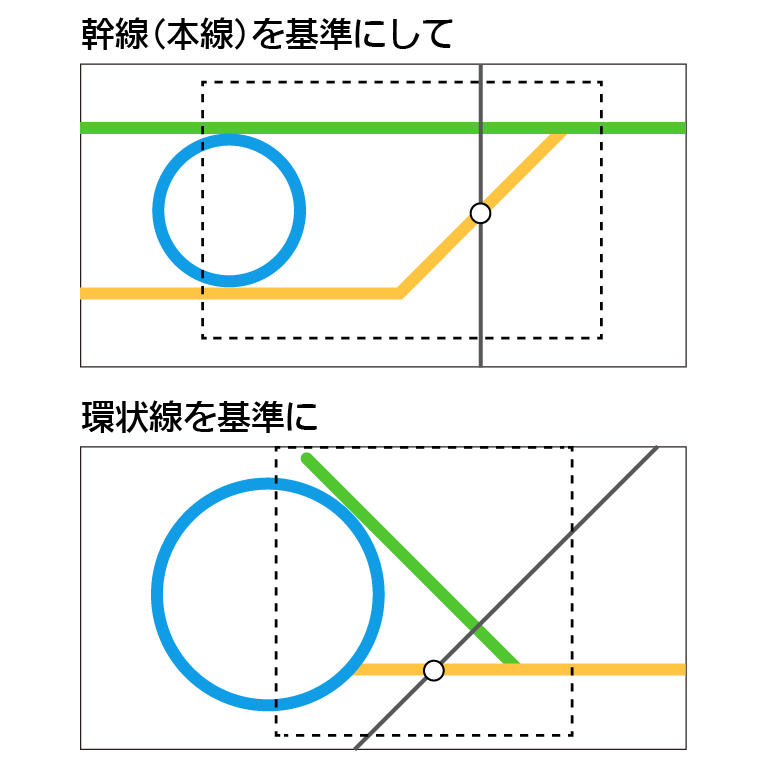

(説明)空間を横長に使って距離感を強調するつもりで、正方形のマップを「45°」回転させて考えます。なお、「A列車で行こう9」(PS4「A列車で行こうExp.」)で引ける線路は「22.5°単位」ですので、線形は「22.5°単位」で考える必要があります。「45°」の線だけで描かれた路線図と比べると、だいぶ自然な線形にすることができます。路線図を描くためのデフォルメとは逆のことをする感覚です。これは単に見た目の話ではなく、分岐駅での複数の路線の関係性(どちらが主でどちらが従なのかや新旧など)を明確化でき、路線(線区)を跨いで運行される列車の有無や回数(頻度)をも示唆するものとなります。線形を大域的に見れば、「速達型」や「シャトル」などの列車の運行イメージも自然と想像できてきますから、見た目以上に情報量の多い図といえます。

(説明)

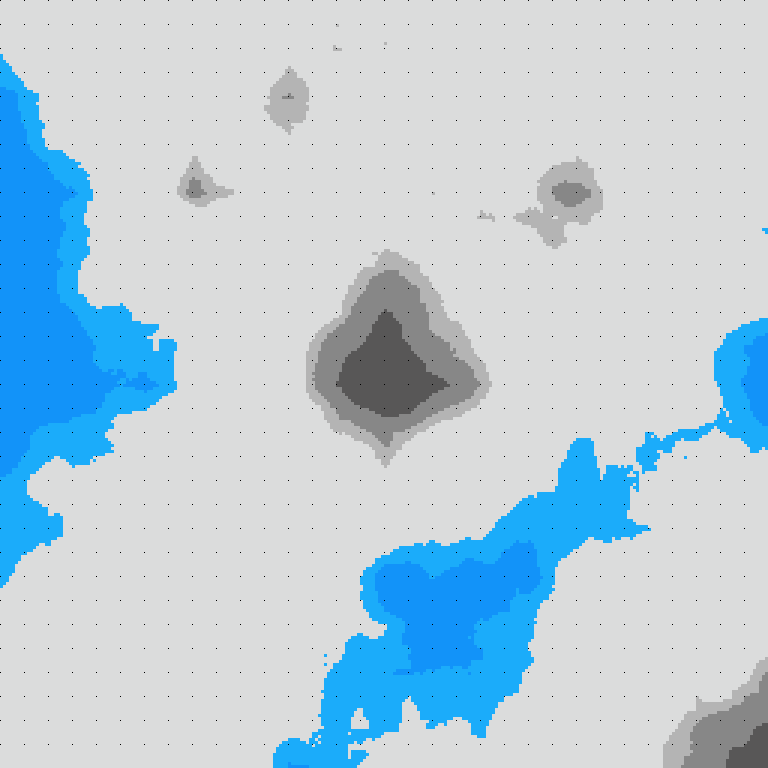

(説明)この路線網に合いそうな地形を「地形の自動生成」で生成します。

(説明)

(説明)よさそうな地形が得られるまで何度でも生成を繰り返しましょう。なお、最小全域木(MST)を使って自動的に路線網をつくる手順についてはこちらをご覧ください。(※フリーの統計解析環境「R」を使います。)

[ 目次に戻る ]