[ ダイヤグラム総合(仮称) > Googleサジェスト 1問1答コーナー ]

しばしば『合成の誤謬』になりがちなGoogleサジェストに“1問1答”形式で答える。(随時更新予定)(最終更新:2025年7月19日)

[ もっと見る ]

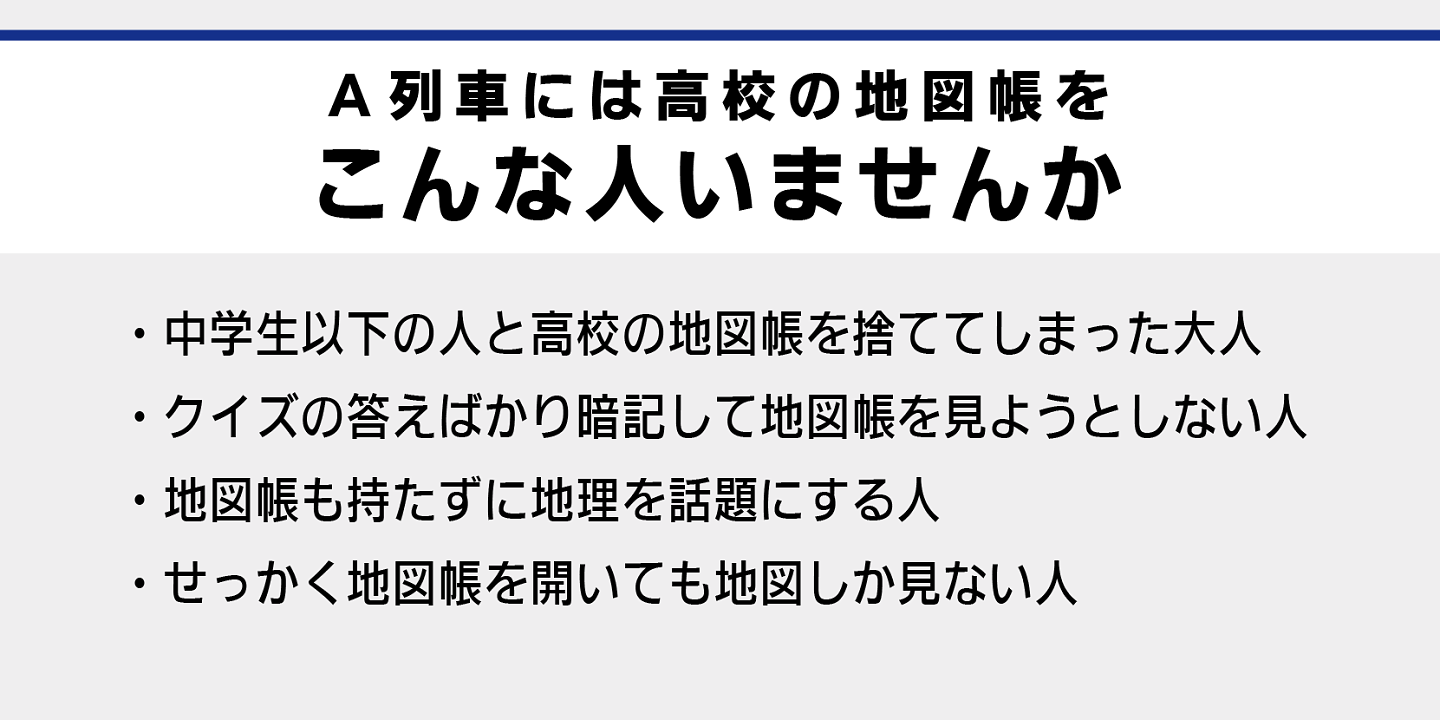

Googleでは「A列車で行こう9 ダイヤ 初心者」という検索をするひとが多いといいます。おそらくそんなひとはいません。「初心者」が都合よく使われすぎています。本当に「初心者」なら検索すらしません。「A列車で行こう9 ダイヤ」の説明を省略する言い訳にすぎません。検索結果のスニペットを見るだけでも「初心者には難易度が高い」や「初心者社長をサポートしていくことにした」「初心者でも思いどおりプレーできるノウハウをお届け!」「初心者の方にもやさしく説明するように考慮したつもり」といった非常に横柄な文章が目に入ります。何かを丁寧に説明しようという態度ではありませんし、きちんとした説明ができる能力があるようにも見えません。とりわけ「初心者でも」という表現はアウト。昭和の終わりから平成の初めにかけて横行していた「サルでもできる」「小学生でもわかる」と並んで、現在は使ってはいけないものです。「初心者でも」という表現をしてしまうと、「誰でもできて当然」「誰でもわかって当然」のことが「できない人」「わからない人」を江戸時代の身分をいう「人でなし」という言葉にも近いニュアンスで攻撃しているとも受け取られかねません。本当にそのように攻撃したいときだけに使うようにしましょう。攻撃するつもりはなかったという言い逃れの余地はあらかじめ奪っておきましょう。「A列車で行こう3」の「マップコンストラクション」のパッケージには「思いどうりにマップが変わる」と書かれていました。このメーカーは英語のスペルを堂々と間違えるだけでなく、漢字の読み仮名や送り仮名をも堂々と間違えるのです。

ゲームの全体像が見えないまま「深夜には運行を止める」という「攻略情報」の1文をうのみにして、それだけをするというのが「初心者」といえば「初心者」なのかもしれません。これに対して「リセットする必要がある」という表現は、「深夜には運行を止める」という1点にとどまらずゲームの全体像をふまえたもの。その違いがわからないとすれば「初心者」と言わざるを得ないかもしれません。

いちばん明確な違いは、「初期設定のダイヤ」も「ダイヤ」だとわかっているかいないか、自分が何もしていなければ「ダイヤが設定されていない」と思ってしまうかどうか、というところにあります。ピアジェの認知発達段階説でいう

「A列車で行こう9」の動画のタイトルに使われている文字列を観察してみると、「多層建列車」「大規模車庫」や「連続立体交差事業」のように漢字をたくさん並べたものが少なくありません。漢字がたくさん並んでいる言葉をどこかから仕入れてきて、1字1句たがわず正確に、おまじないのように使うのは「前操作段階」の特徴といえます。4つの発達段階では最終の「形式的操作段階」に到達すると、変なマルス券に凝ったり「急行のほうが遅い」や「複線より過密な単線」といったふうに、言葉の意味だけを論理的にひっくり返して遊ぶようになります。ピアジェの説で考えるのは小学校の卒業まで。12歳までの学童期に終えるべき発達を終え、めでたく中学校に進んでいただくこととなります。その後はエリクソンの発達課題・発達危機の範疇となります。

機械的に表示される「Googleサジェスト」は『合成の誤謬』になっていることが多々あります。すでによくわかっている人は困らないですが、わからなくて困っている人こそが「Googleサジェスト」を頼りにしたいのに、その「Googleサジェスト」のせいで困らされてしまう(もっとわからなくなってしまう)人が出たら困りますから、おかしな(※確率的に『合成』されてしまった結果、よくわからないものに“化けて”しまっている)「Googleサジェスト」があれば工藤さんに文句を言うつもりで何か答えておこうと思いました。(随時更新予定)

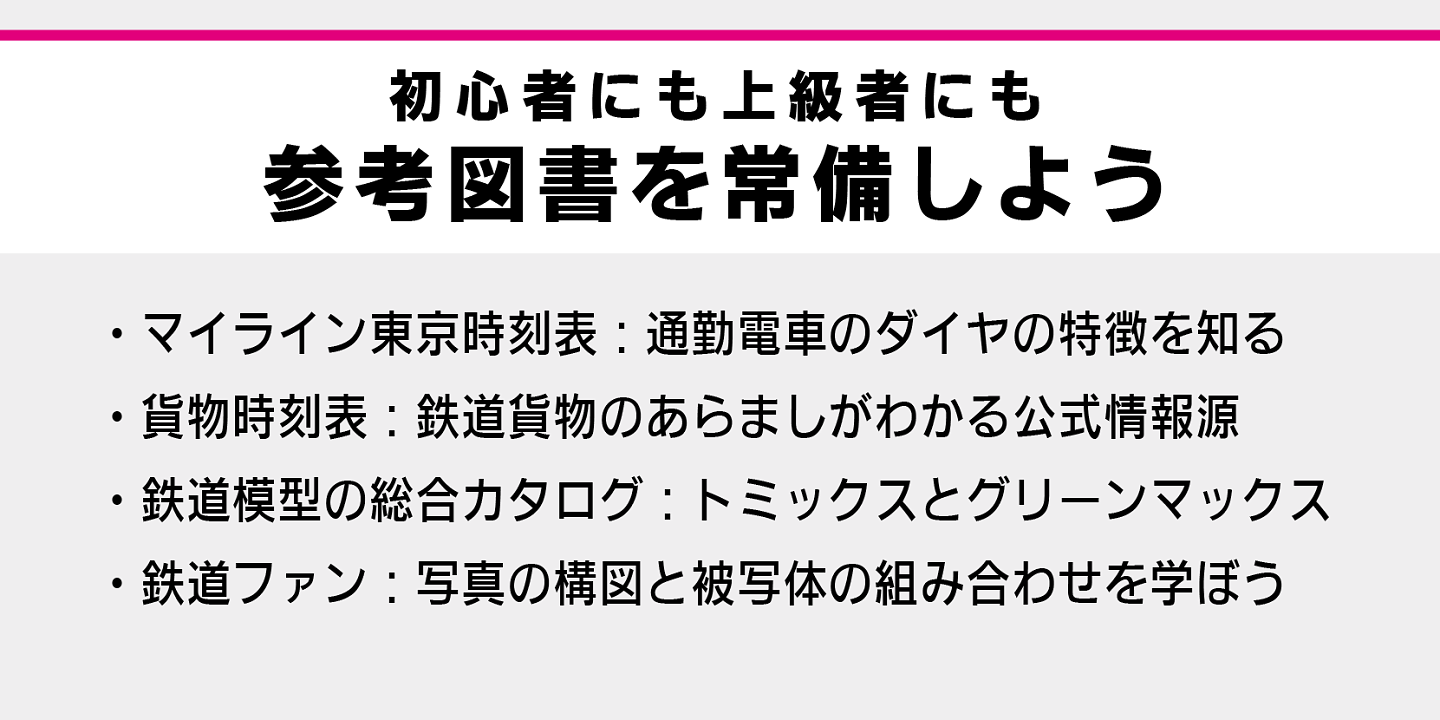

| マイライン東京時刻表 | 通勤電車のダイヤがわかる |

|---|---|

| 貨物時刻表 | 鉄道貨物のあらましがわかる公式情報源 |

| 鉄道模型の総合カタログ | トミックスとグリーンマックス |

| 鉄道ファン | 写真の構図と被写体の組み合わせを学ぼう |

Googleサジェストは「ウェブ検索」をアシストする機能。いまのところ図書が推薦されることはありませんが、もし可能になったら何が推薦されてくるでしょうか。ゲーム「A列車で行こう」で楽しめるのは圧倒的に首都圏の通勤・通学の電車です。「旅行」や「旅情」というキーワードで「JTB時刻表」や「JR時刻表」といった全国版の時刻表を出してくるのではムードが台無しです。

ゲーム「A列車で行こう」のツクモツートップは「貨物」。JR貨物のホームページを見に行くのもよいですが、荷主の立場から鉄道貨物のあらましをよくまとめて紹介している「貨物時刻表」を見るほうがバランスがよいでしょう。電車には「乗り鉄」と呼ばれるジャンルがありますが、これを貨物でいえば『載せ鉄』でしょうか。…目指せ『載せつぶし』! 鉄道のコンテナで引っ越しをする人もいます。

通勤電車について詳しくなりたいという欲求と銀行に行けな~いおこづかいが足りな~いという高校生の強い味方がトミックスとグリーンマックスの総合カタログ。トミックスは読み物としても充実していて基礎知識をコンプリートできます。ここにグリーンマックスをプラスすると私鉄にも詳しくなれます。トミックスとグリーンマックスの総合カタログを通じて広く普及しているような知識をことさらにひけらかす動画やブログは失笑もの。新しい常識をつくろう何が常識なのかを知りましょう。常識とは、あなたを守ってくれるもの。決して破ってはいけません。

雑誌「鉄道ファン」にはゲーム「A列車で行こう」の広告も掲載。過去のバージョンではゲームに収録する車両の監修を担ったことも。雑誌の写真は読者の投稿によるもので、時代を経るごとに読者が持つ撮影機材がリッチになっていったことがわかります。雑誌の写真と同じ写真を撮りたい! 中学生でも何とか手が届くようなカメラをプロが使ってみせるということもあったのでは。

A列車で行こうのダイヤ設定は、A列車で行こうの中でいきいきとして見えるようにしたいもの。所要時間や運行本数などの数字は現実通りとはいきませんが、A列車で行こうの中でいきいきとして見えればよしとしましょう。どのようなダイヤ設定ならいきいきとして見えるのかは主観的なことです。これは他人に質問することではなく、あなた自身が決めることです。

「発車間隔時間」を「繰り返し時間」に読み替えてください。ここでは「A列車で行こう9」のための説明になっていますが、現実の鉄道のダイヤの考え方にPCとPS4とSwitchと3DSといった違いがあるわけではありません。あえていえば、西武は三菱の、東武は東芝の、JR線のほとんどは日立の、私鉄の多くは京三の運行管理システムを導入しているといった戦前の財閥社風の違いのようなものはあるかもしれません。ゲームの中でのあなたの鉄道会社を派手立派に見せたければ西武や三菱の、地味実直に見せたければ東武や東芝の技報を読んで参考にするとよいでしょう。規模の大きなJRでは情報処理に長けた日立でなければ太刀打ちできず、いたってふつうのどこにでもある鉄道ではフィールドを熟知した京三にぜんぶおまかせというのが最もリーズナブルということでしょう。「繰り返し時間」という発想は日立っぽいと思いました。日本標準産業分類の中分類「情報サービス業」の中に細分類「受託開発ソフトウェア業」があります。

「動作モード」を「発車条件」に読み替えてください。ここでは「A列車で行こう9」のための説明になっていますが、現実の鉄道のダイヤの考え方にPCとPS4とSwitchと3DSといった違いがあるわけではありません。あえていえば、西武は三菱の、東武は東芝の、JR線のほとんどは日立の、私鉄の多くは京三の運行管理システムを導入しているといった戦前の財閥社風の違いのようなものはあるかもしれません。ゲームの中でのあなたの鉄道会社を派手立派に見せたければ西武や三菱の、地味実直に見せたければ東武や東芝の技報を読んで参考にするとよいでしょう。規模の大きなJRでは情報処理に長けた日立でなければ太刀打ちできず、いたってふつうのどこにでもある鉄道ではフィールドを熟知した京三にぜんぶおまかせというのが最もリーズナブルということでしょう。「発車条件」という発想は京三っぽいと思いました。日本標準産業分類の大分類「建設業」の中に細分類「信号装置工事業」があります。

プラレール®や鉄道模型でのポイントの切り替えのイメージではなく、列番の照合ができるATSとPRCのついた連動装置でポイントを切り替えるイメージを持ちましょう。詳しくはこちら。時刻と列番の情報なしでポイントだけを物理的に切り替えるといった操作は「A列車で行こう9」にはありません。また、合流する向きについては設定が不要です。編成の長さも関係なく、「ポイント分岐設定」で考える時刻とは、先頭車両がポイントを通過する一瞬のことです。よく考えると恐ろしいですが、これが「A列車で行こう9」の『ポイント』なので、しかたありません。「連結」された列車については進行方向で前側の編成の「ポイント分岐設定」で(後側の編成も)走ってくれます。

鉄道模型での『ダブルクロスポイント』(両渡り線)は故障と脱線が頻発し、電気的にも子どもには扱いづらいものですが、「A列車で行こう9」では簡単です。両渡り線をうねうねしながら長編成の列車が通過してゆくのを運転も不要でぼーっと眺めることができるのは、模型派のA列車ファンにとって最もうれしいところだと思います。とはいえ、両渡り線が簡単で使い放題だといって喜んでいるばかりでなく、せっかくビデオゲームなのですから鉄道模型でも難しいことが、もっといろいろできてもよいのではとも思いますが。

新習志野です。入区のための海浜幕張発新習志野行きがあります。西船橋から三角線(デルタ線)の南船橋方面へ進出する出発信号機には「房」の字があります。京葉線から内房線に直通する列車は東京発着ですが、武蔵野線経由の貨物列車が蘇我で京葉臨海鉄道と授受されます。東京から西船橋・南船橋までの区間を京葉線、西船橋・南船橋から蘇我までの区間を内房線と呼んでもよいのかもしれません。「千葉市にある幕張メッセの最寄り駅は内房線の海浜幕張駅です」と案内しましょう。…イヤですか? ちなみに千葉市内には内房線の駅があります。じぶんが行きたいのは『幕張メッセ』で『千葉市の幕張メッセ』ではない、みたいなことを切々と訴えるお客さまがいたら、どう対応するのが正解ですか。

「停車時間」という発想をするのは、ポイントのない駅(停留所)です。停留所での停車時間は、運行のマージン(余裕)です。どのような運行にしていくかをこれから考えていくときに、最初はマージンをじゅうぶんに確保しておきます。「A列車で行こう9」の時間拡張30倍では「5分」(※映像としての実時間で「10秒」)を基準として、運行区間全体のダイヤを見ながら数分の増減をしていくと楽しめるでしょう。「7分」(※同「14秒」)まで延ばすと、10両や15両の長い編成がホームに悠長に停まり、おもむろに車掌がホームに降りてきて発車ベルスイッチを押し、なんとも悠長に発車メロディーを2コーラスくらい流したかと思えば、こんどは大慌てでドアを閉めて発車していくJRの中距離電車っぽくなり、「3分」(※同「6秒」)まで切り詰めると、入線しながら「まもなく発車します」というアナウンスが流れ、ドアを開けながら手笛を吹き、ドアを閉めながらブレーキを緩解する地下鉄や京成線のような雰囲気になります。こうした繊細な表現を何も考えないうちから「最短こそ最強!」とばかりに「ぜんぶ1分」の1本調子にしてしまうのでは、楽しむものも楽しめなくなってしまい、大損だと思います。

これに対して、ポイントのある駅(連動駅)では「発車時刻」を決めるという発想になり「停車時間」という見方はしません。連動駅で発車時刻を守れないと事故のような扱いになるらしく、発車時刻の厳守に駅員は血眼で涙目です。入出区がなく単純に折り返すだけの駅では「停車時間」という見方をしてもよいかもしれません。折り返しには乗務員の移動や交代があるのですから、時間拡張30倍では「15分」(※同「30秒」)くらいにすると実感的でしょう。これを「12分」(※同「24秒」)や「9分」(※同「18秒」)まで切り詰めると大手私鉄のターミナル駅のような忙しさになります。もし「7分」(※同「14秒」)にでもしたら、乗務してきた運転士がそのまま車掌に、車掌がそのまま運転士に早変わりする逆噴射曲芸のような折り返しという表現になります。長いほうはどうでしょう。車内清掃をする長距離列車(特急など)は「30分」(※同「60秒」)くらい停車しているほうが雰囲気が出ますが、ダイヤ編成上、駅の番線をそんなに長く占有されては困るというなら、引上げ線に引き上げるとよいでしょう。

| ゲーム内時計(1分単位) clock time | ダイヤを考えるための名目的な時刻情報 |

|---|---|

| 映像の実時間(2秒単位) realistic sense of time | 列車の入線や発車などを実時間で観賞 |

折り返しの駅に「あと3分!」遅く着くようにしたいとき、どうすればよいでしょうか。始発駅を「3分」遅く出発してもよいですし、途中の3つの駅で「1分ずつ」長く停車してもよいのです。「A列車で行こう9」では「分単位」という表示にはなっていますけれども、表示通りに「これは分単位だ(だからつまらん・遊ぶ価値はない)」と思う必要はなく、現実の鉄道で「秒単位」のところをそれらしく模擬して楽しみましょう。

「A列車で行こう9」の画面の中で40秒以上も動かない列車があれば、じゅうぶんに「長く停まっている」という印象が出ます。ゲームの中でもダイヤ編成上は「1分」たりとも無駄にできないですから、(単に映像表現・演出として)長くするほうについては適当に端折るとよいでしょう。

「A列車で行こう9」の中での「駅間距離」は、それ自体が情景であり、情景を描き分けるため区間ごとに使い分けるべきものです。「ベストな駅間距離はコレだ!」といった唯一で最強の答えとなる数字を探すのは感心しません。

旅行業界(の出版物)や鉄道趣味の界隈では「○○(駅)を過ぎるといきなり田舎で車内はガラガラの貸し切り状態!○○(駅)を境に輸送量に差がある」といった定型的な表現(言い回し)があります。このような情景を「A列車で行こう」の中で描くために、駅間距離に差をつけるという表現が有効です。「○○(駅)を境に輸送量に差がある」ということがゲーム内ではビジュアルとしてはわからないので、ビジュアルとしてわかる駅間距離に差をつければよいわけです。そのような境界となる駅では停車時間を長めにして、運転間隔が異なる線区を直通するための時間調整や、乗務員の交代、管轄が異なる線区間での指令の引き継ぎ、無線の切り替えなどに時間がかかるようすを表現しましょう。

なお、トイレのない電車では、次の駅までの所要時間が一定以下でないといけないようで、関東地方の私鉄や地下鉄に相次いで登場した「ライナー」では停車駅が多めになっています。トイレのある電車で運転されるJRの「ライナー」のように遠くまで無停車ということはできないようです。旅客が降車できる駅が途中になく(旅客という視点では)駅間距離が非常に長い貨物線などを活用した運転でも、トイレのある電車が充当されます。JR線でのトイレのない電車での運転としては、相鉄線直通列車の武蔵小杉-羽沢横浜国大間の15分という所要時間が、どうやら上限のようです。中央線の特快の三鷹-中野間は所定では9分ですが、5分ほどの遅れを最初から見込んでいるとは思います。相鉄線直通列車の武蔵小杉-羽沢横浜国大間は、次の駅までぜんぶの進路を予約してから出発させていると思うので、途中で止まったり遅れたりする心配はなく必ず15分で到着できるということでしょう。このように「駅間距離」は「時間」で考えたほうがわかりやすい場面もあるということを知っておいて損はないでしょう。

Googleサジェストでは、なぜか「駅間隔」という不明瞭な文言での質問文も出てきてしまいます。「駅間距離」をやさしく言い換えた「駅と駅の間の距離」が、いつの間にか「間隔」という別の言葉(距離という概念ではなく目盛りのような概念)に変わって転記されていったのだとは思いますが、「駅間距離」を意図して「駅間隔」というのは著しく不正確です。「駅間距離」つまり「駅と駅の間の距離」は、特定のA駅とB駅という1対のペアについていうものです。「間隔」という、駅の数がべらぼうにあって、その各々の駅間の「平均」をとるような言いかたもないではないですが、「A列車で行こう9」というゲームの中で駅を1つずつ考えながらボトムアップでつくっていくときに、先に「平均」を決めつけるのは画一的すぎて窮屈ではないでしょうか。

一方、「A列車で行こう9」で列車の運賃を計算するための「発駅と着駅の直線距離」について考えるならば、これは「平均」ではなく「最短で何キロ以上」という「下限」で考えるものです。列車の「タイプ」によって適する距離帯が異なります。便宜的に「着駅と発駅の直線距離」を『運行距離』(乗客を乗せて運んだ直線距離)と呼ぶのは許容範囲でしょう。

| 通勤型・地下鉄 | ~3km | 長い距離を運んでも無駄 こまめに乗降させたほうが利益が増える |

|---|---|---|

| 高速通勤型 | 3km~ | ある程度は長い距離を運ばないと損 あまり長すぎる距離ではかえって無駄 |

| 特急列車 | 7km~ | 長い距離を運ばないと大損 マップ内で完結する運行なら対角線の14kmが最長 |

| 超特急 | 9km~ |

「A列車で行こう9」の運賃計算は、現実の鉄道が道のり(営業キロ)で計算するのとは異なり、線路を無視した「着駅と発駅の直線距離」で計算されます。ただ、細かいことを細かく言うのを面倒がって、なんでも短い言葉にしてしまう人は、そもそも「A列車で行こう9」という複雑でこみいったゲームを秋の夜長にじっくり楽しむのに向いていないと思います。椅子に座ることができ、あいさつができ、字が読めて、人の話を聞けて、ひとりでトイレに行けることが基準だといいます。

「A列車で行こう9」の「個別発車」は「例外をつくる」使い方です。プログラミングで習うように「例外」は少なければ少ないほどスマートです。どうしても「個別発車」を使わなければ所望のダイヤ設定ができないというとき(いわば「個別折返」「個別通過」したいとき)に限って「個別発車」を使うようにしましょう。「個別発車」は駅や列車の数にかかわらず、マップ全体で1000件までしか登録できません。このような仕様からも、「個別発車」は「例外をつくる」ための、ちょっと汚らしい(泥臭い)機能として実装されていることがうかがえます。芋ほり8年ちなみにスパゲッティは大好物です。

「A列車で行こう9」の列車には「定員」×「最大乗車率」まで乗せられます。「最大乗車率」は列車の「タイプ」によって異なるという実感的な仕様です。オプションの「乗客対応」をオンにして「乗車」設定を使えば、乗客が少ないマップでも、複数の駅で乗客を集めて、まとめて運ぶことができます。駅での乗客発生は時間帯により異なり、その詳細は駅の周辺の建物の種類とマップ全体での士農工商の文化住宅「産業構成比」によって決まります。駅の周辺の建物とマップの士農工商の文化住宅「産業構成比」に変化がない限りは、同じ駅の同じ時刻には同じ乗客数になります。なお、「乗客対応」の「降車」を使えば回送列車、「乗降なし」を使えば運転停車を再現して楽しめます。「乗客対応」の説明としてはこちらのほうがよく紹介されますが、ぜひ「乗車」の設定も駆使して、ターミナル駅に満員の各駅停車が到着する情景を描いてみてください。

「隣町」からの列車についてはマップ内とはルールが異なり、列車の「タイプ」や「定員」にかかわらず「乗車率100%まで」「人口÷200まで」のいずれか少ないほうの乗客数になります。また、「隣町」からの乗客数は「景気グラフ」により変動します。ホテル業界で「ビジネスにもレジャーにも」という決まり文句があるようにマップ内・マップ外とも、平日と休日で乗客数は変動します。平日には葛西臨海公園を、休日には高円寺・阿佐ケ谷・西荻窪を通過させ、住民の生活をデザインしてあげましょう。

「A列車で行こう9」の列車は、「列車の購入時に決めた巡航速度」を最高速度として、「速度制限標識」があれば、それ以下の速度、曲線と勾配では「列車の購入時に決めた巡航速度」の「90%」の速度で走行します。「巡航速度」のデフォルト値が低すぎると感じる人もいるかもしれませんが、「表定速度」そのままのような数字が書いてあるのだと思えば、これはこれで実感的な遅さだと納得できるでしょう。実際の電車が設計上の最高速度を出す場面はほとんどありません。京浜東北線の快速電車が85km/hで上野のアメ横の横などかすめて走ると、すごく速いと感じられます。踏切で80km/hの電車が通過すれば、かなりの風圧を感じます。そのような生活上の実感があれば、ことさらに不自然な速度だとは思わずデフォルトの「巡航速度」を使っていけると思います。わたしたちは雨の日も電車に乗らねばならず、つり革にありつけるとも限らないばかりか、とっさにつかんだつり革が濡れていないとも限らないのです。

「A列車で行こう9」での列車の速度は、列車の「タイプ」とも渾然一体として(素人っぽくIF文だらけで値をハードコーディングして)プログラムされている気配があり、概ね以下のような対応関係があります。列車の「カスタム」によって任意の「巡航速度」に変更できますが、列車の「タイプ」に応じて概ね以下の速度に収めるようにすると実感的でしょう。「485系」の160km/hでの運転はロマンです。

| 通勤型・地下鉄 | ~95km/h |

|---|---|

| 高速通勤型 | 100km/h~ |

| 特急列車 | ~180km/h |

| 超特急 | 185km/h~ |

列車の『加速度』も、この順に下がっていく(最高速度の高い車両はゆっくり加速する)ようです。ただ、「A列車で行こう9」の『加速度』は、速度「0」から「巡航速度」まで、速度の数字を一定の秒数(「通勤型」の場合は『2.5秒』)で直線的に変化させるだけのものに過ぎず、理科の物理で習う「加速度」のような速度変化はしてくれません。「A列車で行こう9」の中で列車を動かす処理(速度に応じて座標を更新する処理)と線路のグラフィック(列車の移動を許すパス=道すじ=の定義)が(ゲーム内でいう)「2m」という粗い分解能でつくられているため、曲線的な速度変化をさせると動きが「カクカク」してしまうのでしょう。「車窓モード」で速度の異なる列車と並走すると「カクカク」しますが、あの感じが常に起きていたら興ざめでしょう。「A列車で行こう9」の『加速度』には大いに不満ですが、もっと大きな不満が生じないようにするための実直で現実的な工夫ではあったのです。

2010年2月の発売当初の「A列車で行こう9」(A9V1)には「速度制限標識」の機能は未実装でした。このため列車には「設計上の最高速度」や「営業最高速度」という高めの数字ではなく、あえていえば「表定速度」に相当するような低めの数字を持たせて、これを『巡航速度』(※「航」の字の通り船・航空機と、それになぞらえて『燃費』を云々する文脈では自動車・競技用自転車などの一部でも使うが鉄道では使わない用語)という独自の変な呼びかたで呼んだというのが実像でしょう。A9V4に対応する「公式マスターズガイド」で「信号機」や「曲線標」について異様に詳しく解説されていることからは、「速度制限標識」を実装しようとしたときに「信号機」の実装も考えられていたことがうかがえます。(※「速度制限標識」を「静的な速度制限」と理解すれば、「信号機」は「動的な速度制限」です。)将来のバージョンでは「速度」に関する仕様と用語が整理されることに期待しておきたいと思います。

「1問1答コーナー」と題していながら『悪魔の辞典』のテイストになってきました。

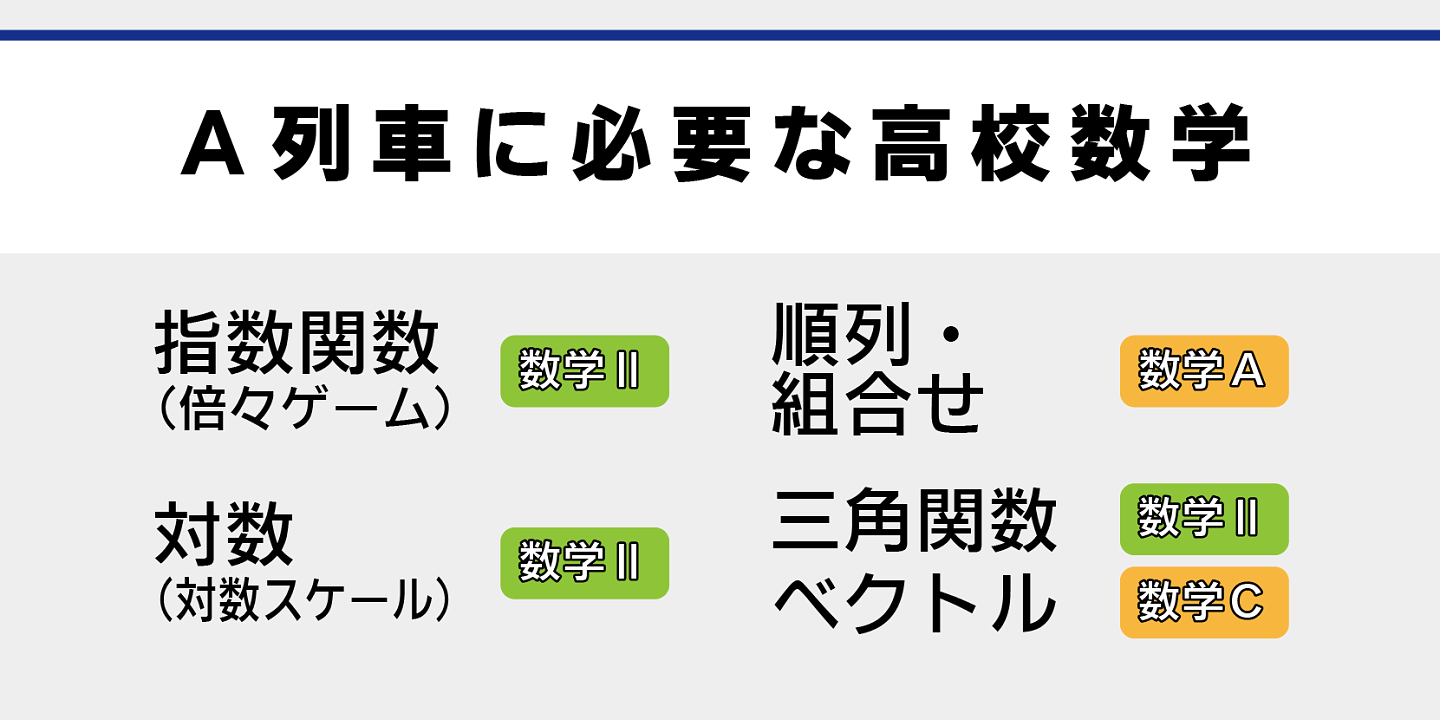

考え方を理解して、コンピューター上で実用的に使えればじゅうぶんです。紙の試験で問題が解けるかどうかはまったく別の問題です。

| 単元 | 配当 | A列車で必要となる内容 |

|---|---|---|

| 指数関数(倍々ゲーム) | 数学Ⅱ | 1路線に配置する列車を倍々ゲーム(1・2・4・8・16)で考える |

| 順列・組合せ | 数学A | 車両の組合せを列挙して駅や車庫(車両基地)での「並び」を考える |

| 対数(対数スケール) | 数学Ⅱ | 距離などを対数(1・2・5・10・20・50・100…)で考える |

| 三角関数 | 数学Ⅱ | 角度を扱う・距離(類似度)を計算する |

| ベクトル | 数学C | 距離(類似度)などを空間上で扱う(多次元に拡張する) |

| 行列 | 数学C | データを行列で扱う(多次元のデータを入出力しやすくする) 特異値分解(SVD)などを適用してデータを分析する |

ARX骨なし大豆スペシャル(79783) All Rights Reserved. ©2018-2025, tht.