[ ダイヤグラム総合(仮称) > 箱ダイヤ計算機EX(EW72-TPR)の使用例 ]

エアA列車でダイヤ修行:A9を起動せずに所要時間を概算して基準列車を作成、OuDiaに入力してダイヤをシミュレーション。(最終更新:2025年7月19日)

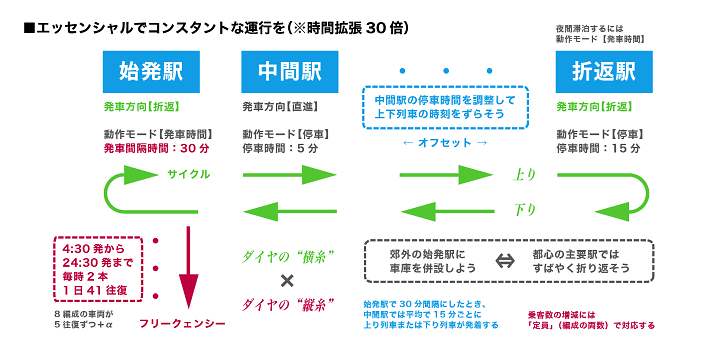

「箱ダイヤ計算機EX(EW72-TPR)」は、駅の座標と列車の速度を入力すると「A列車で行こう9」での車両の加減速を加味して所要時間を概算し、箱ダイヤにならった表形式で表示するツールです。

詳しくはこちらをご覧ください

- 列車の運行制御(コントロール):列車の運行制御を体系的に知ろう・必ず実際の鉄道を参考にしよう

- 駅の種類で情景を描き分けよう:国鉄型配線(2面3線)・信号扱い所(CTCセンター)・ホームに売店・大きな駅(側線)

- いろいろな車庫(車両基地):車両基地の構成要素・駅構内の配線の種類・車両基地の立地とダイヤ・変電所とダイヤ

エアA列車でダイヤ修行「A列車で行こう9」を起動せずにあてずっぽうの座標(マップの西の端から東の端まで一直線の路線)で概算した所要時間を使ってOuDiaに時刻を入力し、停車時間を増減して、なんとなく追い越しができそうな感じにしました。曲線や勾配があると所要時間は増えます。編成の長さ(駅のホームの長さ)によっても先行列車と近づける距離が変わります。実際にこの通りに運転できるとは限りませんが、エアA列車でダイヤ修行「A列車で行こう9」を起動せずにだいたいのこと(施設の計画)を決めていく基礎にはなるでしょう。

ここで大事なのは、目の前の線路にいきなり電車を載せ、パワーパックのダイヤルを少しずつ回していくと……「動いた!!」と喜んではしゃぎ「みんなに見せてくる」といって家を飛び出す鉄道模型の精神からは離れ、いざ神妙に、お役所に計画の届け出をするつもりで、いきなりは走らせずにダイヤグラムだけをああでもないこうでもないと入念に検討することです。どのようなダイヤにするのかということは、どのような施設にするのかということに直結します。

この段階(計画段階)で描くダイヤグラムは、ダイヤ(運行計画)としてのいわば最大値(設計上の理論値)です。列車を載せる「台」や「枠」のようなもの、畑を耕して畝を作る感覚にも似ています。実際にどれだけの列車を走らせるか決めるのは別の工程になります。実際にどのような列車を走らせるかを決めるときは、先につくっておいたいわば最大値(設計上の理論値)のダイヤ(スジ)から、使いたいスジを選んで使っていくという感覚でよいでしょう。

詳しくはこちらをご覧ください

- シナリオマップでの線路の直し方:どこに駅をつくり、どのように路線と路線をつなぎ、あるいはつながず、どの駅は何番線まである、ポイント(分岐器)はどのようにする、ということを総称して「路線網や施設」と呼ぶ

- 鉄道・運輸機構(JRTT)「鉄道ができるまで」:「鉄道施設の設計」とは(土木・軌道・機械・建築・電気)

- 国土交通省「鉄道施設の変更の工事計画の認可」:鉄道事業法第12条第1項(第12条第2項)に基づく「軽微な変更の届出」

「A列車で行こう」でダイヤをつくるとき、「特急が先か」「各駅停車が先か」という不毛な議論が勃発することがしばしばあります。ニワトリは卵を産むといいます。どちらが先ということもなく全体を見ながらつくっていくものです。あえていえば、施設の制約こそが支配的です。施設の制約が厳しい中では優等列車の運行にも制約が多いため、これを先に考えるということになるでしょう。単に追い越し施設を造れるかという話に留まらず、車両基地が手狭なので車両の運用効率が最優先だから車両の形式を極力統一する必要があり着席型列車の投入は夢のまた夢だといったこともあるものです。施設への言及もないまま、まるで親が敷いたレールもとい私鉄で電車通学する私立の小中学生が自宅の最寄り駅に停車する列車の種別で『スクールカースト』時刻表と停車駅案内図しか見ていないかのような言いかたで「特急が先か」「各駅停車が先か」と論じるのはナンセンスです。

※同じ車両が各駅停車にも特急にも充当される東急東京の大手私鉄を思い浮かべるとよいですが、1つの路線に停車駅が異なる複数の種別を用意するのは、近くの駅で降りる客と遠くのターミナル駅まで乗り通す客を分けるため。駅に着くたびに降りる客と乗る客が錯綜していては定時運行が難しくなってしまいます。ことさらに「特急が先」と主張する人がいるとすれば、小田急や西武「特急」という種別に対して専用の豪華な車両を用意している私鉄の沿線で育ち、よその鉄道の事情にはまったく興味を持とうともしない人なのかもしれません。

「A列車で行こう9 ダイヤ作成 サイト」という検索をする人がいるといいます。ダイヤそのものをつくるのでなく「あしたのもとダイヤのもと」(テンプレートのようなもの)をつくるつもりでつくりましょう。「A列車で行こう9」を起動して実際につくった路線の距離や線形、使いたい車両・描きたい情景などの個々別々の具体的な事情にあわせて、速度を上げたり下げたりして(伸縮性のある素材でできているものを伸縮させるつもりで)フィットさせましょう。セーブデータのブランチを切って、何通りでも試しましょう。何通りも何通りも試し続けることをシミュレーションといいます。

詳しくはこちらをご覧ください

- 7つの小枝:あらかじめマニュアルと公式ガイドブックを熟読のこと

- Googleサジェスト 1問1答コーナー:「停車時間」「駅間距離」などについて

ARXしいたけ山(93285) All Rights Reserved. ©2018-2025, tht.