(説明)

(説明)◎印=可(最適)

×印=不可

空欄=可もなく不可もなく

[ DATT-A9D > マップの作り方 > やってみよう > 駅の種類で情景を描き分けよう ]

ゲームの上にも10年:エバーグリーンなヒントとテクニック。(最終更新:2025年7月19日)

| 単式ホーム(1面1線) | 地上駅(駅舎小)・高架駅(駅舎小)・田舎駅(駅舎なし)など ※費用は安い |

|---|---|

| 国鉄型配線(2面3線) | 地上駅(駅舎中)など ※費用はふつう |

| ホームに売店 | 地上駅(駅舎大)・ターミナルビル1など ※費用はやや高い |

| 信号扱い所(CTCセンター) | 地上駅(駅舎中)・橋上駅舎2など ※費用はやや高い |

| 豪華な駅舎(民衆駅や私鉄)・ 復元された駅舎(文化財) | ターミナルビル2・始発駅(レトロ駅舎)・地下鉄駅(ドーム型)など ※費用は非常に高い |

| 港町にぴったり | 始発駅(駅舎小)など ※費用はいろいろ |

| 大きな駅(側線) | 操車場(駅舎なし)・操車場(駅舎あり)・車庫(駅舎小)など ※費用は非常に安い |

| 地下横断歩道・地下駐輪場 | 地下鉄駅入口 ※費用は非常に安い |

[ 画像でダウンロード ]

駅の種類や規模の大小によって変わるのは建設費・用地費用・維持費・資産税だけだ。駅を大きくすると乗客数が増えるということはなく、駅が小さいと周囲が発展しないということもない。(「駅の影響範囲(緑色の円)」の半径や効果は、どんな駅を建てても同じ。ホームを長くしたからといって集客範囲が広がるわけではない。)だからといって、どうでもいいとか、ぜんぶ同じでいい(考えない)というわけでもないのが駅の種類。ゲームが楽しくなる、リアルになる、そんな「駅の種類で情景を描き分ける方法」を探ってみよう。

※「地下鉄駅」「新幹線駅誘致の新幹線駅」には、駅の周囲を発展させるはたらきはないようです。

| 可(最適) | 可もなく不可もなく | |

|---|---|---|

|

|

|

| 上記以外の種類の駅は番線数を1にできません(説明) | ||

| 可(最適) | 可もなく不可もなく | |

|---|---|---|

|

|

|

| 上記以外の種類の駅は番線数を3にできません(説明) | ||

| あり | なし | |

|---|---|---|

|

|

|

ホームの幅が広く長さが一定以上のとき売店が付きます

|

||

| 可(最適) | 不可 | |

|---|---|---|

|

|

|

| ポイントのある駅(連動駅)には適切な駅舎を選びましょう 対向式ホーム(2面2線)の駅で折返しないようにしましょう |

||

| 可(最適) | 不可 | |

|---|---|---|

|

|

|

駅の維持費と資産税は建設費に比例して高くなります

|

||

| 可(最適) | 不可 | |

|---|---|---|

|

|

|

| 行き止まりとは限りません | ||

| 可(最適) | |

|---|---|

|

|

| 複線の路線に対して旅客ホームは多くても2面4線まで 「大きな駅」という情景は、側線や検修庫を配置して表現しましょう (4面7線の駅を向かい合わせに並べるよりも実感的です) |

| 建物「アイテム」の「地下鉄駅入口」は、駅と関係なく設置可能。地下横断歩道や地下駐輪場の出入口に見立てるのもよいでしょう。なお、「建物キット3」という製品はありません。 |

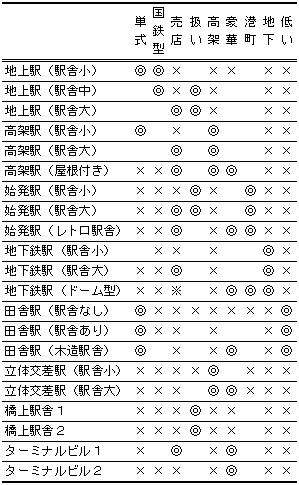

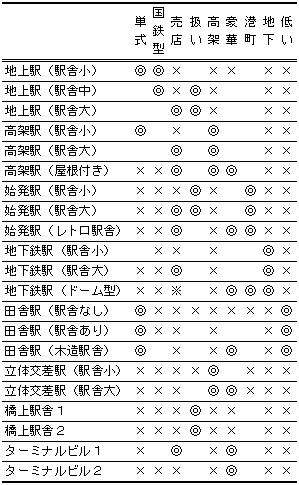

ここまでの内容は、以下のような表を作りながら考えた。上に挙げた例は特色のある駅の例であるので、これ以外に「普通の駅」というかけがえのない情景があるのは当然である。なお、ホーム嵩上げがされていないホームにしたい場合は「田舎駅」を使う。これ以外の場合に「田舎駅」を使うとおかしいということに注意してほしい。

(説明)

(説明)

◎印=可(最適)

×印=不可

空欄=可もなく不可もなく

「A列車で行こう9」では描けない駅の情景としては、高度経済成長期に車両を大型化・長編成化した私鉄にありがちな曲線部にある駅やホームが極端に狭い駅、構内踏切のある駅、こ線橋はあるがホームに屋根はない駅、豪雪地帯の駅や、使用停止や廃止になっても解体されないまま寂れている駅、工事中の駅などがある。「A列車で行こう9」では、工事中というステートを持つオブジェクトは「高層ビル」「超高層ビル」に限られる。これは「A列車で行こうシリーズ」ならではの「資材」というゲーム性と密結合した表現となっているわけだが、「資材」とは関係なく駅にも工事中という状態のグラフィックがほしいのは当然の期待である。詳しくは「駅すた24」「要望12」を参照してほしい。

「A列車で行こう9」では、A9V1の当初からある種類の駅では、ホームの長さや番線数を自由に変えられる一方、後のバージョンで追加された種類の駅や車庫には、これらが固定で変更できないものがあり、露骨に工数を削ったという感じ(コアの開発チームはすでに解散しているのか、いわば開発者でないスタッフがアセットの追加しかできない感じ)がある。「立体交差駅」もグラフィックは魅力的なものの長さなどが固定でゲーム内では使いづらい。斜めに交差する駅やホームの長さが番線によって違う駅を造りたいときは、ばらばらに造って並べる必要がある。ホームなしの線路をまたいで橋上駅舎を大きくしたりこ線橋を長くするといった小回りも利かない。建物や樹木は自由な高度で設置できるが駅と線路は「10m単位」(※スケール1:1モードの場合)でしか高度を変えることができないのも、情景の表現に大きな制約を与えてしまっている。

| 【サウンド24】実際の音をなるべく細かく認識すると | 「A列車で行こう9」では |

|---|---|

|

|

「A列車で行こう9」では駅ならではの効果音といった演出が欠けている。音がないわけではないが、ちっともムードの盛り上げに貢献していない。プレーヤーが入力した駅名を読み上げてくれるボイスがあるわけでもない。「A列車で行こう9」のサウンド面がぞんざいな扱いしか受けていないのは、メーカーの仕事の軸がアミューズメント施設に設置するゲームの筐体のソフトの開発にあることが遠因だろう。作者自身が音というものをほとんど気にしていないのではないかと思ってしまうほど、「A列車で行こう9」のサウンドは貧弱である。とってつけたように場違いに重厚な吹奏楽を流してみせるのは悪趣味な一点豪華主義にすぎる。鉄道版MMDとはいわないまでも、適当に鳴らすだけで発車メロディーに聞こえるSH的な音源や駅名などを読み上げる初音ミク的なものを内蔵するくらいはできるだろう。

新宿や大宮などのターミナル駅で見られる、ホームが大きな人工地盤の下にあって薄暗いという情景を再現したいユーザーは多い。動画などでは高架の道路を人工地盤に見立ててホームの上に架けるという無理のある表現が散見されるが、これはそういう駅がゲームに追加されることを適切に要望すべきことがらである。大都会の情景を表現したいときに盲点なのは、いわゆる「ガード」ができないこと。地形編集で築堤を造って道路のトンネルを通すことはできるが、「けた下 制限高 ンM」という黄色のあれがないので「ガード」という情景にはならない。橋桁や橋脚の種類が乏しい(※色も変えられない)ことも情景のバリエーションを無駄に狭めている感じがある。

「A列車で行こう9」の駅のホームのオブジェクトは、駅構内の線路を直線にしかできないにもかかわらず曲線部のような先端が欠けた(角を削った)形状になっており不自然である。実車をカメラに収めたりもする鉄道ファンたるもの、ホームの端というものにはリアリティを要求してしかるべきとも思われるが、あまりそういう感想や意見は見かけない。極めつけは、駅構内に架線柱を建てられないこと。架線柱を設置するUIが線路を選択させるものになっており、これは線路に対して電化方式を設定させるUIを作ろうとして途中で断念したものではないかと見ている。公式ガイドブックの「列車カタログ」では直流と交流の別を表記しているが、もしゲーム内で直流と交流の違いを表現するのであれば、駅に関しては架線からの離隔を大きくとるため橋上駅舎が高くなる(階段の段数が多い)といった表現が可能である。駅のほかでは「車両工場」ほど残念な仕様はない。ここまでに挙げたこと以外にお気づきの点があれば、各自で発信していただけたらと思う。

駅構内の配線の種類・車両基地の構成要素・車両基地の立地とダイヤ・変電所についてはこちら。「連絡駅」「分岐駅」「交差駅」「接触駅」という側面での分類についてはこちら。路線網構築上の制約条件についてはこちら。

目的や着眼点が異なれば説明も異なるのは当然だが、そうではない基本的な部分に瑕疵がないか注意深く読もう。

ARXよなよなパークス(58560) All Rights Reserved. ©2018-2025, tht.